Astrofotografie für Einsteiger: So gelingen dir beeindruckende Sternenfotos!

Einführung in die Astrofotografie

Die Astrofotografie begeistert immer mehr Menschen. Sie verbindet technische Präzision mit künstlerischem Ausdruck und eröffnet einen ganz neuen Blick auf den Himmel über uns. In dieser Einführung erfährst du, was Astrofotografie eigentlich ist, warum der Nachthimmel uns so fasziniert und wie du selbst den Einstieg in dieses besondere Hobby findest – auch ganz ohne teures Equipment oder Vorkenntnisse.

Was ist Astrofotografie?

Astrofotografie ist ein Bereich der Fotografie, bei dem Himmelskörper und astronomische Phänomene fotografiert werden. Dazu zählen Sterne, Planeten, die Milchstraße, Galaxien, der Mond, Kometen und andere Objekte am Nachthimmel. Auch Erscheinungen wie Polarlichter oder Meteorschauer sind beliebte Motive.

Im Gegensatz zur klassischen Landschafts- oder Porträtfotografie ist die Astrofotografie technisch anspruchsvoller. Sie findet in völliger Dunkelheit statt, erfordert lange Belichtungszeiten und spezielle Kameraeinstellungen. Mit der richtigen Vorbereitung, einem Stativ und einer Kamera mit manuellen Einstellungsmöglichkeiten ist der Einstieg jedoch einfacher, als viele denken.

Warum fasziniert uns der Nachthimmel?

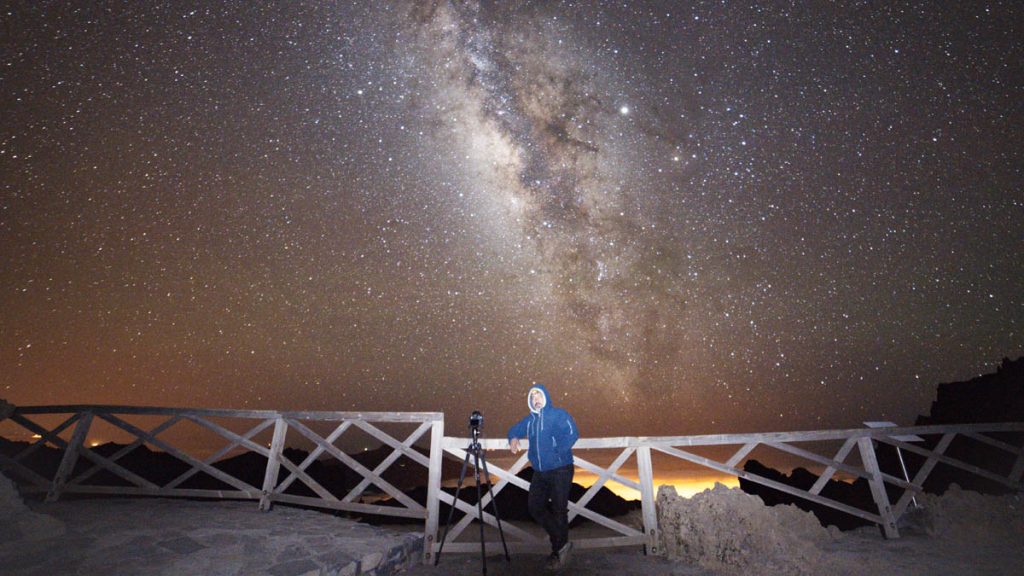

Der Nachthimmel hat den Menschen schon immer zum Staunen gebracht. Der Blick zu den Sternen lässt uns unsere eigene Position im Universum hinterfragen und weckt Neugier auf das, was außerhalb unserer Reichweite liegt. Schon mit bloßem Auge wirkt der Sternenhimmel beeindruckend – durch die Astrofotografie lassen sich diese Momente festhalten und sichtbar machen.

Die Vorstellung, Licht von Sternen einzufangen, das Millionen Lichtjahre unterwegs war, übt eine besondere Anziehungskraft aus. Gleichzeitig bietet der Nachthimmel eine gewisse Ruhe und Entschleunigung – ein Gegenpol zur Hektik des Alltags. Die Fotografie des Himmels wird so nicht nur zu einer kreativen, sondern auch meditativen Erfahrung.

Astrofotografie als Hobby: Zwischen Leidenschaft und Herausforderung

Viele Menschen beginnen mit der Astrofotografie aus reiner Neugier. Doch schnell entwickelt sich daraus eine Leidenschaft. Die ersten Versuche, Sternenspuren oder die Milchstraße zu fotografieren, führen oft zu einem Aha-Moment – wenn plötzlich Strukturen sichtbar werden, die das Auge allein nicht erkennen kann.

Gleichzeitig ist Astrofotografie eine Herausforderung. Der Umgang mit Dunkelheit, Kälte, langen Wartezeiten und der Technik verlangt Geduld und Ausdauer. Doch genau das macht auch ihren Reiz aus: Jeder Fortschritt, jedes gelungene Bild ist das Ergebnis von Planung, Lernen und Ausprobieren. Die Lernkurve ist steil, aber motivierend.

Besonders für Einsteiger ist es wichtig, sich nicht zu überfordern. Es geht nicht darum, sofort perfekte Aufnahmen zu machen, sondern Schritt für Schritt ein Gefühl für Licht, Kameraeinstellungen und den Himmel zu entwickeln.

Einstieg mit kleinen Schritten: Jeder kann beginnen

Der größte Irrtum in der Astrofotografie ist der Glaube, man brauche teure Ausrüstung oder ein Teleskop. Tatsächlich lassen sich mit einer einfachen DSLR oder Systemkamera, einem Stativ und etwas Grundwissen schon beeindruckende Ergebnisse erzielen – vor allem bei Motiven wie dem Sternenhimmel, der Milchstraße oder dem Mond.

Für den Anfang reicht es, sich mit den wichtigsten Grundlagen vertraut zu machen:

-

manuelle Belichtung (lange Verschlusszeiten)

-

hoher ISO-Wert (aber nicht zu hoch, um Bildrauschen zu vermeiden)

-

Fokus auf unendlich

-

stabiler Untergrund oder Stativ

Ein dunkler Ort ohne Lichtverschmutzung ist dabei entscheidend. Auch eine Wetter-App und ein Blick auf den Mondkalender helfen, um geeignete Nächte für die ersten Versuche zu finden.

Wichtig ist: Ausprobieren, lernen und nicht entmutigen lassen. Astrofotografie ist ein Hobby, das mit jedem Bild mehr Freude macht. Ob du später tiefer einsteigst – mit Nachführung, Teleskop oder spezieller Software – entscheidest du selbst.

Grundlegende Voraussetzungen für die Astrofotografie

Die Astrofotografie ist ein faszinierendes Hobby, das technisches Verständnis, Geduld und eine gewisse Vorbereitung erfordert. Bevor man mit der ersten Aufnahme loslegt, ist es sinnvoll, sich mit den grundlegenden Voraussetzungen vertraut zu machen. Dieses Kapitel zeigt dir, welche Rolle astronomisches Basiswissen spielt, welche persönlichen Eigenschaften hilfreich sind und was du in Bezug auf Zeit, Budget und Lernkurve einplanen solltest.

Was du über Astronomie wissen solltest

Astrofotografie ist untrennbar mit der Astronomie verbunden. Auch wenn du kein Astrophysiker sein musst, hilft es enorm, grundlegende astronomische Zusammenhänge zu verstehen. Wer weiß, wann bestimmte Himmelsobjekte sichtbar sind, wie sich die Erde dreht oder welche Sternbilder wo am Himmel stehen, kann gezielter planen und bessere Fotos machen.

Dazu gehören unter anderem:

-

die Phasen des Mondes und ihre Auswirkung auf die Sichtbarkeit des Sternenhimmels

-

die Auf- und Untergangszeiten von Sternbildern, Planeten und der Milchstraße

-

die Bedeutung der Ekliptik und die Bewegung der Himmelskörper über das Jahr hinweg

-

das Lesen von Sternenkarten oder Apps zur Himmelsbeobachtung

Ein gutes Verständnis dafür, wann und wo sich bestimmte Motive am Himmel zeigen, spart Zeit und erhöht die Chance auf gelungene Aufnahmen. Besonders wichtig: Bei Deep-Sky-Objekten wie Nebeln oder Galaxien ist genaue Planung entscheidend – oft sind diese nur wenige Stunden im Jahr optimal sichtbar.

Geduld, Planung und Technik: Die wichtigsten Eigenschaften

Astrofotografie ist kein Hobby für Ungeduldige. Wer sich für dieses Feld interessiert, sollte Freude daran haben, sich mit technischen Details auseinanderzusetzen, Fehler zu analysieren und immer wieder Neues auszuprobieren. Denn selten gelingt ein perfektes Foto beim ersten Versuch.

Geduld ist vor allem in folgenden Bereichen gefragt:

-

Warten auf die richtige Wetterlage und Himmelsbedingungen

-

Wiederholtes Testen von Kameraeinstellungen und Positionen

-

Nachbearbeitung am Computer, um das Beste aus den Rohdaten herauszuholen

Neben Geduld ist auch Planung ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dazu zählen:

-

Auswahl eines geeigneten Beobachtungsortes mit möglichst geringer Lichtverschmutzung

-

richtige Tageszeit (z. B. während der Neumondphase)

-

Vorbereitung der Ausrüstung, um nachts effizient arbeiten zu können

Technisches Verständnis hilft dabei, die Funktionsweise der Kamera zu verstehen und gezielt zu nutzen – sei es die manuelle Belichtung, der Fokus auf unendlich oder die Auswahl des geeigneten ISO-Werts.

Zeit, Budget und Lernkurve: Was du einplanen solltest

Wie bei jedem ambitionierten Hobby sollte man auch bei der Astrofotografie realistische Erwartungen mitbringen. Der Einstieg ist mit relativ wenig Ausrüstung möglich, aber Zeit und Lernbereitschaft sind unverzichtbar.

Zeit:

Astrofotografie ist stark von äußeren Faktoren abhängig – etwa vom Wetter oder der Mondphase. Viele Nächte sind nötig, um Erfahrungen zu sammeln, Techniken zu verfeinern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Auch die Nachbearbeitung der Bilder nimmt oft mehrere Stunden in Anspruch.

Budget:

Ein einfacher Start ist bereits mit einer Kamera, einem Stativ und einem Weitwinkelobjektiv möglich. Für spezielle Deep-Sky-Aufnahmen oder detaillierte Mondfotos können jedoch zusätzliche Investitionen nötig werden – z. B.:

-

lichtstarke Objektive

-

Nachführsysteme

-

Teleskope mit Kamerahalterung

-

spezielle Astrokameras

-

Bildbearbeitungssoftware

Wer strukturiert lernt und schrittweise aufrüstet, kann jedoch mit einem überschaubaren Budget beginnen und später gezielt erweitern. Viele astrofotografische Techniken lassen sich zunächst mit vorhandener Ausrüstung ausprobieren.

Lernkurve:

Zu Beginn wirkt vieles komplex: Kameraeinstellungen bei Dunkelheit, Fokusprobleme, verwackelte Bilder oder Bildrauschen. Doch mit jeder Aufnahme steigt das Verständnis – und die Qualität der Fotos verbessert sich schnell. Online-Tutorials, Foren und Communities bieten zusätzlich hilfreiche Unterstützung.

Astrofotografie belohnt Neugier, Ausdauer und Experimentierfreude. Wer bereit ist, sich mit Technik und Himmelskunde zu beschäftigen, findet in diesem Hobby nicht nur ein faszinierendes fotografisches Feld, sondern auch eine Möglichkeit, regelmäßig Neues zu entdecken – am Himmel und an sich selbst.

Umwelteinflüsse in der Astrofotografie

Wer sich mit Astrofotografie beschäftigt, merkt schnell: Die Qualität der Aufnahmen hängt nicht nur von Technik und Know-how ab – sondern ganz wesentlich von der Umgebung. Lichtverschmutzung, Mondphasen und Wetterbedingungen sind Faktoren, die man nicht beeinflussen, aber gezielt berücksichtigen kann. In diesem Kapitel lernst du, wie du die Umwelteinflüsse einschätzt und für deine Planung nutzt.

Lichtverschmutzung: Der größte Feind der Sternenfotografie

Lichtverschmutzung bezeichnet die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen. Straßenlaternen, Gebäudebeleuchtung und städtisches Streulicht sorgen dafür, dass viele Sterne schlicht nicht mehr sichtbar sind – und damit auch nicht fotografierbar. Gerade in Städten ist der Himmel oft milchig-grau statt tiefschwarz.

Für die Astrofotografie ist Lichtverschmutzung einer der größten Störfaktoren. Selbst bei klarem Himmel lassen sich in urbanen Gebieten meist nur wenige helle Sterne ablichten – die feinen Strukturen der Milchstraße oder ferne Galaxien sind kaum erkennbar.

Was du tun kannst:

-

Dunkle Orte aufsuchen: Je weiter weg von Städten, desto besser. Ländliche Gegenden, Gebirge oder abgelegene Naturparks sind ideal.

-

Lichtverschmutzungskarten nutzen: Plattformen wie lightpollutionmap.info zeigen, wo die dunkelsten Orte in deiner Region liegen.

-

Höher gelegene Orte wählen: In den Bergen ist die Luft oft klarer und trockener, was zusätzlich für bessere Sicht sorgt.

-

Künstliches Licht meiden: Auch eigene Lichtquellen (z. B. Stirnlampen oder Handylicht) sollten so weit wie möglich vermieden oder mit Rotfilter genutzt werden.

Je dunkler der Himmel, desto mehr Details lassen sich auf den Astrofotos einfangen – das gilt vor allem für Weitwinkelaufnahmen der Milchstraße oder Deep-Sky-Fotografie.

Mondphasen und ihre Auswirkungen auf Astrofotos

Ein oft unterschätzter Einflussfaktor ist der Mond. Je nach Phase strahlt er unterschiedlich hell – und beeinflusst damit die Sichtbarkeit von Sternen und Nebeln erheblich. Ein Vollmond kann den Himmel fast so stark aufhellen wie eine Stadt, während ein Neumond die besten Bedingungen für die Astrofotografie bietet.

Die wichtigsten Mondphasen im Überblick:

-

Neumond: Optimal für Astrofotografie. Der Himmel ist besonders dunkel.

-

Zunehmender/abnehmender Mond (Halbmond): Teilweise nutzbar, besonders in mondfreien Stunden.

-

Vollmond: Schlechte Bedingungen für Aufnahmen von Sternen, Nebeln oder der Milchstraße. Allerdings ideal für Mondfotografie selbst.

Für Sternen- und Milchstraßenfotografie solltest du deine Sessions möglichst um den Neumond herum planen. In Mondkalender-Apps oder Astro-Planungstools wie „PhotoPills“ oder „Stellarium“ kannst du diese Phasen bequem einsehen.

Ein interessanter Sonderfall: Bei klarer Luft und tiefem Stand kann der Vollmond auch als Landschaftslicht dienen, zum Beispiel bei Nachtaufnahmen mit beleuchteten Bergen oder Bäumen im Vordergrund – allerdings ist das dann keine klassische Deep-Sky-Astrofotografie mehr.

Wetterbedingungen: Warum der Himmel entscheidend ist

Selbst mit perfektem Equipment und der besten Planung wird es ohne passendes Wetter nichts mit dem gewünschten Bild. Wolken, Feuchtigkeit, Nebel oder Dunst können Aufnahmen vollständig verhindern oder stark beeinträchtigen.

Für Astrofotografie brauchst du:

-

klaren Himmel ohne Wolken

-

möglichst geringe Luftfeuchtigkeit

-

stabile Atmosphäre (wenig Luftunruhe)

Wichtige Faktoren im Detail:

-

Bewölkung: Bereits dünne Schleierwolken reflektieren Licht und verschleiern Sterne. Eine komplett klare Nacht ist ideal.

-

Luftfeuchtigkeit: Hohe Feuchtigkeit kann zu Kondensation auf dem Objektiv oder Sensor führen. Ein Tuch oder Heizband hilft dagegen.

-

Seeing: Die atmosphärische Stabilität beeinflusst die Bildschärfe, besonders bei Planetenaufnahmen. Turbulente Luft sorgt für unscharfe Ergebnisse.

-

Transparenz: Je klarer die Luft (weniger Dunst, Staub, Feinstaub), desto besser wird die Durchsicht ins All – wichtig für Deep-Sky-Fotos.

Hilfreiche Tools für die Wetterplanung:

-

Astroweather-Apps wie „Clear Outside“, „Meteoblue Astronomical Seeing“ oder „Astro Panel“ zeigen speziell aufbereitete Daten für Astrofotografen.

-

Satellitenbilder und lokale Wetterdienste helfen bei kurzfristigen Entscheidungen.

Es lohnt sich, eine Aufnahmesession lieber zu verschieben als unter schlechten Bedingungen frustriert zu werden. Die besten Fotos entstehen nicht nur mit der richtigen Technik, sondern im richtigen Moment – und den bestimmt vor allem der Himmel selbst.

(links mit Lichtverschmutzung, rechts ohne)

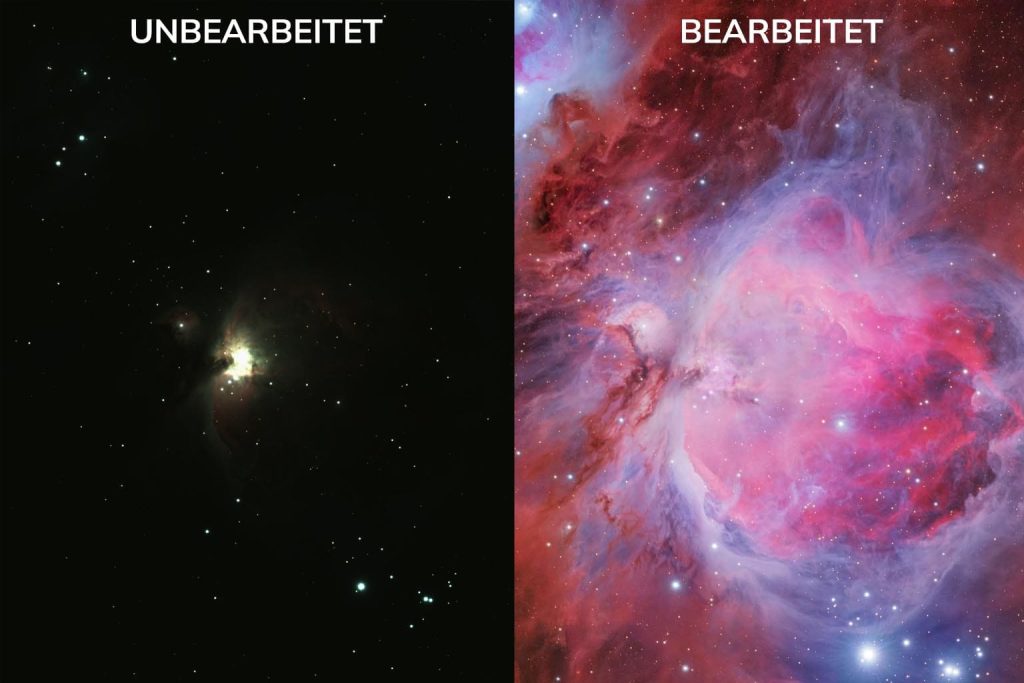

Visuelle Beobachtung vs. Fotografie

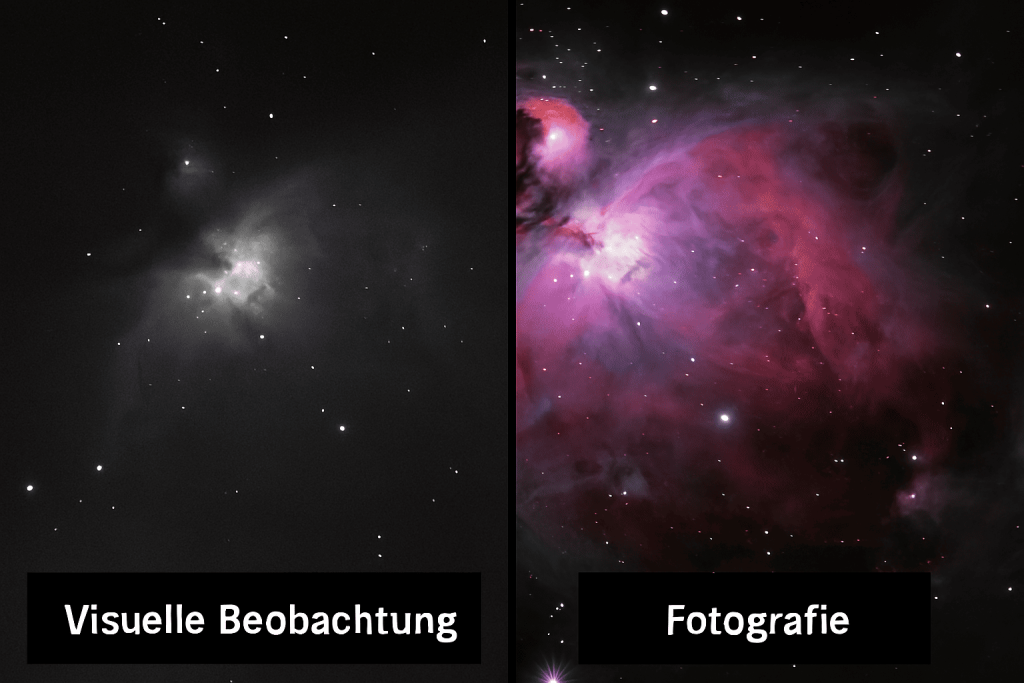

Viele Anfänger wundern sich, wenn sie zum ersten Mal durch ein Teleskop blicken: Der Nachthimmel sieht ganz anders aus, als sie es von den beeindruckenden Astrofotos aus dem Internet erwarten würden. Wo sind die Farben? Wo die Strukturen und Details? Diese Unterschiede zwischen dem visuellen Eindruck und fotografischen Ergebnissen sind kein Fehler – sie sind physikalisch bedingt. In diesem Kapitel erfährst du, warum die Kamera in der Astrofotografie mehr „sieht“ als das menschliche Auge.

Warum sehen wir Farben in Bildern, aber nicht mit dem Auge?

Wenn du zum ersten Mal einen Nebel oder eine Galaxie durch ein Teleskop beobachtest, wirst du feststellen: Vieles erscheint nur grau, diffus oder sehr schwach. Ganz anders auf Fotos – dort leuchten die Objekte in kräftigen Farben wie Rot, Blau oder Violett. Der Grund dafür liegt in der Funktionsweise des menschlichen Sehens.

Die Rolle der Stäbchen und Zapfen im Auge

Das menschliche Auge arbeitet bei Dunkelheit mit sogenannten Stäbchenzellen, die besonders lichtempfindlich sind, aber kaum Farben erkennen. Die für Farbsehen verantwortlichen Zapfenzellen sind auf helles Licht angewiesen – bei Nacht sind sie quasi „außer Betrieb“.

Deshalb sehen wir am Nachthimmel:

-

helle Sterne und Planeten (z. B. Mars, Jupiter) mit schwachen Farbtönen

-

Deep-Sky-Objekte (z. B. Orionnebel, Andromeda-Galaxie) meist grau oder blassweiß

-

kaum bis keine Farbe in Sternhaufen oder Nebeln mit bloßem Auge

Kameras: Langzeitbelichtung macht Unsichtbares sichtbar

Im Gegensatz zum menschlichen Auge kann eine Kamera Licht „sammeln“ – und das über viele Sekunden oder sogar Minuten hinweg. Diese Langzeitbelichtungen ermöglichen es, sehr schwaches Licht zu erfassen, das für das Auge nicht mehr wahrnehmbar ist.

Dabei werden:

-

Farbinformationen aufgezeichnet, die das Auge in der Dunkelheit nicht mehr erkennt

-

Strukturen und Kontraste verstärkt, z. B. in Gasnebeln oder Galaxien

-

Rauschunterdrückung und Nachbearbeitung eingesetzt, um Details weiter sichtbar zu machen

Moderne Sensoren – ob in DSLR-Kameras, spiegellosen Systemkameras oder speziellen Astrokameras – haben eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit als das menschliche Auge. Sie „sehen“ nicht besser, aber anders: geduldiger, aufzeichnend, summierend.

Der Unterschied zwischen dem visuellen Eindruck und dem Fotoergebnis

Diese Unterschiede führen dazu, dass viele Einsteiger sich wundern oder gar enttäuscht sind, wenn sie durch ein Teleskop schauen. Ein Astrofoto zeigt nicht das, was man mit bloßem Auge sieht – sondern das, was da ist, aber nur durch die Kamera sichtbar gemacht werden kann.

| Visuelle Beobachtung | Fotografie |

|---|---|

| Sofortiger Eindruck | Langzeitbelichtung über Sekunden/Minuten |

| Begrenzte Lichtaufnahme | „Lichtsammeln“ über Zeit |

| Grau, wenig Farbe | Intensive Farben |

| Weniger Details | Feinste Strukturen sichtbar |

| Subjektiv, von Umgebungslicht abhängig | Objektiv und speicherbar |

Das bedeutet nicht, dass visuelle Beobachtung „weniger wert“ ist – sie ist nur eine andere Form der Himmelsbeobachtung. Viele Astrofotografen kombinieren beides: Sie genießen den Moment am Okular und machen anschließend Fotos, um Details zu zeigen, die ihnen beim Blick durchs Teleskop verborgen geblieben wären.

Fazit: Zwei Perspektiven auf denselben Himmel

Die Astrofotografie erlaubt uns, den Kosmos in einer Tiefe und Farbigkeit zu erleben, wie es dem bloßen Auge nicht möglich ist. Gleichzeitig bleibt die visuelle Beobachtung eine ebenso faszinierende Form, mit dem Universum in Kontakt zu treten – direkter, reduzierter, unmittelbarer.

Verstehst du die Unterschiede zwischen Auge und Kamera, wirst du deine ersten Ergebnisse besser einordnen und bewusster genießen können. Astrofotografie ist kein Ersatz für das Staunen mit eigenen Augen – sondern eine Ergänzung, die das Unsichtbare sichtbar macht.

Kapitel 5: Arten der Astrofotografie

Astrofotografie ist nicht gleich Astrofotografie. Wer sich mit der Fotografie des Nachthimmels beschäftigt, wird schnell feststellen: Es gibt unterschiedliche Ansätze und Schwerpunkte – und damit auch ganz verschiedene Anforderungen, Motive und Ergebnisse. In diesem Kapitel geht es darum, die wichtigsten Arten der Astrofotografie voneinander zu unterscheiden, damit du deinen eigenen Weg gezielter einschlagen kannst.

Weitwinkel-Astrofotografie – die Milchstraße und der Sternenhimmel über der Landschaft

Die wohl zugänglichste und am häufigsten praktizierte Form der Astrofotografie ist die sogenannte Weitwinkel-Astrofotografie. Hierbei geht es nicht um einzelne Sterne oder Galaxien im Detail, sondern um das große Ganze – den Himmel als Panorama. Besonders beliebt sind Motive wie die Milchstraße, Sternenfelder über einer nächtlichen Landschaft oder die Bahn der Sterne im Zeitraffer.

Diese Art der Fotografie verbindet den nächtlichen Himmel mit dem irdischen Vordergrund. Ein Berg, ein Baum, ein See oder eine alte Ruine können dabei genauso faszinierend wirken wie der Kosmos selbst. Entscheidender als die Technik ist hier oft das Gespür für Komposition und Licht.

Technisch gesehen sind die Anforderungen eher gering. Eine gute Kamera, ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv und ein stabiles Stativ reichen aus. Lichtverschmutzung ist allerdings ein kritischer Faktor. Wer diese Art der Fotografie ernsthaft betreiben möchte, muss bereit sein, dunkle Orte aufzusuchen – oft fernab der Städte.

Im Gegensatz zur Deep-Sky-Fotografie oder zur Aufnahme von Planeten braucht es keine Nachführung, keine spezielle Montierung und keine langen Bildbearbeitungsprozesse. Dafür lebt die Weitwinkelfotografie stark vom Moment – dem richtigen Wetter, der passenden Jahreszeit und dem geschulten Blick für den perfekten Bildausschnitt.

Die Planeten, der Mond und die Sonne – Fotografie im Sonnensystem

Während sich die Weitwinkel-Astrofotografie auf große Himmelsareale konzentriert, richtet sich der Blick bei der Fotografie des Sonnensystems auf einzelne Objekte – allen voran der Mond, die Planeten und (mit Vorsicht!) die Sonne.

Der Mond ist dabei ein ideales Einstiegsmotiv. Er ist hell, einfach zu finden und mit einem Teleobjektiv oder kleinen Teleskop sehr detailreich darstellbar. Krater, Gebirge, Mare – alles wird bei guten Bedingungen deutlich sichtbar. Auch bei Planeten wie Jupiter oder Saturn lassen sich mit etwas Erfahrung erstaunliche Ergebnisse erzielen: Wolkenbänder, die Ringe oder sogar Monde sind erkennbar.

Hier kommt jedoch bereits ein anderer fotografischer Ansatz zum Tragen. Statt Einzelbildern wird oft mit Videosequenzen gearbeitet, aus denen später die besten Einzelbilder herausgefiltert und „gestackt“ werden. Dieses Verfahren, auch als Lucky Imaging bekannt, hilft, atmosphärische Störungen auszugleichen und die Schärfe deutlich zu erhöhen.

Besondere Vorsicht gilt bei der Sonnenfotografie. Ohne geeigneten Sonnenfilter besteht Gefahr für Kamera und Auge. Mit passenden Filtern – etwa im Weißlichtbereich oder im H-Alpha-Spektrum – lassen sich faszinierende Details wie Sonnenflecken, Protuberanzen oder Filamente abbilden, die mit bloßem Auge niemals zu sehen wären.

Die Fotografie von Objekten im Sonnensystem ist technisch näher an der klassischen Fotografie als die Deep-Sky-Astrofotografie, erfordert aber bereits eine präzisere Planung und mehr Spezialisierung.

Deep-Sky-Fotografie – auf den Spuren ferner Welten

Der Begriff „Deep Sky“ steht für alles, was außerhalb unseres Sonnensystems liegt: Galaxien, Nebel, Sternhaufen. Diese Objekte faszinieren durch ihre Farben, ihre Strukturen und die unvorstellbaren Distanzen, in denen sie sich befinden. Gleichzeitig sind sie eine der größten Herausforderungen der Astrofotografie.

Was diese Form besonders macht, ist nicht nur die Motivauswahl, sondern vor allem die Technik. Deep-Sky-Fotografie ist ein geduldiges Handwerk. Die Objekte sind oft sehr lichtschwach – das bedeutet: lange Belichtungszeiten, exakte Nachführung und aufwändige Bildbearbeitung sind Pflicht.

Während das menschliche Auge bei der visuellen Beobachtung schnell an seine Grenzen stößt, können Kameras durch das Sammeln von Licht über viele Minuten hinweg Details sichtbar machen, die im Okular verborgen bleiben. Dazu werden meist viele Einzelaufnahmen desselben Objekts aufgenommen und anschließend übereinandergelegt. Dieses Verfahren nennt sich „Stacking“ und erhöht sowohl den Kontrast als auch die Auflösung erheblich.

Ein zentraler Aspekt ist hier die Nachführung: Eine motorisierte Montierung sorgt dafür, dass das Teleskop dem scheinbaren Lauf der Sterne über den Himmel exakt folgt. Ohne diese Technik würden Sterne auf dem Bild zu Strichen verzogen, Details gingen verloren.

Die Bildbearbeitung ist bei Deep-Sky-Aufnahmen essenziell. Ohne sie bleiben viele Strukturen verborgen. Tools wie PixInsight, Siril oder Photoshop kommen dabei zum Einsatz, um Farbbalance, Kontrast, Schärfe und Rauschen gezielt zu beeinflussen. Was am Ende sichtbar wird, ist kein „Fake“, sondern eine sichtbar gemachte Realität – eine, die dem menschlichen Auge sonst verborgen bliebe.

Drei Wege – ein Himmel

Ob du nun die Milchstraße über den Alpen fotografierst, die Saturnringe einfängst oder ferne Galaxien belichtest – jede dieser Methoden ist ein eigener Zugang zum Himmel. Die Entscheidung, welche Form der Astrofotografie du wählst, hängt von deinen Interessen, deiner Ausrüstung und deiner Geduld ab.

Wer gerne draußen unterwegs ist, die Stille der Nacht liebt und stimmungsvolle Bilder sucht, wird sich in der Weitwinkel-Astrofotografie wohlfühlen. Technikfans und Detailverliebte finden ihre Leidenschaft eher in der Deep-Sky-Fotografie oder bei der präzisen Abbildung von Planeten.

Alle drei Formen ergänzen sich. Und nicht selten beginnt ein Fotograf mit der Milchstraße – und findet sich ein Jahr später mit Nachführung, Teleskop und Bildbearbeitungssoftware bei der Aufnahme eines Gasnebels in 1500 Lichtjahren Entfernung wieder.

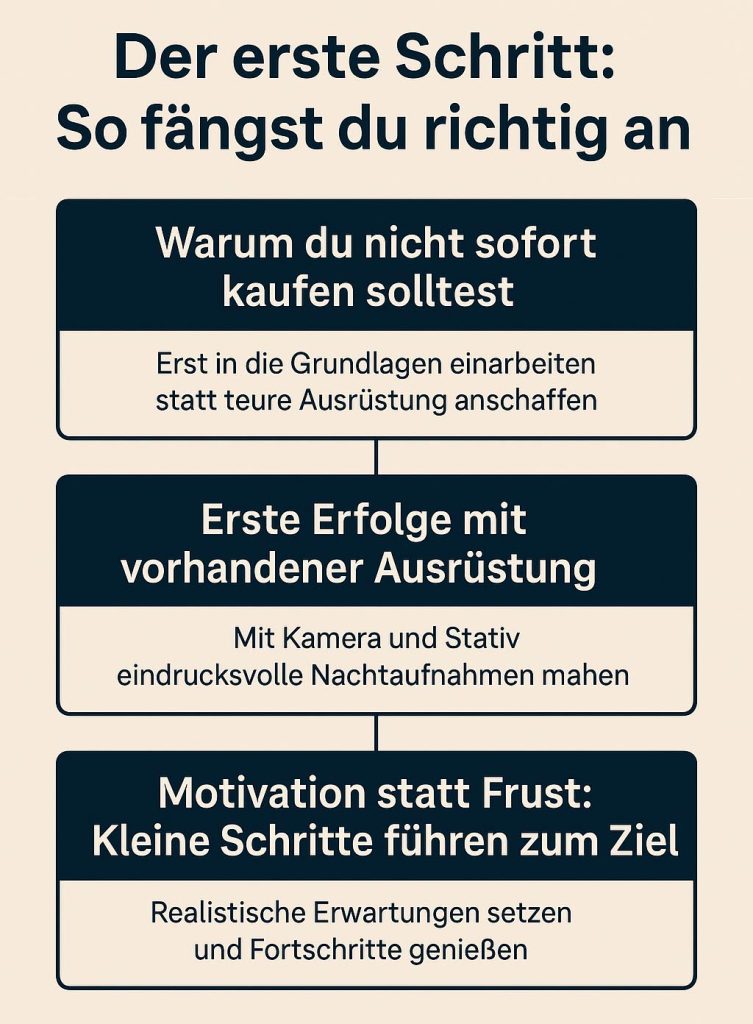

Der erste Schritt – So fängst du richtig an

Viele Einsteiger:innen in die Astrofotografie haben große Erwartungen – und oft auch eine lange Wunschliste an Ausrüstung. Das ist verständlich, denn die Bilder, die man online sieht, sind spektakulär. Doch wer direkt mit einem teuren Teleskop oder einer aufwändigen Kamera startet, riskiert nicht selten Frust statt Freude. Dieses Kapitel zeigt dir, warum ein langsamer Einstieg sinnvoller ist – und wie du mit vorhandener Ausrüstung erste Erfolgserlebnisse erzielen kannst.

Warum du nicht sofort kaufen solltest

Die Astrofotografie ist ein technisch komplexes Hobby. Es gibt viele verschiedene Systeme, Standards, Zubehörteile – und noch mehr Meinungen dazu. Wer gleich zu Beginn viel Geld investiert, ohne genau zu wissen, was er oder sie wirklich braucht, läuft Gefahr, die falschen Entscheidungen zu treffen.

Noch wichtiger: Viele Anfänger:innen unterschätzen den Bedienaufwand und die Lernkurve. Ein motorisiertes Teleskop mit Kamera kann überwältigend wirken, wenn man noch nie den Himmel beobachtet oder mit Langzeitbelichtung gearbeitet hat.

Erfolgreiche Astrofotograf:innen haben fast immer klein angefangen – mit einfachsten Mitteln, aber viel Geduld und Neugier. Gerade in der Anfangsphase geht es nicht darum, das perfekte Equipment zu besitzen, sondern darum, die Grundlagen zu verstehen: Bewegung der Sterne, Belichtungszeit, Bildkomposition, Fokus und Nachbearbeitung.

Erste Erfolge mit vorhandener Ausrüstung

Du brauchst nicht sofort ein Teleskop. Tatsächlich lassen sich bereits mit einer einfachen Kamera und einem Stativ beeindruckende Bilder machen – etwa von der Milchstraße, der Mondsichel oder einer hellen Planetenstellung.

Die folgende Tabelle zeigt dir, was du mit welchem Setup erreichen kannst – und worauf du achten solltest:

| Ausrüstung | Mögliche Motive | Tipps für den Einstieg |

|---|---|---|

| Smartphone + Stativ | Mond, Sternbilder, Konjunktionen | Nachtmodus aktivieren, Belichtung verlängern, mit App manuell steuern |

| DSLR/Mirrorless + Stativ | Milchstraße, Sternenhimmel, Kometen | Lichtstarkes Objektiv nutzen (z. B. f/2.8), Fokus manuell setzen |

| DSLR + Nachführung | Deep-Sky-Objekte, längere Sternfelder | Nachführung genau einrichten, Serienbelichtungen aufnehmen |

| Kamera + Teleskop (visuell) | Mondkrater, Planeten, Sternhaufen | Kamera über Adapter anschließen, kurze Videos für Planeten verwenden |

| Kamera + Teleskop (Foto) | Nebel, Galaxien, Deep-Sky | Belichtung stapeln (Stacking), Bildbearbeitung lernen |

Wichtig ist nicht, was du noch nicht hast – sondern was du aus dem machst, was dir zur Verfügung steht. Fast jedes Foto am Nachthimmel beginnt mit Planung, Geduld und der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.

Motivation statt Frust: Kleine Schritte führen zum Ziel

Die beste Ausrüstung nützt wenig, wenn sie dich überfordert oder du schnell die Lust verlierst. Astrofotografie ist ein Marathon, kein Sprint. Wer sich über erste kleine Erfolge freut – etwa ein scharfes Bild der Mondsichel oder eine deutliche Milchstraße über dem Horizont – wird motiviert bleiben und mit der Zeit von ganz allein weiter in die Technik hineinwachsen.

Es hilft, sich realistische Ziele zu setzen. Statt sofort nach spektakulären Galaxien zu jagen, beginne mit dem, was du sehen und fotografieren kannst: Der Mond ist hell, stabil und belohnend. Jupiter und Saturn stehen regelmäßig gut am Himmel und lassen sich mit einfachen Mitteln aufnehmen. Und die Milchstraße ist ein großartiges Projekt für laue Sommernächte.

Gerade in der Anfangszeit sind Fehler wertvoll. Du wirst unscharfe Bilder machen, Sterne „verziehen“ sich, der Fokus ist daneben, die Farben sind blass – das gehört dazu. Jeder dieser Fehler ist eine Lektion. Und je bewusster du dich diesen kleinen Hürden stellst, desto schneller wirst du wachsen.

Der richtige Start: Von Neugier zu Routine

Der erste Schritt in die Astrofotografie beginnt also nicht mit einem Kauf – sondern mit einem bewussten Blick zum Himmel. Verbringe Zeit draußen, lerne Sternbilder kennen, beobachte, wie sich der Himmel über Wochen verändert. All das schafft ein Fundament, auf dem du später aufbauen kannst.

Wenn du die Milchstraße mit dem bloßen Auge erkennst, einen klaren Himmel bewusst erlebst und dich in der Dunkelheit wohlfühlst, bist du bereits auf dem richtigen Weg. Alles andere – Technik, Software, Bildbearbeitung – kommt nach und nach.

Auch hilfreich: Austausch mit anderen. In Foren, Social-Media-Gruppen oder lokalen Sternwarten findest du Gleichgesinnte, Tipps und Inspiration. Viele Probleme, die dich beschäftigen, hatten andere auch – und helfen dir gern weiter.

Fazit: Schritt für Schritt zum eigenen Sternenfoto

Es gibt nicht den einen perfekten Einstieg in die Astrofotografie. Aber es gibt eine Haltung, die dich weit bringt: Geduld, Lernbereitschaft und Freude am Entdecken. Fang klein an, fotografiere das, was du kennst, beobachte den Himmel bewusst – und du wirst mit jedem Bild besser.

Nicht das Equipment entscheidet über deinen Erfolg – sondern deine Herangehensweise.

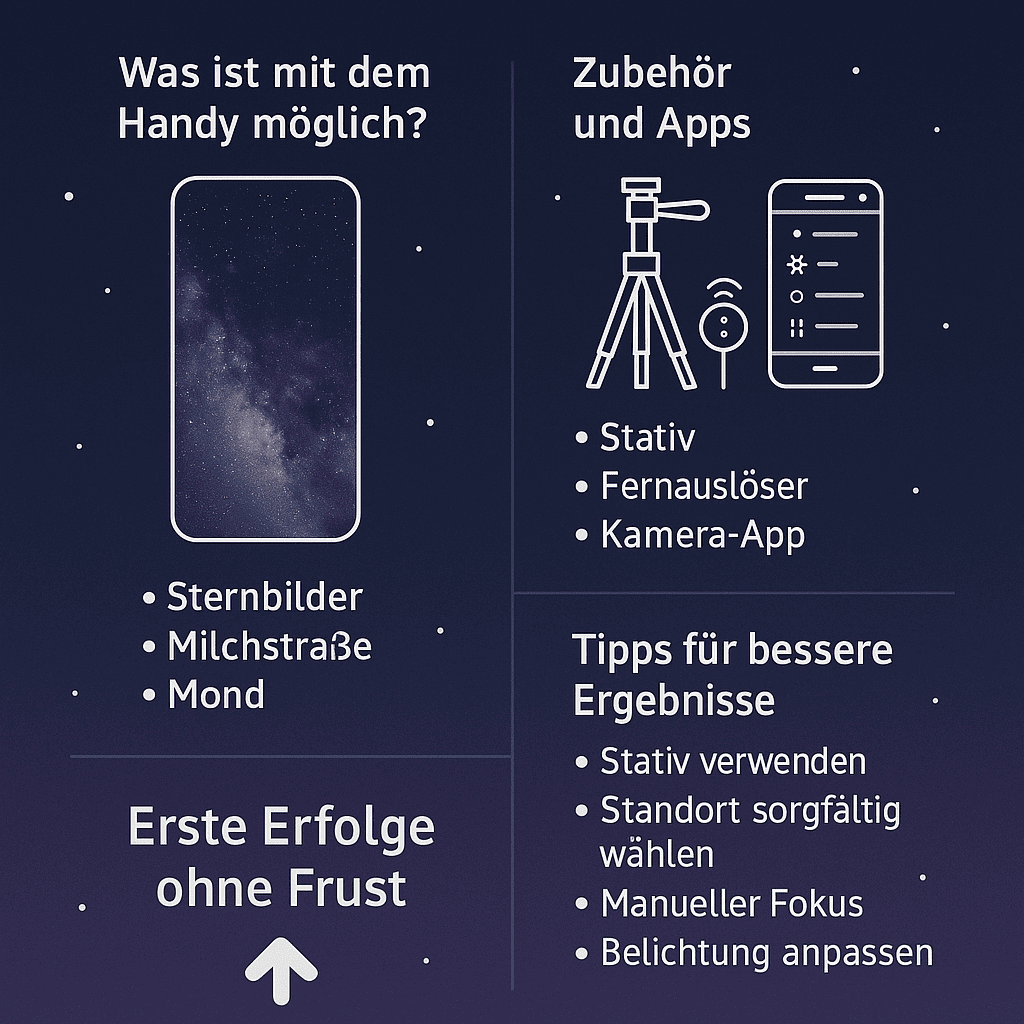

Astrofotografie mit dem Smartphone

Astrofotografie gilt oft als technisch anspruchsvolles Feld, das viel Ausrüstung erfordert. Doch moderne Smartphones haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht – auch bei Nachtaufnahmen. Für viele Einsteiger:innen ist das Handy daher ein guter und vor allem erreichbarer Einstieg in die Fotografie des Sternenhimmels. In diesem Kapitel erfährst du, was mit dem Smartphone wirklich möglich ist, welches Zubehör sinnvoll ist – und wie du das Beste aus deinem Gerät herausholst.

Was ist möglich mit dem Handy?

Zunächst die wichtigste Erkenntnis: Ja, du kannst mit dem Smartphone echte Astrofotos machen – aber mit Einschränkungen. Die Kameras in heutigen Mobilgeräten sind erstaunlich leistungsfähig, besonders bei Modellen mit Nachtmodus oder spezieller Astrofunktion. Trotzdem bleiben Smartphones im Vergleich zu DSLR- oder Astrokameras in ihrer Lichtempfindlichkeit, Brennweite und Kontrolle begrenzt.

Dennoch lassen sich folgende Motive gut umsetzen:

-

Der Mond: Mit digitalen Zooms und etwas Geduld kannst du bereits Krater erkennen.

-

Sternbilder: Besonders bei dunklem Himmel und mit Stativ erkennbar.

-

Die Milchstraße: Mit Langzeitbelichtung und geeigneter App möglich.

-

Sternspuren (Star Trails): Über Serienaufnahme oder spezielle Apps erstellbar.

-

Konjunktionen: Enge Begegnungen von Planeten oder mit dem Mond sind machbar.

Was hingegen (noch) nicht realistisch ist: Deep-Sky-Objekte wie Nebel oder Galaxien in hoher Auflösung. Diese Motive erfordern lange Belichtungszeiten, größere Sensoren und optische Systeme mit viel Lichtstärke.

Zubehör und Apps, die helfen

Die beste Smartphone-Kamera bringt wenig, wenn sie verwackelt. Deshalb ist ein Stativ Pflicht – selbst für kürzere Belichtungen. Viele Smartphones bieten Belichtungszeiten von 10, 20 oder sogar 30 Sekunden, doch selbst kleinste Bewegungen ruinieren das Bild. Empfehlenswert sind:

-

Kompakte Reisestative oder Mini-Stative

-

Smartphone-Halterung mit Kugelkopf

-

Fernauslöser oder Timer-Funktion, um Berührung zu vermeiden

Auch Software macht einen großen Unterschied. Während viele Standard-Kamera-Apps automatische Grenzen setzen, bieten Drittanbieter-Apps mehr Kontrolle über:

Empfehlenswerte Apps sind etwa „ProCamera“, „Halide“ (iOS), „Camera FV-5“ (Android) oder „DeepSkyCamera“ für erste Langzeitversuche. Einige Hersteller bieten inzwischen auch eigene Astrofunktionen an, etwa „Astro Mode“ bei Google Pixel oder „Nightography“ bei Samsung Galaxy-Geräten.

Tipps für bessere Ergebnisse mit dem Smartphone

Auch wenn die Technik begrenzt ist, kannst du durch clevere Vorbereitung und Nachbearbeitung viel aus deinen Aufnahmen herausholen. Die folgenden Punkte helfen dir dabei:

| Tipp | Warum es hilft |

|---|---|

| Stativ nutzen | Vermeidet Verwacklungen bei längeren Belichtungen |

| Dunkler Standort | Lichtverschmutzung reduziert Kontrast und Sternensichtbarkeit |

| Manueller Fokus auf unendlich | Verhindert Fehlfokus auf nahe Objekte |

| RAW-Format speichern | Ermöglicht bessere Nachbearbeitung und mehr Dynamikumfang |

| Belichtung anpassen | Unterbelichten bei Lichtverschmutzung, überbelichten bei dunklem Himmel |

| Mehrere Aufnahmen machen | Erhöht die Chance auf ein gutes Bild und ermöglicht späteres „Stacking“ |

| Apps ausprobieren | Nicht jede App ist für jedes Gerät optimal – Testen lohnt sich |

Auch in der Nachbearbeitung kannst du noch einiges verbessern. Programme wie Lightroom Mobile, Snapseed oder Photoshop Express helfen dir, Kontraste anzuheben, Farben anzupassen oder Rauschen zu reduzieren. Selbst leichte Korrekturen können eine Aufnahme deutlich aufwerten.

Fazit: Astrofotografie to go

Das Smartphone wird kein vollwertiger Ersatz für Teleskope oder Spezialkameras – aber es ist ein kraftvoller Begleiter für erste Schritte in der Astrofotografie. Wer nicht gleich investieren möchte oder unterwegs spontan den Himmel festhalten will, bekommt mit dem Handy ein flexibles Werkzeug.

Die ersten Erfolgserlebnisse, etwa ein klarer Blick auf die Milchstraße oder eine saubere Mondaufnahme, motivieren ungemein – und bilden das Fundament für alle weiteren Schritte. Mit der richtigen App, ein wenig Geduld und einem Auge für das Licht kann dein Smartphone mehr, als du denkst.

Kameras für die Astrofotografie

Die Kamera ist das Herzstück jeder astrofotografischen Ausrüstung. Während Objektive, Teleskope oder Montierungen wichtig sind, entscheidet der Kameratyp maßgeblich darüber, welche Motive du fotografieren kannst und wie flexibel du arbeiten kannst. In diesem Kapitel erfährst du, welche Kamerasysteme sich für die Astrofotografie eignen, wie sie sich unterscheiden und welche Modelle für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis sinnvoll sind.

DSLR, DSLM, CCD, CMOS – worin liegen die Unterschiede?

Wer neu in die Astrofotografie einsteigt, stößt schnell auf eine verwirrende Vielzahl von Kamera-Abkürzungen. Dabei lassen sich die Systeme grob in zwei Kategorien einteilen: klassische Fotokameras (DSLR und DSLM) und spezialisierte Astrokameras (CCD und CMOS).

DSLR (Digitale Spiegelreflexkamera)

Die DSLR war lange Zeit der Standard in der Fotografie – auch in der Astrofotografie. Sie verfügt über einen optischen Sucher, ist robust und bietet manuelle Steuerung. Besonders ältere Modelle lassen sich günstig gebraucht erwerben und eignen sich ideal für Langzeitbelichtungen.

DSLM (Spiegellose Systemkamera)

Spiegellose Kameras (auch „Mirrorless“ genannt) sind die moderne Weiterentwicklung der DSLR. Sie verzichten auf den Spiegelkasten und sind dadurch kompakter. Die Bildqualität ist in vielen Fällen gleichwertig oder sogar besser – bei oft höherer Lichtempfindlichkeit und weniger Rauschen.

CCD- und CMOS-Astrokameras

Diese Kameras wurden speziell für die Astrofotografie entwickelt. Sie haben keinen eingebauten Sucher, kein Display und sind nicht für den Alltagsgebrauch gedacht. Stattdessen bieten sie extrem empfindliche Sensoren, teils mit aktiver Kühlung. Während CCD-Kameras früher als Goldstandard galten, setzen moderne Geräte fast ausschließlich auf CMOS-Technologie – mit besserem Dynamikumfang, niedrigerem Rauschen und schnelleren Auslesezeiten.

Vor- und Nachteile der verschiedenen Kameratypen

Die Wahl der Kamera hängt stark davon ab, was du fotografieren möchtest – und wie viel Aufwand du betreiben willst. Die folgende Übersicht hilft dir, die Unterschiede besser einzuordnen:

| Kameratyp | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| DSLR | Günstig (gebraucht), viele Objektive verfügbar, bewährt in der Astrofotografie | Teils hohes Gewicht, mehr Rauschen bei älteren Sensoren |

| DSLM | Kompakt, moderne Sensoren, geringes Gewicht, Live-View mit Fokusvergrößerung | Akkulaufzeit kürzer, elektronische Sucher, ggf. Adapter nötig |

| CCD | Sehr empfindlich, geringes Ausleserauschen, ideal für Deep-Sky | Teuer, langsame Auslesung, seltener verfügbar |

| CMOS (Astro) | Geringes Rauschen, hohe Auflösung, schnelle Bildrate, aktive Kühlung möglich | Nur am PC nutzbar, keine Alltagstauglichkeit, oft teures Zubehör nötig |

Die Wahl hängt also nicht nur von der Bildqualität ab, sondern auch von Faktoren wie Mobilität, Bedienkomfort und Budget.

Empfehlungen: Welche Kamera für wen?

Nicht jede Kamera passt zu jedem Erfahrungsstand. Je nachdem, ob du gerade erst beginnst oder bereits tiefer eingestiegen bist, können andere Systeme für dich sinnvoll sein:

Für Einsteiger:

Wenn du gerade erst in die Astrofotografie einsteigst, reicht meist eine gebrauchte DSLR oder eine einfache spiegellose Kamera völlig aus. Wichtig ist, dass du manuelle Einstellungen vornehmen kannst (Blende, ISO, Belichtungszeit) und RAW-Dateien aufnehmen kannst. Gute Modelle sind z. B.:

-

Canon EOS 600D / 700D (DSLR, gebraucht sehr günstig)

-

Nikon D5300 (beliebt wegen geringem Rauschen)

-

Sony Alpha 6000 (kompakt, leicht, spiegellos)

Diese Kameras sind leicht bedienbar und lassen sich problemlos mit Objektiven oder Teleskopen kombinieren. Für Deep-Sky-Objekte empfiehlt sich langfristig eine Kamera mit möglichst geringem Eigenrauschen.

Für Fortgeschrittene:

Wer erste Erfahrungen gesammelt hat und gezielt Deep-Sky-Fotografie betreibt, sollte auf eine Kamera mit verbessertem Sensor und besserer Nachbearbeitungsfähigkeit setzen. Sinnvoll sind Modelle mit:

-

größerem Dynamikumfang

-

RAW-Unterstützung mit 14 Bit

-

geringem Ausleserauschen

Gute Optionen in dieser Klasse sind:

-

Canon EOS Ra (speziell für Astrofotografie modifiziert)

-

ZWO ASI183MC Pro (gekühlte CMOS-Astro-Kamera)

-

Nikon Z6 (DSLM, hoher Dynamikumfang, rauscharm)

Für Profis:

Wer professionell arbeitet oder höchste Bildqualität anstrebt, greift zu spezialisierten Astrokameras. Diese bieten eine aktive Sensor-Kühlung, große Sensorflächen und hohe Quanteneffizienz. Sie werden ausschließlich per Software gesteuert und benötigen in der Regel ein Notebook zur Aufnahme.

Empfehlenswerte Modelle:

-

QHY268C (Farbsensor mit hoher Auflösung)

-

Atik Horizon II (empfindlich, kühlbar, USB 3.0)

Solche Kameras erfordern Erfahrung in Bildbearbeitung, Kalibrierung (Bias, Dark, Flat Frames) und sind deutlich teurer – liefern dafür aber auch Ergebnisse auf höchstem Niveau.

Fazit: Die beste Kamera ist die, mit der du startest

In der Astrofotografie gibt es kein „perfektes“ System – sondern das passende Werkzeug für deinen aktuellen Stand. Statt von Anfang an auf High-End-Technik zu setzen, lohnt sich ein stufenweiser Aufbau. Mit einer gebrauchten DSLR kannst du die Grundlagen lernen und erste Erfahrungen mit Belichtung, Fokus und Nachbearbeitung sammeln. Wer tiefer einsteigen will, findet in modernen spiegellosen Kameras oder gekühlten CMOS-Systemen die richtigen Partner für ambitionierte Projekte.

Wichtig ist nicht nur, welche Kamera du nutzt – sondern dass du sie verstehst, gezielt einsetzt und ihre Grenzen kennst. Denn mit etwas Geduld und Wissen entstehen selbst mit einfacher Technik beeindruckende Bilder.

Objektive für die Astrofotografie

In der Astrofotografie entscheidet nicht nur die Kamera über das Bild – mindestens ebenso wichtig ist das richtige Objektiv. Es beeinflusst, was du am Himmel überhaupt einfangen kannst: große Sternfelder, die Milchstraße oder detailreiche Aufnahmen von Mond und Planeten. In diesem Kapitel erfährst du, welche Objektive sich wofür eignen, worauf du bei Lichtstärke und Fokus achten solltest – und welches Zubehör dir das Leben erleichtert.

Weitwinkel vs. Tele – welches Objektiv für welches Motiv?

Die Wahl der Brennweite bestimmt den Bildausschnitt – und damit auch, welche Art von Himmelsobjekt du überhaupt abbilden kannst. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Weitwinkelobjektiven und Teleobjektiven – beide haben in der Astrofotografie ihre Berechtigung.

Weitwinkelobjektive (z. B. 14–35 mm)

Diese Objektive sind ideal, wenn du große Bereiche des Nachthimmels fotografieren möchtest. Typische Motive sind:

-

die Milchstraße

-

Sternbilder oder Himmelslandschaften

-

Zeitrafferaufnahmen mit Sternspuren

-

Kombinationen von Landschaft und Sternenhimmel

Weitwinkelobjektive ermöglichen in der Regel kurze Belichtungszeiten ohne Nachführung – besonders bei lichtstarken Modellen (z. B. f/2.8 oder f/1.8). Sie sind besonders für Einsteiger geeignet und bieten viel kreativen Spielraum.

Teleobjektive (ab ca. 85 mm, ideal ab 200 mm)

Je länger die Brennweite, desto kleiner der Bildausschnitt – und desto näher „rückst“ du ans Objekt. Mit einem Teleobjektiv kannst du bereits helle Deep-Sky-Objekte oder den Mond eindrucksvoll festhalten:

-

Mondkrater, Planeten (Jupiter, Saturn)

-

Orionnebel, Andromedagalaxie, Sternhaufen

-

Detailausschnitte der Milchstraße

Für diese Motive ist meist eine Nachführung erforderlich, da schon kurze Belichtungszeiten sonst zu Sternspuren führen würden. Hochwertige Teleobjektive mit fester Brennweite (z. B. 135 mm f/2) sind besonders beliebt.

Lichtstärke, Brennweite, Fokus – worauf kommt es wirklich an?

Neben der Brennweite ist die Lichtstärke (Blendenöffnung) ein entscheidender Faktor. Je größer die maximale Blendenöffnung (also je kleiner die f-Zahl), desto mehr Licht fällt auf den Sensor – und desto kürzer kann die Belichtungszeit sein.

Lichtstärke

Für die Astrofotografie gilt: Je lichtstärker, desto besser. Eine Blende von f/2.8 oder niedriger ist optimal. Objektive mit f/1.4 oder f/1.8 liefern besonders bei Milchstraßenaufnahmen starke Ergebnisse – allerdings sind sie oft teuer und empfindlich für Aberrationen (z. B. Koma).

Fokus

Manueller Fokus ist Pflicht. Autofokus-Systeme funktionieren im Dunkeln kaum oder gar nicht. Ideal ist ein Objektiv mit gutem, präzisem Fokusring und fester Fokusposition bei Unendlich (∞). Die Schärfe solltest du immer per Live-View oder Fokuslupe kontrollieren – etwa an einem hellen Stern.

Brennweite und Sensorgröße

Die tatsächliche Bildwirkung hängt auch vom Sensorformat der Kamera ab. Eine 50 mm Brennweite an einer APS-C-Kamera entspricht etwa 75–80 mm im Kleinbildformat – das solltest du bei der Planung berücksichtigen.

Zubehör: Adapter, Filter und sinnvolle Erweiterungen

Nicht jedes Objektiv passt auf jede Kamera – besonders, wenn du Marken mischst oder alte manuelle Objektive verwenden möchtest. Hier hilft ein Adapter, der mechanisch (und manchmal elektronisch) Kamera und Objektiv verbindet.

Adapter

Manuelle Objektive aus alten Zeiten (z. B. M42-Gewinde oder Canon FD) bieten oft hervorragende Bildqualität für wenig Geld. Mit einem einfachen Adapter lassen sie sich an moderne DSLM-Kameras anschließen – ideal für die Astrofotografie, wo sowieso manuell fokussiert wird.

Achte bei Adaptern auf:

-

korrekten Auflagemaß-Ausgleich (Schärfe bei Unendlich muss möglich sein)

-

stabile, spielfreie Verbindung

-

evtl. Blendeneinstellung, falls das Objektiv keine eigene Blende hat

Filter

Auch bei Objektiv-Aufnahmen können Filter hilfreich sein – vor allem zur Reduktion von Lichtverschmutzung. Beliebte Varianten:

-

CLS- oder UHC-Filter: blocken künstliches Licht und steigern Kontraste

-

ND-Filter (Neutraldichte): bei Mondaufnahmen oder Sonnenfotografie

-

H-Alpha-Filter: nur bei modifizierten Kameras oder Astro-Kameras sinnvoll

Achte darauf, dass der Filterdurchmesser zum Objektivgewinde passt – oder nutze Step-Up-Ringe zur Anpassung.

Weitere Helfer

-

Heizbänder gegen Tau oder Beschlag

-

Stativschellen zur besseren Balance bei langen Objektiven

-

Bahtinov-Maske für exakte Fokuskontrolle

Vergleichstabelle: Objektive in der Astrofotografie

| Objektivtyp | Typische Brennweite | Geeignete Motive | Besonderheiten |

|---|---|---|---|

| Weitwinkel | 14–35 mm | Milchstraße, Landschaft, Sternfelder | Ideal ohne Nachführung, hohe Lichtstärke |

| Normalobjektiv | 35–85 mm | Sternbilder, größere Deep-Sky-Objekte | Guter Kompromiss aus Ausschnitt & Lichtstärke |

| Teleobjektiv | 100–300 mm | Mond, Galaxien, Nebel, Planeten | Nachführung meist nötig, oft schwerer |

| Alte manuelle Linsen | 50–200 mm | Vielseitig einsetzbar, günstig | Adapter nötig, Fokus meist manuell |

Fazit: Das perfekte Objektiv gibt es nicht – nur das passende

Wie bei der Kamera gilt auch beim Objektiv: Es kommt auf dein Ziel an. Willst du eindrucksvolle Bilder der Milchstraße aufnehmen? Dann brauchst du ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv. Willst du in die Deep-Sky-Welt eintauchen? Dann hilft ein gutes Teleobjektiv – möglichst auf einer stabilen Nachführung.

Wichtiger als das teuerste Glas ist aber, dass du dein Objektiv kennst, verstehst und gezielt einsetzt. Selbst mit günstigen, gebrauchten oder manuellen Linsen lassen sich beeindruckende Astrofotos erstellen – wenn du weißt, wie.

Stative – Die stabile Grundlage

Astrofotografie verlangt Präzision – und nichts ist frustrierender als verwackelte Bilder, wenn du den Nachthimmel eigentlich gestochen scharf festhalten wolltest. Ein gutes Stativ ist deshalb kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung. Es bildet das stabile Fundament für jede Aufnahme, egal ob du mit Kamera, Smartphone oder Teleskop arbeitest. In diesem Kapitel erfährst du, worauf es bei Stativen wirklich ankommt, welche Typen es gibt – und wie du sie richtig nutzt.

Warum ein gutes Stativ entscheidend ist

Bei der Astrofotografie arbeitest du mit langen Belichtungszeiten, teilweise von 10 Sekunden bis hin zu mehreren Minuten. Jeder kleinste Stoß, Windstoß oder Untergrundvibration kann dein Bild ruinieren. Ein wackeliger Aufbau lässt Sterne zu Strichen verschwimmen oder sorgt für Unschärfen im gesamten Bild.

Während bei Tageslicht eine ruhige Hand oder ein improvisierter Untergrund manchmal ausreicht, gilt das bei Nachtaufnahmen nicht. Hier brauchst du:

-

absolute Stabilität

-

präzise Einstellungsmöglichkeiten

-

eine zuverlässige Verbindung zur Kamera oder Nachführung

Ein schlechtes Stativ kann also der Flaschenhals deiner gesamten Ausrüstung sein – unabhängig davon, wie gut Kamera oder Objektiv sind.

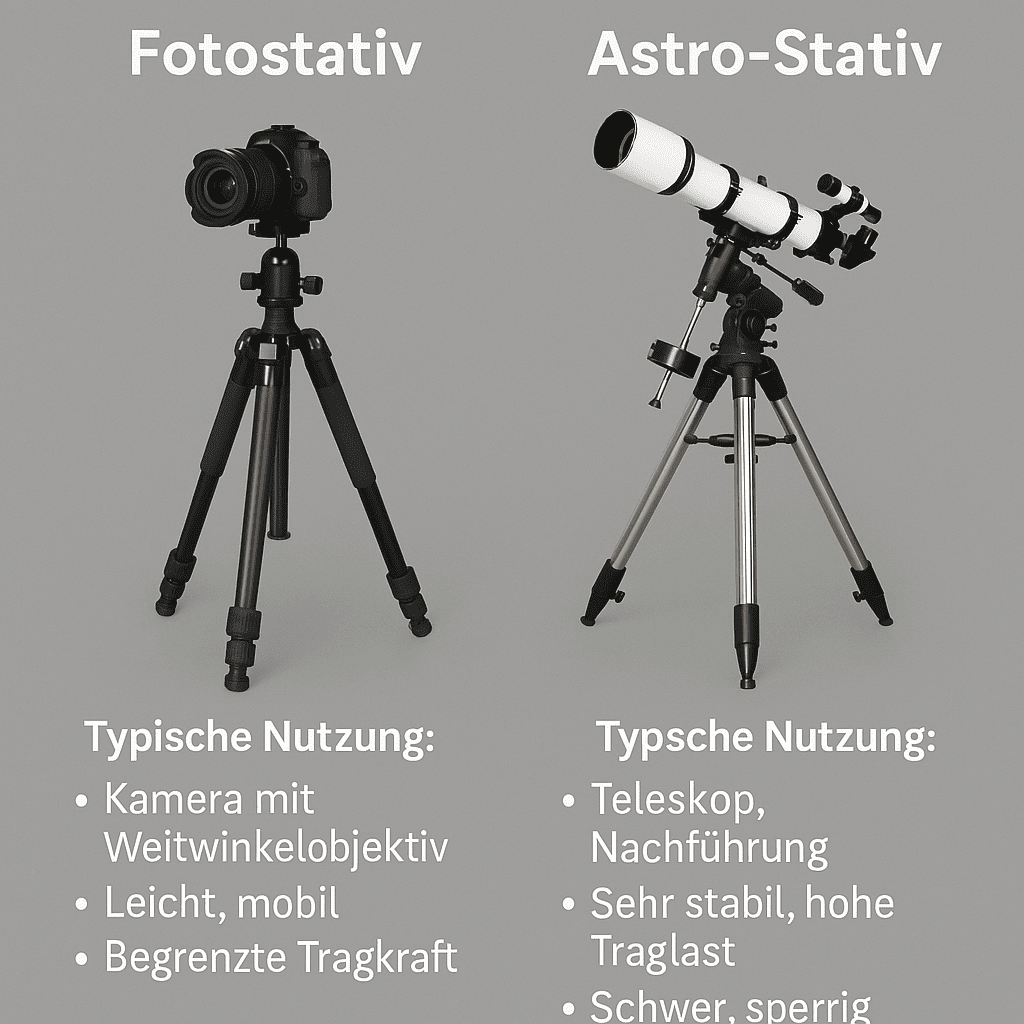

Fotostativ vs. Astro-Stativ – wo liegt der Unterschied?

Nicht jedes Stativ ist gleich. Je nach Einsatzzweck und Ausrüstung unterscheidet man zwischen Fotostativen und Astro-Stativen. Beide haben ihre Berechtigung – aber unterschiedliche Eigenschaften und Vorzüge:

| Typ | Typische Nutzung | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| Fotostativ | Kamera mit Weitwinkelobjektiv, Smartphone | Leicht, mobil, schnell einstellbar | Begrenzte Tragkraft, nicht für lange Nachführungen geeignet |

| Astro-Stativ | Teleskop, Nachführung, Deep-Sky-Kamera | Extrem stabil, hohe Traglast, vibrationsarm | Schwerer, sperriger, längere Aufbauzeit |

Fotostative bestehen häufig aus Aluminium oder Carbon. Carbon ist leichter und dämpft Vibrationen besser, ist aber teurer. Astro-Stative hingegen sind auf maximale Belastung und Standfestigkeit ausgelegt – oft mit breiten Beinen und soliden Mittelsäulen oder sogar ohne Säule für noch mehr Stabilität.

Ein weiterer Unterschied: Fotostative nutzen meist einen Kugelkopf oder 3-Wege-Neiger. Bei Astro-Stativen ist eine präzise äquatoriale Montierung oder Azimutal-Montierung montiert, um dem Sternenlauf exakt folgen zu können.

Tipps zur Stabilisierung und richtigen Nutzung

Egal ob du mit einem leichten Reisestativ oder einem schweren Astro-Stativ arbeitest – du kannst die Stabilität mit ein paar Tricks deutlich verbessern:

1. Beine nur so weit wie nötig ausfahren

Je kürzer das Stativ aufgebaut ist, desto stabiler steht es. Vermeide ausgezogene Mittelsäulen – sie sind der wackeligste Teil.

2. Gewicht anhängen

Ein Gewichts-Haken an der Mittelsäule (sofern vorhanden) ist Gold wert. Ein Rucksack oder Sandsack macht das Stativ standfester, vor allem bei Wind.

3. Fester Untergrund

Stell das Stativ auf harten Boden, nicht auf weichen Sand oder Gras. Gummifüße oder Spikes (je nach Gelände) verbessern den Halt zusätzlich.

4. Spiegelvorauslösung und Fernauslöser nutzen

Vermeide jede Berührung der Kamera bei der Aufnahme. Nutze einen Fernauslöser, Selbstauslöser oder eine App. Bei DSLRs hilft die Spiegelvorauslösung, Erschütterungen zu minimieren.

5. Wasserwaage oder Libelle nutzen

Ein exakter, horizontaler Aufbau erleichtert späteres Ausrichten, besonders bei nachgeführten Montierungen.

Welches Stativ für wen?

Die Auswahl hängt stark davon ab, womit und was du fotografierst:

-

Smartphone oder Kompaktkamera: Ein kleines, leichtes Tischstativ reicht oft aus – solange es stabil steht.

-

DSLR oder DSLM mit Weitwinkel: Ein gutes Fotostativ (z. B. aus Carbon) mit Kugelkopf oder Panoramakopf.

-

Teleskop oder Deep-Sky-Ausrüstung: Ein massives Stativ mit hoher Tragkraft (z. B. von Skywatcher, iOptron oder Celestron) in Kombination mit Montierung.

Tipp: Lieber ein hochwertiges Stativ gebraucht kaufen als ein billiges neu. Die Lebensdauer guter Stative ist oft sehr lang – und der Unterschied in der Praxis enorm.

Fazit: Stabilität ist die Basis für jedes Astrofoto

Die besten Objektive und Kameras bringen wenig, wenn dein Fundament wackelt. Ein gutes Stativ sorgt nicht nur für schärfere Bilder, sondern auch für mehr Gelassenheit bei der Aufnahme. Du kannst dich voll auf den Fokus und die Belichtung konzentrieren – ohne ständig an Verwacklungen denken zu müssen.

Gerade bei der Arbeit in dunkler Umgebung, mit Handschuhen, Wind und feinem Justieren ist ein zuverlässiges Stativ unverzichtbar. Sieh es als das, was es ist: die tragende Säule deiner Astrofotografie.

Teleskope für die Astrofotografie

Wer tiefer in die Astrofotografie eintauchen möchte, kommt irgendwann am Teleskop nicht vorbei. Es eröffnet völlig neue Möglichkeiten – vor allem bei der Deep-Sky-Fotografie. Gleichzeitig bringt es aber auch neue Herausforderungen mit sich. In diesem Kapitel erfährst du, welche Teleskoptypen es gibt, was sie leisten – und welches Modell sich für deinen Einstieg am besten eignet.

Refraktor, Reflektor, Maksutov – die wichtigsten Bauarten

In der Astrofotografie kommen vor allem drei Teleskoptypen zum Einsatz: Refraktor (Linsenteleskop), Reflektor (Spiegelteleskop) und Maksutov-Cassegrain (Kompaktbauweise). Sie unterscheiden sich in Aufbau, Einsatzgebiet und Handhabung.

Refraktor (Linsenteleskop)

Ein Refraktor nutzt Linsen zur Bildentstehung. Das Licht wird durch mehrere Glaslinsen gebrochen und gebündelt.

Vorteile:

-

Sehr kontrastreiche, scharfe Bilder

-

Robuste Bauweise, wenig Wartung

-

Besonders gut für Mond, Planeten, große Nebel

Herausforderungen:

-

Farbfehler bei günstigen Modellen (Chromatische Aberration)

-

Lichtstärkere Modelle (Apo-Refraktoren) teuer

Refraktoren sind ideal für Astrofotografie mit kurzer bis mittlerer Brennweite, etwa für große Nebel wie den Orionnebel oder die Andromedagalaxie.

Reflektor (Spiegelteleskop)

Ein Reflektor verwendet Spiegel statt Linsen. Das Licht trifft auf einen Hauptspiegel, wird zurückgeworfen und über einen Fangspiegel zum Okular oder zur Kamera geleitet.

Vorteile:

-

Keine Farbfehler

-

Große Öffnungen bei vergleichsweise geringem Preis

-

Gut geeignet für lichtschwache Deep-Sky-Objekte

Herausforderungen:

-

Justage notwendig (Kollimation)

-

Offene Bauweise anfällig für Staub und Temperaturschwankungen

-

Längere Bauform kann unhandlich sein

Ein beliebter Typ ist der Newton-Reflektor, insbesondere in Kombination mit Kameras und kurzer Brennweite für große Himmelsausschnitte.

Maksutov-Cassegrain (und Schmidt-Cassegrain)

Diese Bauweise kombiniert Spiegel und Linsen in einer kompakten Konstruktion. Das Licht läuft mehrfach durch das System – daher ergibt sich eine hohe Brennweite bei kurzer Bauform.

Vorteile:

-

Sehr kompakt und transportabel

-

Hohe Brennweite auf kleinem Raum

-

Ideal für Mond, Planeten, Sternhaufen

Herausforderungen:

-

Geringe Lichtstärke, lange Belichtungszeiten nötig

-

Eingeschränkter Bildwinkel für große Deep-Sky-Objekte

-

Längere Abkühlzeit

Sie eignen sich hervorragend für Detailaufnahmen – etwa Krater auf dem Mond oder die Wolkenbänder des Jupiter.

Teleskoptypen im Vergleich

| Teleskoptyp | Geeignet für | Vorteile | Einschränkungen |

|---|---|---|---|

| Refraktor (Apo) | Nebel, Galaxien, Weitfeld | Farbtreu, wartungsarm, sehr scharf | Teurer, begrenzter Öffnungsdurchmesser |

| Reflektor (Newton) | Deep-Sky, große Objekte | Günstig, lichtstark, keine Farbfehler | Kollimation nötig, offener Tubus |

| Maksutov-Cassegrain | Mond, Planeten, kompakte Objekte | Kompakt, hohe Vergrößerung, robust | Eingeschränkter Bildwinkel, lichtschwächer |

Kompakte Empfehlungen für Anfänger

Wenn du in die Teleskop-Astrofotografie einsteigen willst, solltest du realistische Erwartungen haben – und gezielt auf einfache Handhabung achten.

Empfehlungen:

-

Kleine ED-Refraktoren (z. B. 60–80 mm): Ideal zum Start, besonders mit DSLR oder Astro-Kamera. Marken wie TS-Optics, William Optics, Sky-Watcher EvoStar.

-

Newton-Teleskope 130–150 mm Öffnung: Viel Leistung für wenig Geld, perfekt für Deep-Sky – mit stabiler Montierung sehr empfehlenswert.

-

Maksutov 90–127 mm: Für Planeten- und Mondaufnahmen, sehr kompakt, auch visuell nutzbar.

Wichtig: Nicht nur das Teleskop zählt, sondern das gesamte System – inklusive Montierung, Kameraanbindung und ggf. Nachführung. Lieber klein, leicht und stabil starten, als groß und frustanfällig.

Fazit: Das richtige Teleskop – eine Frage des Ziels

Es gibt nicht das eine perfekte Teleskop, sondern das passende für deinen Einsatzzweck. Willst du großflächige Nebel aufnehmen, ist ein kurzer Refraktor ideal. Interessieren dich Jupiter, Saturn & Co., dann ist ein Maksutov mit hoher Brennweite deine Wahl. Und wer möglichst viel Licht sammeln möchte, kommt am Newton kaum vorbei.

Gerade beim Einstieg ist weniger oft mehr: Ein kleiner Refraktor mit DSLR auf Nachführung bringt dir deutlich schneller Erfolgserlebnisse als ein überdimensioniertes System, das du noch nicht beherrschst. Starte bewusst – und lass dein Setup mit deinem Können wachsen.

Montierungen – Der Schlüssel zur Nachführung

Ein gutes Teleskop nützt wenig, wenn es sich nicht präzise am Himmel ausrichten und stabil halten lässt. Hier kommt die Montierung ins Spiel – das Verbindungsglied zwischen Stativ und Optik. Sie bestimmt, wie du ein Objekt verfolgst, wie genau du fotografieren kannst und wie komfortabel die Bedienung ist. Dieses Kapitel zeigt dir, welche Montierungstypen es gibt, worauf du beim Kauf achten solltest – und wie du die richtige Wahl für dein Setup triffst.

Azimutal vs. parallaktisch – zwei Konzepte, zwei Welten

Grundsätzlich unterscheidet man in der Astronomie zwei Arten von Montierungen: azimutale und parallaktische (äquatoriale) Systeme.

Azimutale Montierungen

Diese Montierungen bewegen sich wie ein Fotostativ – in zwei Achsen: horizontal (Azimut) und vertikal (Höhe). Sie sind intuitiv zu bedienen und eignen sich besonders für visuelle Beobachtung.

Vorteile:

-

Sehr einfach in der Handhabung

-

Schnell aufgebaut

-

Ideal für Einsteiger und visuelle Nutzung

Nachteile:

-

Keine oder eingeschränkte Nachführung für Astrofotografie

-

Bildfeldrotation bei längerer Belichtung

-

Nicht für Deep-Sky-Fotografie geeignet

Azimutale Montierungen sind super für spontane Beobachtungen, etwa mit einem Maksutov oder kleinen Refraktor. Auch manche GoTo-Systeme (z. B. von SkyWatcher oder Celestron) basieren auf dieser Technik – mit begrenzter Eignung für Fotografie.

Parallaktische (äquatoriale) Montierungen

Diese Montierungen richten sich nach der Erdrotation aus. Eine Achse (die Rektaszensionsachse) zeigt auf den Himmelsnordpol. So kann das Teleskop einem Objekt über Stunden folgen – perfekt für Astrofotografie.

Vorteile:

-

Präzise Nachführung möglich

-

Ideal für Langzeitbelichtungen

-

Voraussetzung für Autoguiding

Nachteile:

-

Aufwändiger Aufbau (Polsucher, Ausrichtung nötig)

-

Etwas mehr Einarbeitungszeit

-

Höheres Gewicht und Preis

Für Deep-Sky-Fotografie kommst du an einer parallaktischen Montierung kaum vorbei – sei es eine EQ5, HEQ5, EQ6 oder eine Äquivalentklasse anderer Marken.

GoTo, manuell oder mit Guiding?

Moderne Montierungen bieten verschiedene Möglichkeiten der Steuerung:

Manuelle Montierung

-

Günstig, robust, rein mechanisch

-

Ideal für Einsteiger oder minimalistische Setups

-

Für Fotografie kaum geeignet

GoTo-Montierung

-

Integrierter Motor + Steuerbox

-

Findet Objekte automatisch, Nachführung inklusive

-

Perfekt für Einsteiger in die Astrofotografie

GoTo mit Autoguiding

-

Erweiterbar mit Guidescope und Guidingkamera

-

Ermöglicht mehrminütige Belichtungen ohne Drift

-

Nutzt Software wie PHD2 zum Nachsteuern

Für die Deep-Sky-Astrofotografie ist Guiding fast unverzichtbar, besonders bei Brennweiten ab 400 mm oder Belichtungszeiten >60 Sekunden.

Vergleichstabelle: Montierungsarten

| Typ | Geeignet für | Vorteile | Einschränkungen |

|---|---|---|---|

| Azimutal, manuell | Beobachtung, Mond, Planeten | Einfach, günstig, schnell einsatzbereit | Nicht fotografietauglich, keine exakte Nachführung |

| Azimutal, GoTo | Beobachtung + begrenzte Foto | Objektfinder, Tracking | Bildfeldrotation, ungeeignet für Langzeitbelichtung |

| Parallaktisch, manuell | Einsteiger, Leichtgewichte | Lernkurve möglich, upgradefähig | Keine automatische Nachführung |

| Parallaktisch, GoTo | Astrofotografie, Deep Sky | Präzise Nachführung, objektiv steuerbar | Teurer, schwerer |

| Parallaktisch, GoTo + Guiding | Fortgeschrittene Fotografie | Langzeitbelichtung, maximale Präzision | Höherer Aufwand, erfordert PC oder Steuergerät |

Kaufberatung: Worauf du achten solltest

Die richtige Montierung ist das Rückgrat deines Systems. Bevor du dich für ein Modell entscheidest, kläre:

-

Was willst du beobachten/fotografieren?

Mond und Planeten? → Azimutal ok.

Deep Sky? → Parallaktisch ist Pflicht. -

Wie schwer ist deine Ausrüstung?

Kamera, Teleskop, Sucher, ggf. Filterrad – das alles zählt zur Traglast. Plane mindestens 30 % Reserve ein. Beispiel: Bei 5 kg Ausrüstung solltest du eine Montierung für mind. 7–8 kg Tragkraft wählen. -

Mobiler Einsatz oder fester Standort?

Je nach Transporthäufigkeit spielen Gewicht und Aufbauzeit eine große Rolle. -

Willst du Guiding nutzen oder später erweitern?

Achte auf Anschlüsse (ST4-Port), Kompatibilität mit Guiding-Software und Möglichkeit zur Softwaresteuerung (ASCOM, INDI).

Beliebte Modelle zum Einstieg:

-

SkyWatcher EQ3 Pro GoTo – kompakt, Guiding möglich

-

iOptron GEM28 – tragbar, sehr präzise, hoher Komfort

-

SkyWatcher HEQ5 Pro – Klassiker mit viel Reserven

-

Star Adventurer GTi – leicht und GoTo-fähig für kleine Setups

Fazit: Die Montierung bestimmt den Rahmen

Während Kamera und Teleskop über die Bildqualität entscheiden, bestimmt die Montierung, ob du überhaupt fotografieren kannst – besonders bei Langzeitbelichtungen. Nimm sie nicht als „Zubehör“, sondern als zentrales Element deiner Astrofotografie.

Eine zuverlässige, tragfähige und sauber ausgerichtete Montierung ist der Garant für scharfe Sterne, gleichmäßige Nachführung – und entspannte Nächte unter dem Sternenhimmel.

Autoguiding & Nachführung

Wer Deep-Sky-Objekte fotografieren möchte, kommt an einem Thema nicht vorbei: Nachführung. Die Erdrotation sorgt dafür, dass Sterne am Himmel wandern – und ohne Ausgleich würden sie bei Langzeitbelichtungen zu Strichen statt Punkten werden. Nachführung kompensiert diese Bewegung, und Autoguiding sorgt zusätzlich für eine präzise Korrektur kleiner Ungenauigkeiten.

In diesem Kapitel erfährst du, warum Nachführung entscheidend ist, welche Arten von Guiding-Systemen es gibt und wie du sie in dein Setup integrierst.

Warum Nachführung so wichtig ist

Bereits bei Belichtungszeiten ab 20–30 Sekunden und längeren Brennweiten werden die Auswirkungen der Erdrotation sichtbar. Um scharfe Sterne auf dem Foto zu erhalten, muss das Teleskop dem Sternenhimmel folgen – möglichst exakt. Selbst motorisierte Montierungen arbeiten nicht perfekt und zeigen kleine Fehler, etwa durch mechanisches Spiel oder ungenaue Ausrichtung.

Autoguiding gleicht diese Fehler aus. Dabei wird ein Stern mit einer separaten Kamera verfolgt, und die Montierung erhält automatisch Korrekturbefehle. Das Resultat: punktgenaue Sterne auch bei mehrminütiger Belichtung.

Guiding-Varianten im Überblick

1. Guiding mit Leitrohr (Guidescope)

Ein kleines Teleskop wird parallel zur Hauptoptik angebracht. Eine Guidekamera (z. B. ASI120MM Mini oder QHY5L-II) verfolgt einen hellen Stern. Bei Abweichung sendet sie Korrektursignale an die Montierung.

Vorteile:

-

Einfache Montage

-

Günstiger Einstieg

-

Kompatibel mit vielen Setups

Nachteile:

-

Flexing möglich (kleine Bewegungsunterschiede zwischen Haupt- und Guidescope)

-

Weniger präzise bei sehr langer Brennweite

2. Off-Axis-Guider (OAG)

Hier wird über ein kleines Prisma ein Teil des Lichtes direkt aus dem Strahlengang des Hauptteleskops auf die Guiding-Kamera umgeleitet. Das Guiding erfolgt also mit derselben Optik wie die Aufnahme.

Vorteile:

-

Kein Flexing

-

Hohe Genauigkeit – ideal für lange Brennweiten

Nachteile:

-

Etwas aufwendiger in der Einrichtung

-

Weniger Auswahl an passenden Leitsternen

-

Teurer als einfache Leitrohrlösungen

3. ZWO ASIAIR

Das ASIAIR ist ein kompaktes All-in-One-Gerät von ZWO, das Kamera, Guiding, Fokus, Montierung und mehr steuert – direkt per App.

Vorteile:

-

Bedienung per Smartphone oder Tablet

-

Integriertes Guiding, Plate Solving, Live-Stacking

-

Ideal für mobile Setups und ZWO-Kameras

Nachteile:

-

Funktioniert am besten im ZWO-Ökosystem

-

Kein klassisches Standalone-Gerät – Stromversorgung nötig

4. Lacerta MGEN-3

Der MGEN-3 ist ein autarker Guiding-Computer, der komplett ohne Laptop oder Smartphone funktioniert. Kamera und Display sind integriert, gesteuert wird über Knöpfe am Gerät.

Vorteile:

-

Kein PC oder App nötig

-

Sehr zuverlässig

-

Ideal für Reisen und einfache Setups

Nachteile:

-

Höherer Preis

-

Bedienung nicht ganz so komfortabel wie per App

Integration in dein Setup

Ein klassisches Autoguiding-System besteht aus:

-

Guidekamera (z. B. ZWO ASI120MM Mini, QHY5L-II)

-

Montierung mit ST4-Port oder direkter USB-Steuerung

-

Software wie PHD2 (kostenlos, weit verbreitet)

Alternativ kannst du ein autonomes Gerät wie den MGEN-3 oder ein komplettes Steuerungssystem wie das ASIAIR verwenden. Diese übernehmen das Guiding direkt und vereinfachen den Aufbau erheblich.

Ablauf des Guidings

-

Teleskop, Kamera und Guidesystem aufbauen

-

Polausrichtung durchführen

-

Guidingsoftware starten (z. B. PHD2 oder ASIAIR-App)

-

Leitstern auswählen und Kalibrierung starten

-

Autoguiding aktivieren – ab jetzt wird automatisch korrigiert

Je besser die Ausrichtung und Kalibrierung, desto genauer das Guiding – und desto besser deine Bilder.

Fazit: Kontrolle macht den Unterschied

Autoguiding ermöglicht das, was mit reiner Montierung kaum machbar ist: lange, präzise Belichtungen mit punktgenauen Sternen. Ob mit Leitrohr, OAG, ASIAIR oder MGEN-3 – die Technik unterstützt dich dabei, deine Bildqualität deutlich zu verbessern.

Der Einstieg braucht ein wenig Geduld, aber die Ergebnisse lohnen sich: scharfe, detailreiche Deep-Sky-Fotos, bei denen du dich voll auf das Motiv konzentrieren kannst.

Weitere wichtige Ausrüstung

Teleskop, Kamera, Montierung – klar, das ist das Herz deiner Astrofotografie-Ausrüstung. Doch wer regelmäßig unter dem Sternenhimmel fotografiert, merkt schnell: Es sind oft die kleinen Helfer, die über Erfolg oder Frust entscheiden. In diesem Kapitel geht es um das Zubehör, das dir das Fotografieren erleichtert, deine Technik schützt – und für mehr Komfort bei langen Nächten sorgt.

Praktisches Zubehör für jede Nacht

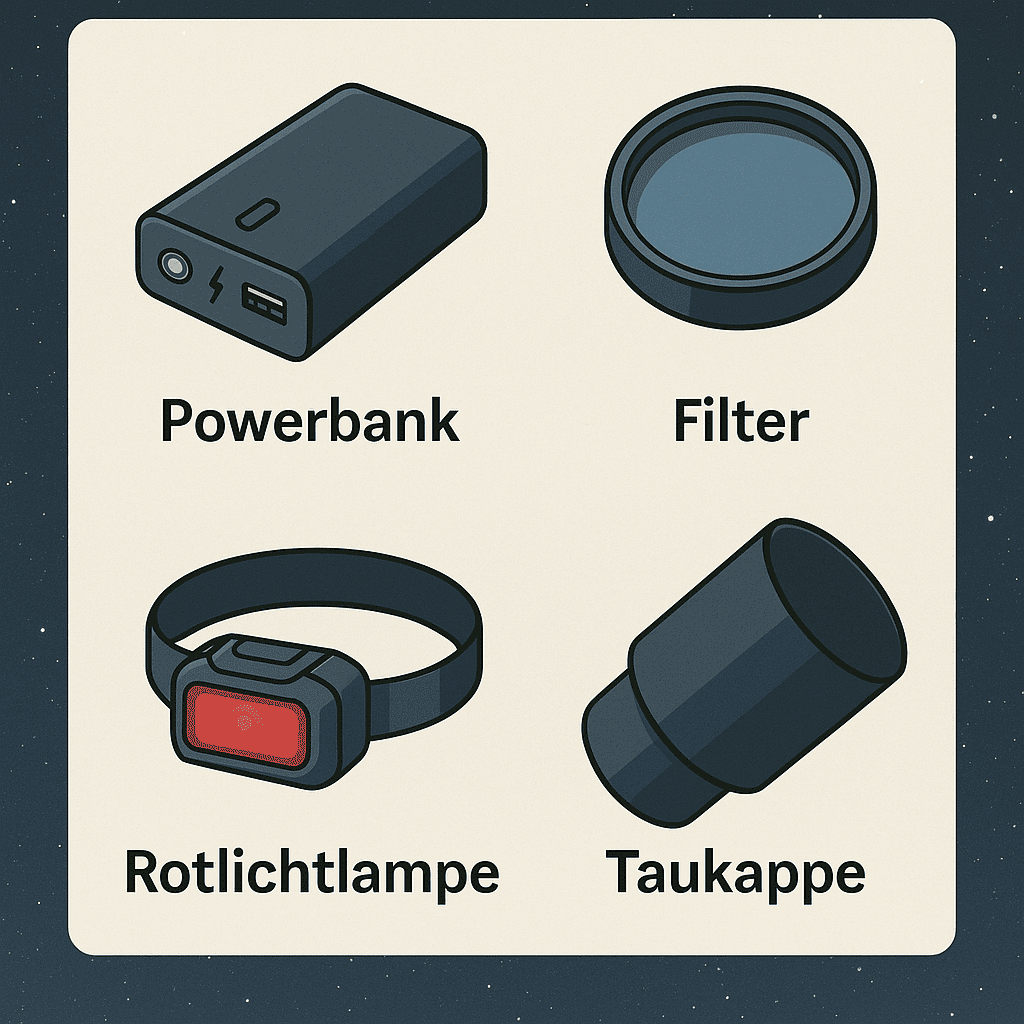

Powerbanks & Stromversorgung

Viele Geräte – z. B. Kamera, Nachführung, Kühlung, ASIAIR oder Guiding-Kameras – benötigen Strom. Wer mobil fotografiert, braucht zuverlässige Akkulösungen oder Powerbanks.

Empfehlungen:

-

Powerstations mit 12V/5V-Ausgängen (z. B. EcoFlow, Bluetti)

-

Lithium-Ionen-Akkus mit ausreichend Kapazität für mehrere Stunden

-

Backup-Akkus für Kamera und Heizung

Tipp: Plane immer etwas Reserve ein – bei Kälte verlieren Akkus schnell an Leistung.

Rotlichtlampen

Weiße Taschenlampen ruinieren nicht nur deine Dunkeladaption, sondern stören auch andere Fotograf:innen in der Umgebung. Deshalb sind Rotlichtlampen Pflicht bei jeder Astronacht.

Vorteile:

-

Schonend für die Augen

-

Erhält Nachtsichtfähigkeit

-

Praktisch bei Aufbau, Fokus, Kameraeinstellungen

Modelle mit Stirnband sind besonders praktisch, da du beide Hände frei hast.

Taukappen & Heizbänder

Gerade bei hoher Luftfeuchtigkeit oder über längere Zeiträume beschlagen Objektive und Teleskoplinsen schnell. Taukappen (verlängerte Hülsen) verzögern dieses Problem, aber bei kühlen Nächten helfen oft nur noch Heizbänder.

Diese werden um Objektive oder Teleskope gelegt und erwärmen leicht die Frontlinse – gerade genug, um Tau zu verhindern.

Filter

Auch bei der Arbeit mit Kameraobjektiven oder Teleskopen sind Filter nützlich – etwa:

-

Lichtverschmutzungsfilter (CLS, UHC): steigern Kontraste bei Deep-Sky

-

Hα-Filter: nur mit modifizierten Kameras sinnvoll, zeigen Emissionsnebel

-

ND- oder Sonnenfilter: zur sicheren Beobachtung der Sonne

Achte auf korrekten Durchmesser und passende Gewinde – ggf. Step-Up-Ringe nutzen.

Transport & Schutz der Ausrüstung

Die empfindliche Technik muss nicht nur gut funktionieren, sondern auch sicher transportiert werden – besonders bei mobilem Einsatz.

Transportkoffer & Rucksäcke

-

Gepolsterte Fototaschen für Kamera und Objektive

-

Teleskopkoffer mit Hartschaum-Einsätzen

-

Montierungskoffer oder robuste Boxen mit Griff

Tipp: Viele nutzen modulare Schaumstoffeinlagen, die sich individuell anpassen lassen.

Schutz vor Feuchtigkeit und Staub

-

Trockenmittelbeutel (Silica Gel) in Koffern und Boxen

-

Regenhauben oder Müllsäcke als Notlösung bei plötzlichem Wetterumschwung

-

Pinsel und Blasebalg zur Reinigung nach der Nacht

Auch einfache Decken oder Isomatten können helfen, empfindliche Teile beim Transport vor Stößen zu schützen.

Komfort & Organisation bei langen Nächten

Eine Astrofoto-Nacht dauert oft viele Stunden – von Auf- über Aufnahme- bis Abbauzeit. Wer häufiger fotografiert, weiß: Komfort ist kein Luxus, sondern eine Voraussetzung für Konzentration und Ausdauer.

Empfehlungen:

-

Kleidung im Zwiebelprinzip, inkl. Mütze, Handschuhe, warme Socken

-

Faltstuhl oder Isomatte – für Pausen oder zum Warten auf Belichtungen

-

Thermoskanne, Snacks, Stirnbandlampe, Powerbank fürs Handy

Für mehr Ordnung helfen:

-

Checklisten für den Aufbau

-

Etiketten an Kabeln und Adaptern

-

Organizer-Taschen für Filter, Akkus, Kleinteile

Auch ein kleiner Klapptisch kann Wunder wirken – etwa für Laptop, ASIAIR oder Zubehörboxen.

Fazit: Gut vorbereitet ist halb belichtet

In der Astrofotografie geht es nicht nur um Technik – sondern auch um Vorbereitung und Durchhaltevermögen. Die richtige Zusatz-Ausrüstung sorgt dafür, dass du länger, entspannter und erfolgreicher arbeitest.

Es sind oft die scheinbar kleinen Dinge – ein warmes Getränk, eine funktionierende Heizung, ein beschlagfreies Objektiv – die den Unterschied machen zwischen Frust und Freude unterm Sternenhimmel.

Objekte am Himmel finden

Ein häufiges Problem für Einsteiger in die Astrofotografie ist nicht die Technik – sondern die Orientierung. Was kann ich überhaupt fotografieren? Wo finde ich das am Himmel? Und wann steht es günstig? In diesem Kapitel lernst du die Grundlagen, um dich am Nachthimmel zurechtzufinden, deine Sessions zu planen und gezielt lohnenswerte Objekte aufzunehmen.

Sternbilder & Himmelskoordinaten – Orientierung schaffen

Der Nachthimmel ist kein Zufallsbild – er folgt festen Regeln. Die wichtigsten Werkzeuge, um dich zurechtzufinden, sind Sternbilder und das äquatoriale Koordinatensystem.

Sternbilder als Wegweiser

Sternbilder sind Gruppen auffälliger Sterne, die seit Jahrhunderten zur Orientierung dienen. Besonders wichtig für den Einstieg:

-

Großer Wagen / Ursa Major: Hilft, den Polarstern zu finden

-

Orion: Wintersternbild mit bekannten Deep-Sky-Objekten (z. B. Orionnebel)

-

Kassiopeia: Im Norden gegenüber vom Großen Wagen, markantes „W“

Wer Sternbilder kennt, findet sich leichter zurecht – und erkennt schneller, welche Bereiche des Himmels wann gut sichtbar sind.

Das Koordinatensystem am Himmel

Ähnlich wie auf der Erde gibt es auch am Himmel ein Gitternetz:

-

Rektaszension (RA) = Längengrad am Himmel (in Stunden angegeben)

-

Deklination (Dec) = Breitengrad (in Grad Nord/Süd vom Himmelsäquator)

Astrofotografie-Software und Montierungen nutzen diese Koordinaten, um Objekte exakt anzusteuern. Sie sind also essenziell, wenn du z. B. mit GoTo-Montierungen oder Plate Solving arbeitest.

Planung mit Software: Stellarium, SkySafari & Co.

Du musst nicht alles auswendig wissen – heute gibt es leistungsfähige Tools, die dir zeigen, wann welches Objekt sichtbar ist, wo es auf- und untergeht und wie es sich über den Himmel bewegt.

Stellarium (PC, Mac, App)

Stellarium ist eines der bekanntesten Programme zur Himmelsbeobachtung. Es simuliert den Nachthimmel in Echtzeit – auf deinem Standort basierend. Du kannst:

-

Deep-Sky-Objekte, Planeten, Kometen etc. suchen und verfolgen

-

Zeitsprünge machen („Wie sieht der Himmel um 3 Uhr aus?“)

-

Kameraausschnitte simulieren (Field of View)

-

Himmelskoordinaten ablesen und exportieren

Alternative Tools

-

SkySafari (App): Umfangreiche mobile Lösung mit GoTo-Steuerung

-

Telescopius: Online-Planung für Astrofotograf:innen inkl. Objektvorschlägen

-

Clear Outside / Astrospheric: Wetter- und Sichtbarkeitsvorhersagen

-

NINA / ASIAIR / KStars: Komplettlösungen mit Plate Solving und Objektplanung

Was ist wann fotografierbar?

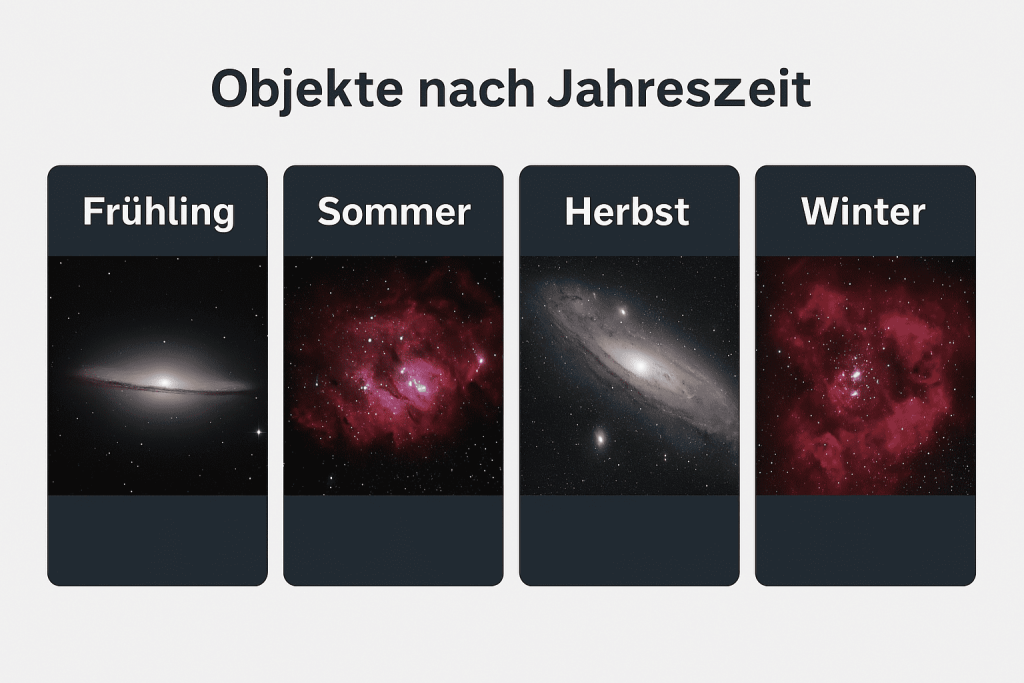

Nicht jedes Objekt ist jede Nacht sichtbar – manche erscheinen nur saisonal, andere sind nur kurz über dem Horizont zu sehen. Um das Beste aus deiner Session herauszuholen, beachte:

1. Jahreszeit

-

Frühling: Galaxien (z. B. Leo-Triplet, Whirlpool-Galaxie)

-

Sommer: Milchstraße, Nebel (Schwan, Adler-, Trifid-, Lagunennebel)

-

Herbst: Andromedagalaxie, Pleiaden

-

Winter: Orionnebel, Rosettennebel, offene Sternhaufen

2. Uhrzeit & Himmelsrichtung

-

Wann ist das Objekt über dem Horizont?

-

Wie hoch steigt es (je höher, desto besser)?

-

Ist es im Süden zur besten Zeit sichtbar?

3. Mondphase & Lichtverhältnisse

-

Neumondnächte sind ideal für schwache Nebel

-

Bei Vollmond lieber helle Objekte oder den Mond selbst fotografieren

-

Vermeide Lichtverschmutzung (Stellarium zeigt auch Lichtdome)

Fazit: Mit Planung zum Zielobjekt

Ob du die Andromedagalaxie, den Orionnebel oder die Milchstraße fotografieren willst – du musst wissen, wann und wo diese Objekte am Himmel stehen. Mit etwas Grundlagenwissen über Sternbilder und Koordinaten, kombiniert mit guter Software wie Stellarium, kannst du deine Nächte gezielt planen – und deine Ergebnisse massiv verbessern.

Astrofotografie beginnt oft vor der ersten Aufnahme – mit Vorbereitung, Vorfreude und dem Blick in den virtuellen Sternenhimmel.

Kameraeinstellungen in der Praxis

In der Astrofotografie kommt es auf die richtigen Einstellungen an. Selbst die beste Kamera und das lichtstärkste Objektiv nützen wenig, wenn Fokus oder Belichtung nicht stimmen. Dieses Kapitel zeigt dir, wie du bei Nacht zuverlässig fokussierst, welche Kameraeinstellungen sinnvoll sind – und warum das RAW-Format dabei unverzichtbar ist.

Fokussieren bei Nacht – so gelingt es zuverlässig

Im Dunkeln den Fokus zu treffen, ist eine der größten Herausforderungen. Der Autofokus versagt meist vollständig, also ist manuelles Fokussieren Pflicht.

So geht’s in der Praxis:

-

Stelle auf Live-View um – Aktiviere die Bildschirmansicht deiner Kamera (bei DSLRs/DSLMs).

-

Zoome digital stark in einen hellen Stern – Nutze die Fokuslupe oder 10x-Ansicht.

-

Fokussiere manuell, bis der Stern so klein wie möglich ist – Ein klar definierter Punkt statt verwaschener Fleck ist das Ziel.

-

Sicher mit Bahtinov-Maske (optional) – Eine günstige Fokussierhilfe: Überlagert das Sternbild mit Beugungslinien, der Mittelpunkt zeigt perfekte Schärfe.

-

Fokus fixieren – Nutze Klebeband oder ein Markierungssystem, damit sich der Fokus nicht versehentlich verstellt.

Tipp: Mach nach dem Fokussieren ein Testbild und prüfe es stark vergrößert – besser einmal zu viel als mit 30 unscharfen Belichtungen nach Hause gehen.

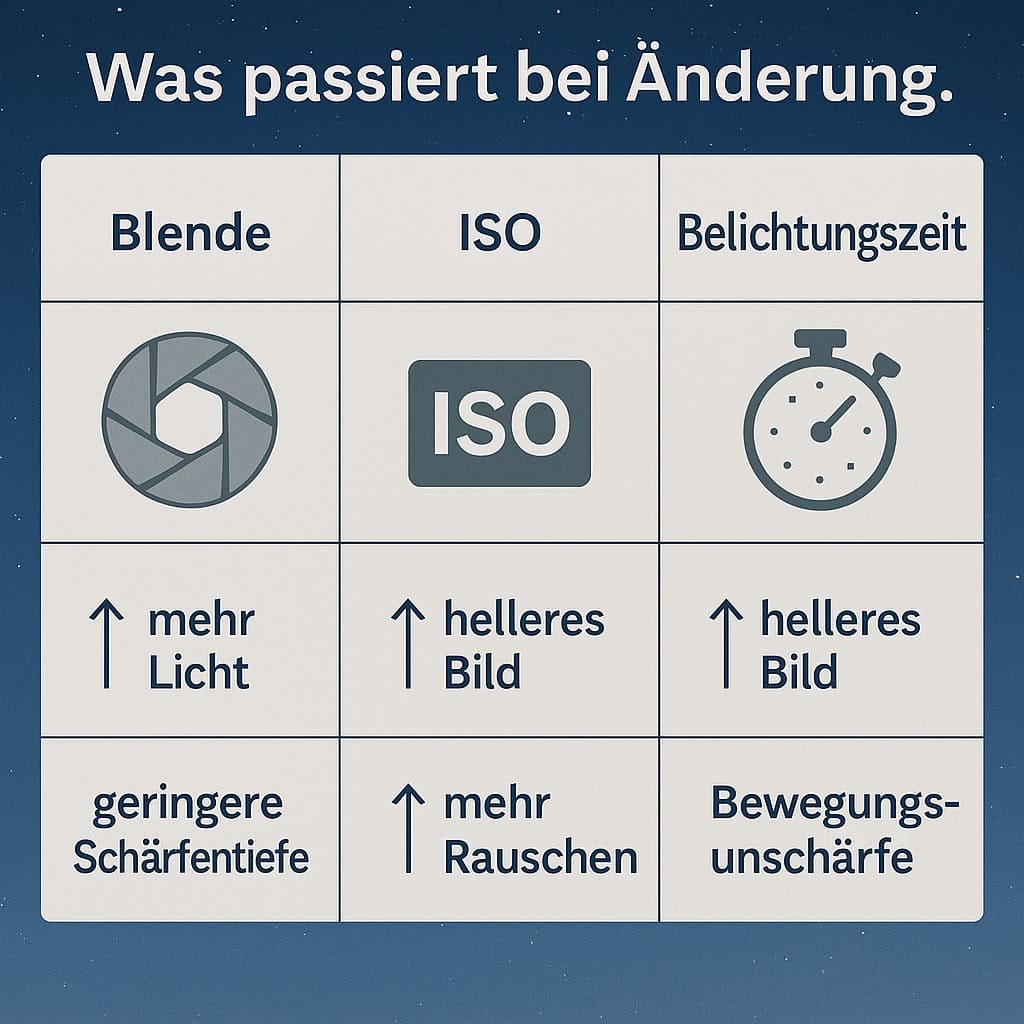

Blende, Belichtungszeit, ISO – einfach erklärt

Drei Werte steuern, wie viel Licht auf deinen Sensor fällt – und damit, wie hell das Bild ist. In der Astrofotografie nutzt du sie bewusst nicht wie bei Tageslicht, sondern angepasst an das dunkle Umfeld:

Blende (f-Zahl)

-

Je kleiner die Zahl, desto mehr Licht – z. B. f/2.8 lässt mehr Licht durch als f/5.6.

-

Für Sterne ist eine offene Blende besser, aber nicht immer voll offen (wegen Bildfehlern wie Koma).

-

Ideal: f/2.8 bis f/4, abhängig vom Objektiv.

Belichtungszeit

-

Gesteuert je nach Brennweite, Nachführung und Ziel:

-

ohne Nachführung: Faustregel = 300 / Brennweite (APS-C: 200)

-

mit Nachführung: so lange wie möglich (30 s bis mehrere Minuten)

-

-

Achtung: Längere Zeiten brauchen stabile Nachführung – sonst entstehen Sternspuren.

ISO

-

Höhere ISO-Werte = helleres Bild, aber auch mehr Bildrauschen.

-

Moderne Sensoren liefern bei ISO 800–3200 meist sehr gute Ergebnisse.

-

Besser: leicht unterbelichten und stacken statt zu hell + verrauscht.

Warum RAW-Aufnahmen Pflicht sind

Kameras speichern Bilder entweder als JPEG oder RAW. JPEGs sind bereits bearbeitet, komprimiert und verlieren dabei viele Details. In der Astrofotografie ist das fatal – feine Strukturen und schwaches Licht gehen verloren.

Vorteile von RAW:

-

Maximale Farbtiefe und Dynamik

-

Volle Kontrolle bei der Bildbearbeitung (Weißabgleich, Kontraste, Rauschreduzierung)

-

Kein Qualitätsverlust durch Kompression

Nutze RAW immer – selbst wenn die Datei größer ist. Der Unterschied zeigt sich spätestens bei der Bearbeitung am PC.

Startwerte für typische Szenarien

| Szenario | Blende | Belichtungszeit | ISO | Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|

| Milchstraße mit Weitwinkel | f/2.8 | 15–20 s | 1600–3200 | Ohne Nachführung, 300er-Regel beachten |

| Mond mit Teleobjektiv | f/8 | 1/100–1/250 s | 100–400 | Sehr hell – kurze Zeiten genügen |

| Deep-Sky mit Nachführung | f/4–6 | 60–180 s | 800–1600 | Guiding empfohlen, mehrere Bilder stacken |

| Sternbilder mit Kit-Objektiv | f/3.5–5.6 | 10–25 s | 1600–3200 | Auch mit Einsteigerausrüstung machbar |

| Planeten mit Videomodus | f/10–15 | 1/30–1/200 s | 100–800 | Viele Frames, später „Stacking“ aus Video |

Fazit: Technik verstehen, Ergebnisse verbessern

Gute Astrofotos entstehen nicht zufällig – sie sind das Resultat bewusster Entscheidungen: korrekter Fokus, passende Belichtung, ausreichende ISO und immer RAW. Je besser du deine Kamera verstehst, desto mehr kannst du herausholen – auch mit einfachen Mitteln.

Und mit jedem Foto wächst dein Gefühl für die Einstellungen. Bald wirst du sie intuitiv wählen – angepasst an Objekt, Himmel und Equipment.

Elektronische Bildverarbeitung (EBV)

Astrofotografie endet nicht mit dem Auslösen – sondern beginnt danach oft erst richtig. Mit der elektronischen Bildverarbeitung (EBV) holst du Strukturen, Farben und Details aus deinen Rohdaten, die auf dem ersten Blick nicht sichtbar sind. Dieses Kapitel zeigt dir, warum EBV so wichtig ist, was „Stacking“ bedeutet, welche Software-Tools du nutzen kannst – und wie der typische Bearbeitungsablauf aussieht.

Warum EBV zur Astrofotografie dazugehört

Die Kamera erfasst während der Belichtung schwaches Licht, aber gleichzeitig auch Rauschen, Störungen und atmosphärische Einflüsse. Das Rohbild ist selten beeindruckend. Erst durch die Bearbeitung werden:

-

schwache Strukturen sichtbar gemacht

-

Farbverläufe optimiert

-

Bildrauschen reduziert

-

Details wie Nebel, Galaxien oder Sternhaufen klar herausgearbeitet

Bildstapelung (Stacking) erklärt

Stacking = das Kombinieren mehrerer Aufnahmen eines Objekts, um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Statt ein Bild 5 Minuten zu belichten, machst du z. B. 30 Bilder à 10 Sekunden – und stapelst sie anschließend. So erreichst du bessere Qualität ohne Nachführfehler oder Überbelichtung.

Zusätzlich kannst du Kalibrierungsbilder einfügen:

-

Darks: Sensorrauschen kompensieren

-

Flats: Vignettierung & Staub entfernen

-

Bias: Sensorausleserauschen ausgleichen

Software-Tools: kostenlos oder professionell?

Kostenlose Tools

-

DeepSkyStacker (Windows)