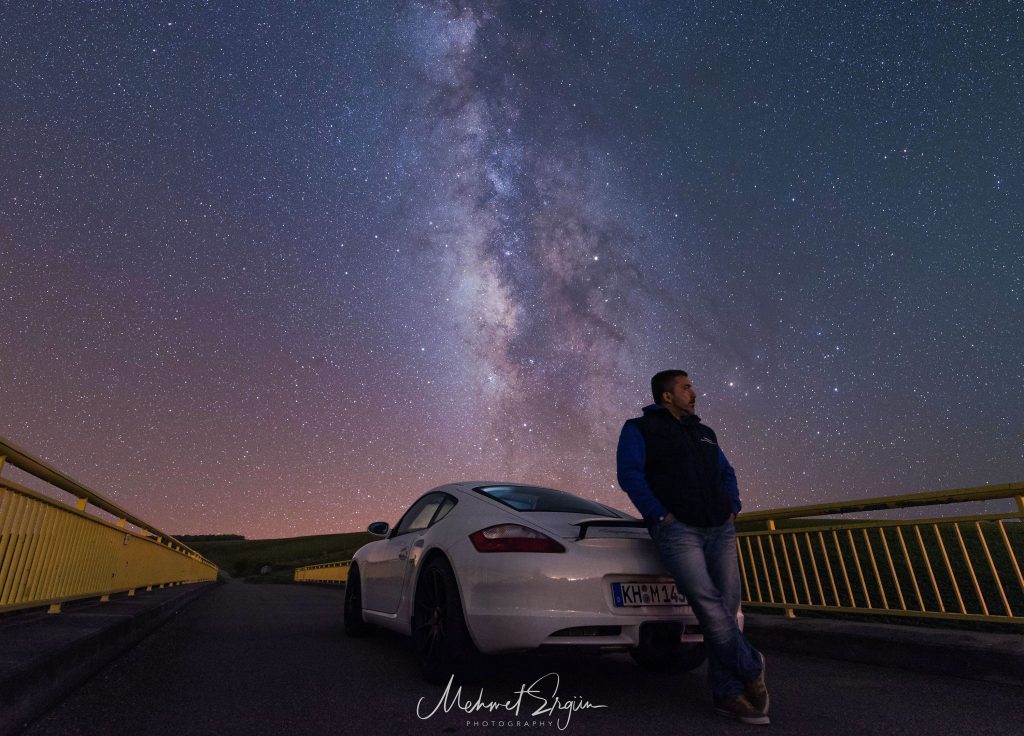

Das Fotografieren der Milchstraße in Kombination mit Landschaften ist eine atemberaubende Art, die Schönheit des nächtlichen Himmels mit der Erde zu verbinden. Um die Milchstraße klar und detailliert abzulichten, sind lichtstarke Objektive und hohe ISO-Einstellungen notwendig, um auch bei schwachem Licht scharfe und leuchtende Aufnahmen zu erzielen. Eine lange Belichtungszeit, meist zwischen 10 und 30 Sekunden, sorgt dafür, dass die Milchstraße in all ihrer Pracht zu sehen ist, ohne dabei die Details der Landschaft zu verlieren. Eine stabile Kamera-Montierung oder ein Stativ ist entscheidend, um Verwacklungen zu vermeiden. Besonders faszinierend wird das Bild, wenn die Milchstraße über markante Landschaftselemente wie Berge, Wälder oder Wasserflächen hinweg sichtbar wird. Mit der richtigen Belichtung und Nachbearbeitung können die feinen Details des Himmels und der Landschaft hervorgehoben werden, wodurch beeindruckende Aufnahmen entstehen, die die Magie der Nacht perfekt einfangen.

Du willst die Milchstraße fotografieren, hast aber keine Lust auf stundenlange Theorie? Kein Problem – hier kommt die Kurzfassung für alle, die direkt loslegen möchten:

Um die Milchstraße erfolgreich zu fotografieren, brauchst du vor allem einen dunklen Himmel, die richtige Zeit, eine geeignete Kamera mit manuellem Modus und ein stabiles Stativ. Plane deine Fototour idealerweise in einer Neumondnacht, weit entfernt von Stadtlichtern – am besten mithilfe einer App wie PhotoPills oder Stellarium. Der optimale Zeitraum in Mitteleuropa liegt zwischen April und September, vor allem in den späten Abend- oder frühen Morgenstunden.

Verwende ein Weitwinkelobjektiv mit großer Blendenöffnung (z. B. f/2.8 oder besser), stelle den Fokus manuell auf unendlich und arbeite mit folgenden Grundeinstellungen:

Blende: Offenblendig (z. B. f/2.8)

ISO: Zwischen 1600 und 6400

Belichtungszeit: 15–25 Sekunden (je nach Brennweite)

Aufnahmeformat: Immer RAW für maximale Bildqualität

Weißabgleich: Manuell, z. B. auf 3500–4000 K

Mit dieser Basis gelingen dir bereits erste beeindruckende Bilder der Milchstraße. Wenn du tiefer einsteigen willst – von Planung über Ausrüstung bis Bildbearbeitung – lies einfach weiter. Im kompletten Guide findest du alles, was du wissen musst, um atemberaubende Astrofotos zu machen.

Die Milchstraße in ihrer vollen Pracht zu fotografieren ist für viele Fotograf:innen ein absolutes Highlight – und das zurecht. Doch so beeindruckend das Ergebnis auch sein mag, die Umsetzung erfordert sorgfältige Planung, Geduld und Vorbereitung. In diesem Abschnitt erfährst du alles, was du im Vorfeld beachten solltest, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen – mit der passenden Ausrüstung, dem richtigen Know-how und besten Bedingungen.

Die Milchstraße ist nicht jeden Abend sichtbar – ihre Position hängt von Jahreszeit, Uhrzeit, Standort und Lichtverhältnissen ab. Das galaktische Zentrum – also der hellste und strukturiertste Teil – ist in Mitteleuropa hauptsächlich zwischen April und September sichtbar, mit einem Höhepunkt in den Sommermonaten Juni bis August.

In dieser Zeitspanne erscheint die Milchstraße meist gegen Mitternacht im Süden und steigt über die Stunden immer höher. Gegen 2–3 Uhr morgens erreicht sie oft ihren eindrucksvollsten Winkel mit schön geschwungenem Bogenverlauf.

Um deine Fototour optimal zu planen, solltest du diese Tools nutzen:

PhotoPills: Die umfangreichste App zur Planung von Milchstraßenfotos – mit Augmented-Reality-Funktion zur Vorabvisualisierung.

Stellarium: Eine kostenlose Software (auch als App erhältlich), mit der du die Sternenkonstellationen für beliebige Orte und Zeiten simulieren kannst.

Sky Guide, SkyView oder Sky Map: Sternenhimmel-Apps zur Orientierung in Echtzeit.

Tipp: Plane möglichst weit abseits städtischer Lichtquellen. Dunkle Orte findest du mithilfe von Tools wie der Light Pollution Map, die dir zeigt, wo du wirklich dunklen Himmel findest – wichtig, um auch schwache Details der Milchstraße sichtbar zu machen.

Wer nachts fotografiert, muss auf alles vorbereitet sein – nicht nur technisch, sondern auch körperlich. Selbst im Hochsommer kann es in den späten Nachtstunden unangenehm kühl werden. Zudem dauert ein Shooting oft mehrere Stunden – da sind warme Kleidung und Verpflegung ein absolutes Muss.

Das solltest du auf jeden Fall mitnehmen:

Mehrere Kleidungsschichten (Zwiebelprinzip), inkl. winddichter Jacke und ggf. lange Unterwäsche

Mütze & Handschuhe, auch im Sommer sinnvoll

Stirnlampe mit Rotlichtmodus, um deine Nachtsicht zu erhalten

Isomatte, Klappstuhl oder Campinghocker, falls du längere Zeit verweilen musst

Thermoskanne mit heißem Getränk und ein paar Snacks für die Energie zwischendurch

Powerbank zum Laden von Kamera, Handy, oder Stirnlampe

Auch wichtig: Überprüfe vorab die Umgebung – gibt es Wildtiere, steiles Gelände oder andere potenzielle Gefahren? Informiere gegebenenfalls jemanden, wo du unterwegs bist – besonders, wenn du allein losziehst.

Klarer Himmel ist eine Grundvoraussetzung für die Milchstraßenfotografie. Schon dünne Schleierwolken oder hohe Luftfeuchtigkeit können Details verschlucken. Achte bei der Planung also unbedingt auf die Wetterprognose – am besten 24 bis 48 Stunden im Voraus und mit verschiedenen Quellen abgleichen.

Empfohlene Wetter-Tools:

Clear Outside – zeigt neben Bewölkung auch Transparenz, Seeing, Feuchtigkeit und mehr

Windy – sehr detaillierte Kartenansicht, auch für Wind und Luftbewegungen

Meteoblue – kombiniert klassische Wettervorhersage mit astronomisch relevanten Daten

Bei der Standortwahl gilt: Je höher und je dunkler, desto besser. Berghänge, Hochebenen oder entlegene Felder sind oft ideale Spots. Wichtig ist auch, dass du einen unverstellten Blick Richtung Süden hast, denn dort erscheint in Mitteleuropa meist das galaktische Zentrum.

Pro-Tipp: Scout den Standort tagsüber – so vermeidest du nachts böse Überraschungen wie Zäune, Sümpfe oder Gebäude im Sichtfeld.

So romantisch ein heller Vollmond auch ist – für Milchstraßenfotografie ist er leider der größte Störenfried. Selbst ein Halbmond kann so viel Streulicht erzeugen, dass Details im Himmel kaum noch sichtbar sind.

Die besten Ergebnisse erzielst du in den Tagen rund um den Neumond – etwa 2–3 Tage davor und danach. In dieser Zeit ist der Himmel am dunkelsten, besonders in den Stunden nach Monduntergang bzw. vor Mondaufgang.

Tipp: Auch bei abnehmendem oder zunehmendem Mond kannst du gute Bedingungen finden – wenn der Mond früh untergeht oder spät aufgeht. Nutze Apps wie PhotoPills oder Time and Date, um genaue Mondauf- und -untergangszeiten für deinen Standort zu planen.

Zusätzlich beachten:

Feuchtigkeit reflektiert Mondlicht – bei hoher Luftfeuchte wirkt der Himmel heller

Vermeide Nächte mit Dunst, Dunstglocken oder Nebel

Ein gut geplanter Fotoabend steht und fällt mit dem Mond. Hier findest du die besten Zeiträume im Jahr 2025 und 2026, um Milchstraßenbilder mit minimalem Störlicht zu machen. Ideal ist jeweils ein Zeitraum von 2 Tagen vor bis 2 Tage nach Neumond.

März 2025 (Sa) – Gute Sicht im Frühling

April 2025 (Mo) – Erste Kernsichtbarkeiten

Mai 2025 (Di) – Bessere Winkel, warme Nächte

Juni 2025 (Mi) – Ideale Bedingungen

Juli 2025 (Fr) – Galaktisches Zentrum hoch am Himmel

August 2025 (Sa) – Letzte Top-Chancen des Sommers

März 2026 (Di)

April 2026 (Mi)

Mai 2026 (Fr)

Juni 2026 (Sa)

Juli 2026 (Mo)

August 2026 (Di)

Tipp für Profis: Plane deine Ausflüge rund um diese Daten im Voraus – vor allem bei Spots in Nationalparks oder Alpenregionen, wo du evtl. Unterkünfte oder Permits brauchst. Je besser du vorbereitet bist, desto entspannter wird dein Shooting.

Die Technik allein macht noch kein gutes Foto – aber mit der passenden Ausrüstung holst du das Maximum aus jeder klaren Nacht heraus. In diesem Kapitel erfährst du, welche Objektive sich besonders gut für die Milchstraßenfotografie eignen, worauf du bei Stativen achten solltest und wie Fernauslöser oder Apps dir das Fotografieren bei Nacht erleichtern können.

Für die Milchstraßenfotografie brauchst du ein lichtstarkes Objektiv – das bedeutet: eine möglichst große Blendenöffnung (idealerweise f/2.8 oder größer) und eine kurze Brennweite. Ein Weitwinkelobjektiv ist dabei besonders beliebt, da es viel vom Himmel einfängt und den charakteristischen Milchstraßenbogen gut darstellen kann.

Brennweite: Ideal sind 14–24 mm (Vollformat) oder 10–16 mm (APS-C)

Blende: Möglichst offen (f/2.8 oder niedriger), z. B. f/1.8 oder f/2.0

Manueller Fokus: Unverzichtbar für präzises Scharfstellen auf Sterne

Geringe Verzerrung und Vignettierung: Besonders wichtig für den Randbereich

| Objektiv | Merkmale |

|---|---|

| Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art | Extrem lichtstark, top Abbildungsleistung |

| Samyang/Rokinon 14mm f/2.8 | Günstige Alternative, manuell |

| Tamron 17–28mm f/2.8 Di III RXD | Zoom, kompakt & lichtstark |

| Sony 20mm f/1.8 G | Leicht, scharf, ideal für Nacht |

| Canon RF 16mm f/2.8 STM | Preiswertes Ultraweitwinkel |

Ein gutes Objektiv ist langfristig die lohnendste Investition – besonders für Astrofotografie.

Ohne ein stabiles Stativ geht bei der Milchstraßenfotografie gar nichts. Die Kamera muss über 15–30 Sekunden absolut ruhig bleiben, sonst werden Sterne zu Strichen (Startrails) statt Punkten.

Material: Carbon ist leicht & stabil, Aluminium ist günstiger

Höhe: Ideal ist ein Stativ, das in Arbeitshöhe nutzbar ist

Mittelsäule vermeiden: Je niedriger der Schwerpunkt, desto stabiler

Arretierung: Drehverschlüsse oder Klappverschlüsse – je nach Vorliebe

Kugelkopf: Flexibel für präzise Ausrichtung in alle Richtungen

Tipp: Nutze bei Wind zusätzlich einen Haken unter dem Stativ, um Gewicht (z. B. Rucksack) einzuhängen und die Stabilität zu erhöhen.

Auch die kleinste Bewegung beim Drücken des Auslösers kann ein Nachtfoto ruinieren. Deshalb empfiehlt sich ein Fernauslöser – oder alternativ eine App mit kabelloser Steuerung.

Kabelgebundener Fernauslöser: Einfach, günstig, zuverlässig

Funkfernbedienung: Kabellos, oft mit Timerfunktion

Smartphone-Apps: Viele Kamerahersteller bieten eigene Apps (Canon Camera Connect, Nikon SnapBridge, Sony Imaging Edge usw.)

Mit Apps kannst du oft auch:

Live-View auf dem Smartphone nutzen

Intervalle für Zeitraffer einstellen

Aufnahmen direkt kontrollieren & speichern

Zusätzlich hilfreich: PhotoPills – auch hier kannst du per AR-Funktion die Milchstraße vorausplanen und dein Shooting perfekt vorbereiten.

Gute Ausrüstung ist nur die halbe Miete – bei der Milchstraßenfotografie kommt es vor allem auf die richtigen Kameraeinstellungen an. Hier erfährst du, welche Werte sich bewährt haben, worauf du achten solltest und wie du typische Fehler vermeidest.

Die Milchstraße ist in unseren Breitengraden zwischen April und September sichtbar. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das galaktische Zentrum im Juni, Juli und August, jeweils in den späten Abend- und frühen Morgenstunden. Rund um den Neumond sind die Bedingungen am besten, da der Himmel dann besonders dunkel ist. Ein klarer Himmel ohne Dunst oder Wolken ist Voraussetzung.

Stichpunkte:

Ideale Monate: April–September

Beste Uhrzeit: ca. 22:00–03:00 Uhr

Optimal: Neumondnächte und wenig Lichtverschmutzung

Der Mond ist einer der größten Störfaktoren bei der Milchstraßenfotografie. Selbst ein Halbmond kann durch Streulicht viele Details verdecken. Ist eine Neumondnacht nicht möglich, warte auf den Monduntergang oder nutze gezielt das Restlicht für beleuchtete Vordergründe. Achte bei hoher Luftfeuchtigkeit besonders auf Reflexionen, die den Himmel zusätzlich aufhellen.

Stichpunkte:

Mondlicht vermeiden oder Monduntergang abwarten

Licht für Vordergrund ggf. gezielt einsetzen

Mondauf-/untergang mit Apps planen (z. B. PhotoPills)

Nutze ausschließlich den manuellen Modus (M), um volle Kontrolle über Belichtungszeit, Blende, ISO und Fokus zu haben. Der Automatikmodus ist bei Nacht ungeeignet, da die Kamera keine sinnvollen Werte bei Dunkelheit erkennen kann. Auch der Autofokus funktioniert meist nicht zuverlässig.

Stichpunkte:

Manueller Modus zwingend notwendig

Alle Parameter müssen individuell einstellbar sein

Automatik funktioniert bei Dunkelheit nicht zuverlässig

Für Nachtaufnahmen sollte das Objektiv möglichst weit geöffnet sein, um so viel Licht wie möglich einzufangen. Eine Blende von f/2.8 oder größer ist ideal. Je nach Objektiv kann es aber sinnvoll sein, leicht abzublenden (z. B. auf f/3.2), um mehr Schärfe am Bildrand zu bekommen.

Stichpunkte:

Blende f/2.8 oder größer

Möglichst lichtstarkes Objektiv verwenden

Bei Bedarf leicht abblenden zur Qualitätsverbesserung

Der Bildstabilisator sollte beim Fotografieren mit Stativ grundsätzlich deaktiviert werden. Aktive Stabilisatoren können Mikrobewegungen erzeugen, obwohl keine vorhanden sind – das kann zu Verwacklungen führen. In der Kamera und ggf. im Objektiv muss der Stabilisator ausgeschaltet werden.

Stichpunkte:

Bei Verwendung eines Stativs immer deaktivieren

Gilt für optische und sensorbasierte Stabilisatoren

Vermeidet ungewollte Bewegungen im Bild

Sterne erfordern manuelles Fokussieren, da der Autofokus bei Dunkelheit nicht mehr greift. Aktiviere den Live-View, vergrößere den Ausschnitt digital und stelle einen hellen Stern möglichst punktgenau scharf. Der Fokus sollte auf unendlich liegen, aber nicht blind auf die Markierung gestellt werden – viele Objektive fokussieren über „unendlich“ hinaus.

Stichpunkte:

Live-View nutzen und digital vergrößern

Fokus manuell auf hellen Stern einstellen

Fokus ggf. mit Klebeband fixieren

Der ISO-Wert regelt die Lichtempfindlichkeit des Sensors. Je höher der ISO, desto heller das Bild – aber auch das Bildrauschen nimmt zu. Moderne Kameras kommen mit ISO-Werten bis 3200 oder 6400 gut zurecht, besonders im Vollformat. Teste im Vorfeld, bis zu welchem ISO deine Kamera brauchbare Bilder liefert.

Stichpunkte:

Vollformat: ISO 1600–6400

APS-C: ISO 800–3200

Abhängig von Sensorqualität und Rauschverhalten

Die Belichtungszeit darf nicht zu lang sein, sonst verwischen die Sterne durch die Erdrotation. Gleichzeitig muss genug Licht eingefangen werden. In der Praxis liegt die ideale Zeit meist zwischen 15 und 25 Sekunden, abhängig von Brennweite und Kamera.

Stichpunkte:

Zu lange Belichtung erzeugt Sternspuren (Startrails)

15–25 Sekunden als grobe Richtlinie

Abhängig von Sensorgröße und Objektiv

Mit der 500er-Regel kannst du die maximale Belichtungszeit berechnen, bei der Sterne noch als Punkte erscheinen. Teile dafür 500 durch die Brennweite deines Objektivs (bei Vollformat). Für APS-C musst du die Brennweite vorher mit dem Cropfaktor multiplizieren.

Stichpunkte:

Formel: 500 ÷ Brennweite = max. Belichtungszeit in Sek.

Bei APS-C: Brennweite × Cropfaktor vorher berechnen

Beispiel: 500 ÷ 20 mm = 25 Sek. (bei Vollformat)

RAW-Dateien enthalten alle Bildinformationen und bieten maximale Bearbeitungsfreiheit. JPEGs sind stark komprimiert und lassen sich nur eingeschränkt korrigieren. Für Astrofotografie ist RAW Pflicht.

Stichpunkte:

Immer im RAW-Format fotografieren

Höhere Qualität & Nachbearbeitungsmöglichkeiten

JPEG nur für Vorschauen oder schnelle Weitergabe

Stelle den Weißabgleich manuell ein, um einen natürlichen Farbeindruck zu erzielen. Automatischer Weißabgleich führt nachts oft zu verfälschten Farben. Werte zwischen 3500 und 4000 Kelvin erzeugen meist ein realistisches Ergebnis.

Stichpunkte:

Weißabgleich manuell setzen (ca. 3500–4000 K)

Automatik führt oft zu Farbstichen

Bei RAW später anpassbar, aber sinnvoll zur Beurteilung vor Ort

Moderne Kameras bieten hilfreiche Funktionen für Nachtaufnahmen. Fokuslupe und Peaking erleichtern das Scharfstellen, Zebra-Muster oder Live-Histogramm helfen bei der Belichtungskontrolle. Auch benutzerdefinierte Speicherplätze (C1, C2 etc.) sind praktisch für Nacht-Setups.

Stichpunkte:

Fokuslupe & Peaking zur Fokussierung

Custom-Modi für schnelle Einstellungen

Zebra & Histogramm für Belichtungsprüfung

Tipps zur Nachbearbeitung mit Lightroom, Photoshop & Co.

Die Nachbearbeitung ist ein entscheidender Schritt in der Milchstraßenfotografie. Auch wenn die Kamera bereits viele Details einfängt, bringt erst die Bearbeitung Kontrast, Farben und Strukturen richtig zur Geltung. Ziel ist es, das galaktische Zentrum sichtbar zu machen, den Sternenhimmel zu betonen und störende Elemente wie Rauschen oder Lichtverschmutzung zu reduzieren – ohne unnatürlich zu wirken.

Beginne mit dem Import deiner RAW-Dateien in Adobe Lightroom oder dem in Photoshop integrierten Camera Raw-Modul. Diese Programme bieten dir maximale Kontrolle über Belichtung, Farben und Details.

Wichtige Schritte:

Weißabgleich anpassen: Oft funktionieren 3500–4000 K für ein natürlich wirkendes Himmelsblau.

Belichtung optimieren: Achte darauf, dass keine Sterne „ausbrennen“, aber die Milchstraße klar sichtbar bleibt.

Kontrast & Klarheit erhöhen: Nutze Klarheit und Dunst entfernen, um Strukturen im galaktischen Zentrum hervorzuheben.

Lichter runter, Tiefen hoch: Dadurch gewinnt das Bild an Ausgewogenheit – ohne Details zu verlieren.

Farbverschiebungen korrigieren: Nutze die Teiltonung oder Gradationskurven für gezielte Anpassungen.

Tipp: In Lightroom kannst du mithilfe des Maskierungstools gezielt nur den Himmel oder die Milchstraße bearbeiten.

Bei hohen ISO-Werten entsteht Bildrauschen, das du nachträglich reduzieren solltest – allerdings ohne dabei Sterne zu verlieren. Nutze dafür:

Lightroom/Camera Raw: Details > Rauschreduzierung (Luminanz & Farbe fein abstimmen)

Topaz DeNoise AI (empfohlen): Deutlich leistungsfähiger bei Nachtaufnahmen – arbeitet mit künstlicher Intelligenz

Anschließend vorsichtig nachschärfen, z. B. mit:

Lightroom: Schärfen > Radius niedrig, Betrag ca. 40–60

Photoshop: Unscharf maskieren oder Hochpassfilter (nicht übertreiben!)

Die Milchstraße ist oft noch schwach sichtbar – mit lokalen Anpassungen kannst du sie gezielt hervorheben:

In Lightroom:

Maske > Bereichsmaske > „Himmel“ oder benutzerdefiniert ziehen

Dunst entfernen: +20 bis +40

Klarheit: +15 bis +30

Textur: +10 bis +20

ggf. leichtes Luminanz-Rauschen reduzieren

In Photoshop:

Auswahl der Milchstraße (z. B. mit Luminanzmaske oder Pinsel)

Curve Layer + Dodge & Burn zur lokalen Aufhellung/Dunkelung

Sternfarben mit selektiver Sättigung betonen (z. B. Orange, Blau)

Ein natürlicher Sternenhimmel sollte nicht zu blau oder lila wirken. Ziel ist ein ausgewogenes Farbbild mit leichtem Kaltton im Himmel und warmer Färbung im galaktischen Zentrum.

In Lightroom:

Farbkalibrierung: Schatten leicht Richtung Blau/Grün

HSL-Bereich:

Orange/Rosa (Milchstraße): Sättigung +10–20

Blau (Himmel): Farbton leicht anpassen, Sättigung evtl. reduzieren

Alternative Tools für Color-Grading:

Luminar Neo: Kreativfilter & AI-Looks für weiche Farbverläufe

Photoshop LUTs: Vordefinierte Farblooks laden (z. B. Cinematic Night)

Wenn du zufrieden bist, exportiere dein Bild für Web oder Druck. Achte dabei auf die richtige Auflösung und Dateiformate:

Web: JPEG, 2000–3000 px Breite, Qualität 80–90 %

Druck: TIFF oder JPEG in voller Auflösung

Farbraum: sRGB (Web), AdobeRGB (Druck)

Tipp: In Lightroom kannst du verschiedene Export-Presets anlegen – z. B. für Instagram, Website oder Druck.

RAW-Import und Weißabgleich

Belichtung, Kontrast, Farben grob einstellen

Rauschen reduzieren, Schärfen

Milchstraße selektiv betonen

Farben final abstimmen

Export mit richtiger Größe und Format

Technik für mehr Details und weniger Bildrauschen

Mit der Stacking-Technik kannst du das Maximum aus deinen Milchstraßenfotos herausholen. Dabei werden mehrere Einzelaufnahmen zu einem einzigen Bild kombiniert, um Rauschen zu minimieren und Details im Sternenhimmel sichtbar zu machen, die mit nur einem Foto verloren gehen würden. Diese Technik hat sich in der Astrofotografie seit Jahren bewährt – nicht nur bei Deep-Sky-Objekten, sondern auch bei der Milchstraße. Stacking macht insbesondere dann einen Unterschied, wenn du mit lichtschwächeren Objektiven oder Kameras arbeitest, oder wenn du bei der Aufnahme Kompromisse eingehen musstest – etwa bei ISO oder Belichtungszeit.

Einzelbilder stoßen bei wenig Licht und hohen ISO-Werten schnell an ihre Grenzen. Durch das gezielte Übereinanderlegen mehrerer nahezu identischer Fotos kannst du Bildrauschen erheblich reduzieren, die Zeichnung in dunklen Bereichen verbessern und das galaktische Zentrum der Milchstraße viel klarer herausarbeiten. Das Ergebnis sind sichtbar bessere Bilder – auch ohne neue Kamera oder Objektiv.

Der größte Vorteil beim Stacking ist die Reduktion des Bildrauschens, besonders bei hohen ISO-Werten. Da das Rauschen in jedem Bild zufällig auftritt, aber die Sterne und Strukturen gleich bleiben, summiert sich das Signal und das Rauschen wird rechnerisch geglättet. Das führt zu klareren, kontrastreicheren Ergebnissen mit viel mehr Dynamik. Darüber hinaus erhöht sich die Detailgenauigkeit – feine Nebelstrukturen, Farbübergänge und schwache Sterne werden sichtbar, ohne dass du „überbearbeiten“ musst.

Gerade in der Milchstraße, wo es viele feine Helligkeitsunterschiede gibt, kann das Stacking helfen, ein natürlicheres Ergebnis zu erzielen. Auch störende Hot Pixels und chromatische Fehler lassen sich besser kontrollieren, wenn du mit mehreren Aufnahmen arbeitest.

Zusammengefasst:

✔️ Reduziert digitales Rauschen deutlich

✔️ Erhöht Detailtiefe und Klarheit

✔️ Bessere Bildqualität trotz hoher ISO

✔️ Ermöglicht mehr Spielraum bei der Bearbeitung

✔️ Unterstützt auch schwächere Kamerasysteme

So sinnvoll Stacking auch ist – es bringt auch gewisse Anforderungen mit sich. Du musst mehrere Bilder unter gleichen Bedingungen aufnehmen, was bedeutet, dass du für einige Minuten möglichst unveränderte Aufnahmeverhältnisse brauchst. Bewegt sich z. B. der Himmel zu stark oder tritt leichtes Wackeln auf, funktioniert die Überlagerung später nicht mehr korrekt.

Zudem brauchst du etwas Einarbeitungszeit in die Software und eine gute Organisation deiner Dateien. Besonders für Einsteiger kann die Anzahl der Tools und Optionen anfangs überfordern. Dazu kommt: Je mehr Bilder du stackst, desto größer ist der Speicherbedarf und desto länger dauert die Bearbeitung – vor allem bei RAW-Dateien. Auch der Himmel darf sich nicht zu schnell bewegen, weshalb bei längeren Serien eine Nachführung (Tracking) sinnvoll ist – mehr dazu unten.

Zusammengefasst:

❌ Höherer Zeit- und Bearbeitungsaufwand

❌ Höherer Speicherbedarf

❌ Bewegte Objekte oder Lichtquellen stören das Ergebnis

❌ Grundwissen in Bildbearbeitung und Software erforderlich

❌ Tracking ist für längere Serien nahezu Pflicht

Um perfekte Ausgangsbilder zu erzeugen, solltest du deine Kamera vollständig manuell einstellen. Verwende ein stabiles Stativ, eine manuelle Belichtung und fokussiere exakt auf die Sterne. Nutze idealerweise einen Intervalltimer oder eine App, um Berührungen zu vermeiden. Mache mindestens 8–10 Aufnahmen derselben Szene mit exakt gleichen Einstellungen.

Die Milchstraße bewegt sich am Himmel, da sich die Erde dreht. Wenn du ohne Nachführung arbeitest, solltest du daher innerhalb weniger Minuten alle Aufnahmen gemacht haben, bevor sich Sterne zu stark verschieben. Für ambitionierte Projekte – etwa Serien von 20 oder mehr Bildern – ist eine Nachführung dringend zu empfehlen, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden und längere Belichtungszeiten zu ermöglichen.

Aufnahme-Empfehlungen (ohne Nachführung):

Blende: f/2.8 oder größer

ISO: 1600–6400

Belichtungszeit: 10–20 Sekunden (500er-Regel beachten)

RAW-Format verwenden

Mind. 8–10 Aufnahmen, besser 15+

Wer sich ernsthaft mit Milchstraßenfotografie und Stacking beschäftigt, wird früher oder später auf eine sogenannte Nachführung (engl. Star Tracker) zurückgreifen. Dabei handelt es sich um motorisierte Plattformen, die die Bewegung der Erde ausgleichen, indem sie die Kamera ganz langsam mitdrehen – synchron zur Rotation des Sternenhimmels. Dadurch kannst du viel längere Belichtungszeiten realisieren (z. B. 60–120 Sekunden), ohne dass die Sterne zu Strichen werden.

Tracking ist besonders dann hilfreich, wenn du:

mit niedrigerem ISO arbeiten willst,

weniger Bilder stacken willst,

mehr Details im galaktischen Zentrum einfangen möchtest.

Zu den beliebtesten Trackern gehören:

Sky-Watcher Star Adventurer

iOptron SkyTracker Pro

MoveShootMove Tracker

Benro Polaris (Smart-Tracker mit App-Steuerung)

Die Bedienung erfordert etwas Übung, aber die Ergebnisse lohnen sich – besonders in Kombination mit Stacking und moderner Bearbeitungssoftware.

Hier die bekanntesten Tools mit kurzen Beschreibungen:

| Software | Plattform | Geeignet für | Link |

|---|---|---|---|

| Sequator | Windows | Einfaches Stacking mit automatischer Himmelerkennung | ✔️ Einsteigerfreundlich |

| Starry Landscape Stacker | macOS | Landschaft + Milchstraße kombinieren | ✔️ Hohe Bildqualität |

| DeepSkyStacker | Windows | Deep Sky & Milchstraße | ✔️ Für Fortgeschrittene |

| Photoshop | Win/macOS | Manuelles Stacking per Ebenen & Median | ✔️ Maximale Kontrolle |

| Affinity Photo | Win/macOS | Gute Alternative zu Photoshop mit Stacking-Tools | ✔️ Günstige Lösung |

Öffne Sequator und lade alle RAWs oder JPEGs

Wähle „Sky Region“ manuell oder automatisch

Aktiviere „Reduce Light Pollution“

Optional: Vordergrund separat laden

Ausgabe als TIFF oder JPEG

Starte das Stacking

Importiere das Ergebnis in Lightroom oder Photoshop zur weiteren Bearbeitung

Mit Stacking kannst du auch ambitionierte Projekte umsetzen. Kombiniere z. B. gestackten Himmel mit einem separat aufgenommenen Vordergrund – z. B. beleuchtet bei Mondlicht oder mit Lichtmalerei. Erstelle Panoramen aus mehreren gestackten Bildausschnitten oder verwende Time Blending, um verschiedene Lichtstimmungen zusammenzuführen. Durch die Kombination aus Technik und Kreativität entstehen spektakuläre Astrobilder, die du sonst nur von Profis kennst.

Hier findest du dunklen Himmel und spektakuläre Motive

Für gelungene Milchstraßenaufnahmen brauchst du vor allem eines: Dunkelheit. Je weniger Lichtverschmutzung in der Umgebung vorhanden ist, desto klarer und detailreicher wird die Milchstraße sichtbar – besonders das galaktische Zentrum. In Mitteleuropa sind wirklich dunkle Orte leider selten, doch es gibt einige ausgewählte Spots in Deutschland und Europa, die sich hervorragend für Astrofotografie eignen.

✔️ Offiziell zertifizierter Dark Sky Park

✔️ Weitläufige, offene Flächen ohne Lichtverschmutzung

✔️ Infozentrum „SternenBlick“ mit Veranstaltungen

📍 Beste Spots: Vogelsang IP, Urftsee, Dreiborner Hochfläche

✔️ Biosphärenreservat mit Sternenpark-Zertifizierung

✔️ Besonders bekannt: Wasserkuppe & Schwarzes Moor

✔️ Hohe Lagen, freie Sicht und wenig Lichtsmog

✔️ Deutschlands dunkelster Nachthimmel

✔️ Weite Landschaften, kaum Bebauung

✔️ Jährliches Sternenparkfestival mit Workshops

📍 Beliebt: Gülper See, Hohennauen, Stölln

✔️ Hohe Berge, klare Sichtverhältnisse

✔️ Abgelegene Orte nahe Grenze zu Tschechien

✔️ Ideal für Landschaft + Milchstraße

✔️ Besonders geeignet bei klarer Föhnwetterlage

✔️ Gute Bedingungen in Hochlagen

✔️ Kombination aus Alpenpanorama und Sternenhimmel

✔️ Einer der besten Orte weltweit für Astrofotografie

✔️ Hochplateau Roque de los Muchachos (über 2.000 m)

✔️ Extrem klare Nächte & stabile Wetterlage

✔️ Professionelle Sternwarten in unmittelbarer Nähe

✔️ Spektakuläre Vordergründe mit Bergkulisse

✔️ Gute Bedingungen in abgelegenen Tälern

✔️ Bester Zeitraum: Juni bis August (galaktisches Zentrum hoch sichtbar)

✔️ Zahlreiche Dark Sky Reserves

✔️ Warme Sommernächte & hohe Lagen

✔️ Besonders beliebt: Gorges du Verdon

✔️ Perfekt für Kombination Milchstraße + Nordlichter

✔️ Klare, kühle Nächte und beeindruckende Natur

✔️ Lange Dunkelphasen im Spätsommer/Herbst

✔️ Europas erster offizieller Sternenpark

✔️ Über 3.000 Sonnenstunden pro Jahr

✔️ Milde Nächte, sehr geringer Lichtsmog

Die Milchstraße zu fotografieren ist weit mehr als eine technische Übung – es ist das Zusammenspiel aus Planung, Geduld und Faszination für den Nachthimmel. Mit der richtigen Vorbereitung, einem lichtstarken Weitwinkelobjektiv und manuellen Kameraeinstellungen kannst du bereits beeindruckende Ergebnisse erzielen. Wer darüber hinaus auf Techniken wie Stacking und Tracking setzt, reduziert Bildrauschen, erhöht die Schärfe und bringt feinste Details des galaktischen Zentrums zum Vorschein.

Dabei kommt es nicht nur auf Ausrüstung und Software an, sondern auch auf den Blick fürs Motiv und das Gefühl für Licht und Komposition. Die Bildbearbeitung ist der letzte kreative Schritt, der deinem Foto Tiefe und Ausdruck verleiht – vorausgesetzt, du arbeitest mit Bedacht und Gespür.

Milchstraßenfotografie ist ein spannendes Feld zwischen Technik und Naturerlebnis. Sie verlangt etwas Übung, belohnt dich aber mit Aufnahmen, die nicht nur beeindrucken, sondern auch berühren. Jeder klare Nachthimmel ist eine neue Gelegenheit – und jede Aufnahme ein Schritt weiter in eine Welt, die mit bloßem Auge kaum sichtbar ist, aber durch deine Kamera lebendig wird.

Die beste Zeit ist zwischen April und September, besonders in den Sommermonaten Juni bis August. In dieser Zeit ist das galaktische Zentrum sichtbar, was den eindrucksvollsten Teil der Milchstraße zeigt. Wichtig sind Neumondnächte und möglichst dunkle Standorte ohne Lichtverschmutzung.

Jede Kamera mit einem manuellen Modus (M) und der Möglichkeit, lange Belichtungszeiten einzustellen, ist grundsätzlich geeignet. Besonders gute Ergebnisse liefern DSLRs und spiegellose Systemkameras mit großen Sensoren (APS-C oder Vollformat). Auch moderne Smartphones mit Nachtmodus können erste Ergebnisse liefern, kommen aber nicht an die Bildqualität echter Astrofotografie heran.

Ein Weitwinkelobjektiv mit großer Blendenöffnung (z. B. f/2.8 oder größer) ist ideal. Brennweiten zwischen 14 mm und 24 mm (Vollformat) fangen besonders viel Himmel ein und ermöglichen längere Belichtungszeiten ohne Sternspuren. Auch manuelle Festbrennweiten wie das Samyang 14 mm f/2.8 sind sehr beliebt und vergleichsweise günstig.

Nutze den Live-View-Modus deiner Kamera, zoome digital auf einen hellen Stern und stelle manuell auf unendlich scharf – aber nicht blind auf die Markierung. Für mehr Präzision bieten viele Kameras eine Fokuslupe oder Fokus Peaking. Den Fokus kannst du mit Klebeband sichern, damit er sich nicht verstellt.

Verwende die sogenannte 500er-Regel: Teile 500 durch deine Brennweite (bei Vollformat). Beispiel: 500 ÷ 20 mm = 25 Sekunden maximale Belichtungszeit. Bei APS-C Kameras musst du den Cropfaktor (meist 1,5) mit einrechnen. Wenn du länger belichten willst, brauchst du einen Star Tracker.

Ein Star Tracker (z. B. Sky-Watcher Star Adventurer) ist ein motorisiertes Gerät, das die Erdrotation ausgleicht und die Kamera langsam mit dem Sternenhimmel mitführt. Dadurch kannst du längere Belichtungszeiten ohne Sternspuren nutzen – ideal für Stacking oder Deep Sky Fotografie. Für Fortgeschrittene und ambitionierte Milchstraßenfotografie ist ein Tracker eine sehr sinnvolle Erweiterung.

Immer im RAW-Format fotografieren! RAW-Dateien speichern alle Bildinformationen und ermöglichen dir maximale Kontrolle bei der Nachbearbeitung (Weißabgleich, Kontraste, Rauschreduktion etc.). JPEG ist zu stark komprimiert und bietet kaum Spielraum bei der Bearbeitung.

Je nach Kamera liegt der ideale ISO-Wert bei 1600–6400. Vollformatkameras verkraften höhere ISO-Werte besser. Wichtig: Teste deine Kamera im Vorfeld bei verschiedenen ISO-Stufen, um das Rauschverhalten besser einschätzen zu können. Generell gilt: lieber etwas heller aufnehmen und in der Bearbeitung abdunkeln, als unterbelichten.

Die gängigsten Programme sind Adobe Lightroom und Photoshop. Für Stacking empfehlen sich Sequator (Windows) und Starry Landscape Stacker (macOS). Alternativen sind Affinity Photo (einmalige Lizenz) und GIMP (kostenlos, aber weniger spezialisiert). Für gezielte Rauschreduktion ist Topaz DeNoise AI sehr effektiv.

Ja, aber nur mit Einschränkungen. Moderne Smartphones (z. B. Google Pixel, iPhones, Samsung S-Serie) haben Nachtmodi, die erstaunlich gute Ergebnisse liefern. Für bessere Kontrolle empfiehlt sich eine Pro-Kamera-App, mit der du ISO, Belichtungszeit und Fokus manuell einstellen kannst. Für beeindruckende Bilder wie mit einer Systemkamera reicht es aber meist nicht – vor allem bei Detailtiefe und Rauschverhalten. Mehr zu Milchstraße mit Smartphone fotografie.

Interessierst du dich für Milchtraße Fotografie und benötigst Unterstützung oder hast Fragen? Dann melde dich gerne über mein Kontaktformular – ich teile mein Wissen gern mit dir!

info@mehmet-erguen.com