Warum der Ort bei der Astrofotografie entscheidend ist

Wer mit Astrofotografie beginnt – oder sie ernsthaft betreiben möchte – merkt schnell: Eine gute Kamera allein reicht nicht aus. Ebenso wenig genügt es, einfach irgendwo ins Grüne zu fahren und den Nachthimmel zu fotografieren. Der Ort, an dem ein Astrofoto entsteht, hat enormen Einfluss auf die Bildqualität, die Sichtbarkeit der Sterne und die gesamte Erfahrung. Viele unterschätzen diesen Faktor – dabei ist er zentral.

Denn die Astrofotografie ist extrem abhängig von den äußeren Bedingungen. Neben technischer Vorbereitung zählen vor allem Lichtverhältnisse, Wetter, geografische Lage und sogar die Jahreszeit. All das kann man planen – und sollte man auch, wenn man statt Frustration echte Ergebnisse erzielen möchte.

Lichtverschmutzung – der größte Feind der Sterne

In Europa ist es kaum noch möglich, wirklich dunklen Himmel zu finden. Großstädte, Industrieanlagen, Straßenbeleuchtung – all das erzeugt eine sogenannte Lichtglocke, die den Nachthimmel aufhellt. Für die Kamera bedeutet das: weniger Kontrast, weniger sichtbare Sterne und oft ein gräulicher Himmel auf den Bildern.

Vorteile lichtarmer Orte:

✅ Maximale Sichtbarkeit von Milchstraße, Deep-Sky-Objekten und Sternen

✅ Höherer Bildkontrast, auch bei geringerer Belichtungszeit

✅ Deutlich geringerer Bearbeitungsaufwand in der Nachbearbeitung

Nachteile lichtverschmutzter Orte:

❌ Verwaschene Farben und wenig Kontrast im Bild

❌ Viele Deep-Sky-Objekte gar nicht sichtbar

❌ Teilweise starke Farbstiche durch künstliches Licht

Wetterbedingungen – unterschätzt, aber entscheidend

Selbst der dunkelste Ort bringt wenig, wenn das Wetter nicht mitspielt. Wolken, Nebel oder zu hohe Luftfeuchtigkeit machen viele Nächte unbrauchbar. Wer gute Astrofotografie betreiben möchte, muss Orte mit hohem Anteil klarer Nächte wählen – das ist planbar.

Vorteile klimatisch stabiler Orte:

✅ Mehr nutzbare Nächte pro Jahr

✅ Weniger Luftunruhe (besseres Seeing)

✅ Weniger Risiko, umsonst zu reisen

Nachteile wetterinstabiler Regionen:

❌ Oft spontane Planänderungen notwendig

❌ Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Wolken oder Nebel

❌ Mangelnde Planungssicherheit für längere Reisen

Geografische Lage und Höhe – unterschätzte Optimierung

Orte auf höherem Gelände, wie Gebirgsplateaus oder Vulkangebiete, haben oft nicht nur klareren Himmel, sondern auch stabilere atmosphärische Bedingungen. In der Höhe ist die Luft trockener und dünner – weniger Partikel, weniger Dunst, bessere Transparenz.

Vorteile von hochgelegenen Standorten:

✅ Weniger atmosphärische Störungen

✅ Oft oberhalb der Wolkendecke

✅ Deutlich klarerer Horizont

Nachteile von tiefer gelegenen oder urbanen Regionen:

❌ Mehr Lichtstreuung durch Partikel in der Luft

❌ Häufigere Bodennebel und Dunst

❌ Horizont durch Gelände oder Bebauung eingeschränkt

Fazit

Die Wahl des Ortes ist ein entscheidender Teil jeder erfolgreichen Astrofotografie. Wer sich im Vorfeld mit Lichtverhältnissen, Wetterstatistiken und geografischen Gegebenheiten auseinandersetzt, schafft optimale Voraussetzungen für beeindruckende Aufnahmen. Statt auf Glück zu hoffen, lohnt sich eine durchdachte Planung – denn der Nachthimmel zeigt seine volle Schönheit nur an wenigen, dafür umso wertvolleren Orten.

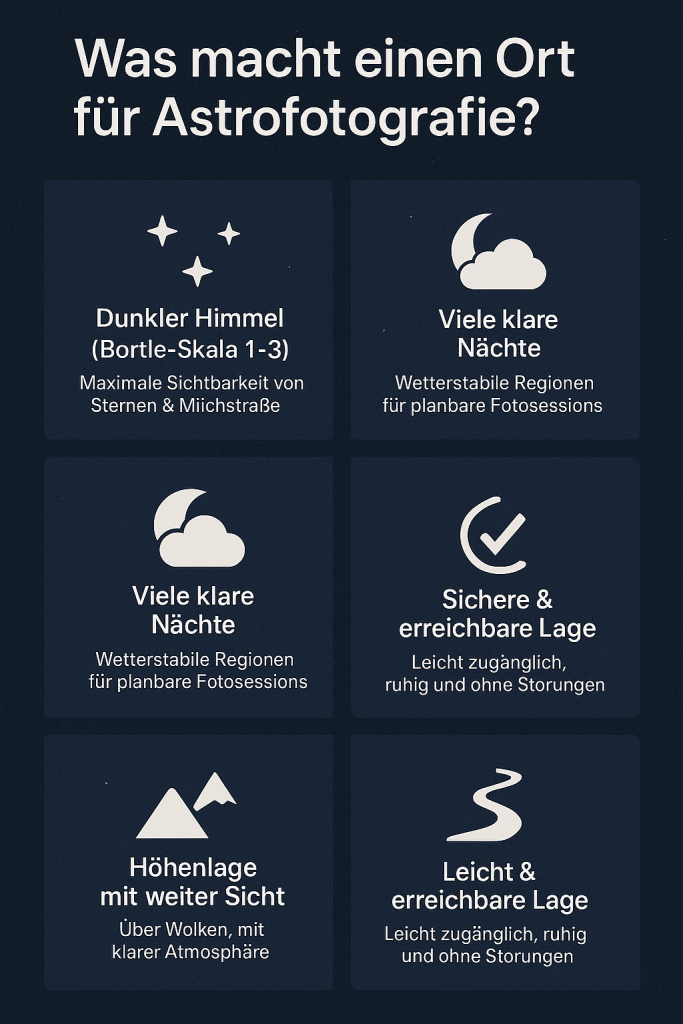

Was macht einen Ort gut für Astrofotografie?

Nicht jeder schöne Naturplatz ist automatisch ein guter Ort für Astrofotografie. Wer beeindruckende Nachtaufnahmen machen will, sollte gezielt nach Orten suchen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Diese lassen sich nicht nur mit Erfahrung, sondern auch mit digitalen Hilfsmitteln wie Lichtverschmutzungskarten, Wetterstatistiken oder Topografie-Apps analysieren.

Im Folgenden zeige ich dir die wichtigsten Faktoren, die einen Ort für Astrofotografie wirklich geeignet machen – und worauf du bei der Auswahl unbedingt achten solltest.

Dunkler Himmel – Die Bortle-Skala als Messinstrument

Ein zentrales Kriterium für Astrofotografie ist die Dunkelheit des Himmels. Die sogenannte Bortle-Skala stuft Orte in neun Klassen ein – von Stufe 1 (extrem dunkler Himmel) bis Stufe 9 (Innenstadt mit starker Lichtverschmutzung). Je niedriger die Stufe, desto mehr Sterne und Himmelsobjekte sind sichtbar – und desto besser sind die Bedingungen für Deep-Sky-Fotografie.

Vorteile eines Bortle-1–3-Gebiets:

✅ Sichtbarkeit von Tausenden Sternen mit bloßem Auge

✅ Milchstraße hell und strukturiert sichtbar

✅ Deutlich bessere Ergebnisse bei Langzeitbelichtung

Nachteile in Bortle-6–9-Gebieten:

❌ Milchstraße kaum oder gar nicht sichtbar

❌ Starke Lichtverschmutzung reduziert Kontrast und Farbdynamik

❌ Zusätzliche Bildbearbeitung notwendig, um überhaupt Details sichtbar zu machen

Lichtverschmutzung – je weniger, desto besser

Neben der Himmelsdunkelheit spielt auch die Umgebung eine große Rolle. Selbst ein abgelegener Platz kann durch nahegelegene Ortschaften oder Straßenbeleuchtung negativ beeinflusst werden. Ideale Orte liegen fernab von Städten, Industrieanlagen oder touristisch stark frequentierten Regionen.

Gute Orte liegen oft:

✅ mindestens 30–50 km von größeren Städten entfernt

✅ im Schutz von Bergen, Wäldern oder Hügeln (Sichtabschirmung)

✅ in Regionen mit regulierter Außenbeleuchtung (z. B. Dark Sky Parks)

Orte mit ungünstiger Lichtumgebung:

❌ zeigen oft Himmelsaufhellung am Horizont

❌ sind durch Fahrzeuge oder Campingplätze gestört

❌ erschweren die Langzeitbelichtung durch wechselndes Umgebungslicht

Wetterstabilität – mehr klare Nächte, mehr Chancen

Nicht zu unterschätzen ist das lokale Klima. Manche Regionen haben deutlich mehr klare Nächte im Jahr als andere. Auch Luftfeuchtigkeit, Temperaturstabilität und Nebelanfälligkeit spielen eine große Rolle – besonders bei der Deep-Sky-Fotografie mit Teleskop oder längeren Belichtungen.

Kriterien für gutes Astrofoto-Wetter:

✅ viele wolkenfreie Nächte pro Jahr

✅ geringe Luftfeuchtigkeit und Dunst

✅ stabile Temperaturen in der Nacht (wenig Turbulenzen)

Typische Wetterrisiken:

❌ Küstenregionen mit hoher Luftfeuchtigkeit

❌ Täler mit häufiger Nebelbildung

❌ unberechenbare Gebiete mit häufig wechselnden Bedingungen

Höhenlage – fotografieren über der Atmosphäre

Orte in höherer Lage bieten mehrere Vorteile: weniger Luftschichten bedeuten weniger Lichtstreuung und bessere Transparenz. Außerdem ist man in der Höhe oft über der Wolkendecke – ein klarer Pluspunkt für planbare Nächte.

Vorteile hochgelegener Plätze (z. B. Gebirge, Vulkane):

✅ dünnere Atmosphäre, bessere Sicht

✅ weniger Luftunruhe (Seeing)

✅ geringere Wahrscheinlichkeit für Bodennebel

Mögliche Einschränkungen:

❌ schwieriger Zugang / längerer Anfahrtsweg

❌ Kälte, Wind und fehlende Infrastruktur

❌ höherer Aufwand beim Transport von Ausrüstung

Erreichbarkeit & Sicherheit – oft unterschätzt

Ein fantastischer Spot bringt wenig, wenn man ihn nicht sicher und zuverlässig erreichen kann. Auch die Umgebung sollte sicher, ruhig und möglichst wenig gestört sein. Niemand möchte mitten in der Nacht von Wanderern, Fahrzeugen oder Tieren überrascht werden – oder sich unwohl fühlen.

Worauf man achten sollte:

✅ gut befahrbare Wege / Parkmöglichkeiten in der Nähe

✅ keine Sicherheitsbedenken (einsame Orte können riskant sein)

✅ ruhige Umgebung, möglichst wenig Publikumsverkehr

Was problematisch sein kann:

❌ schwieriger Auf- oder Abstieg bei Dunkelheit

❌ private Grundstücke oder Naturschutzgebiete mit Betretungsverbot

❌ Nähe zu Partylocations, Straßen oder Campingplätzen

Top 7 Orte für Astrofotografie in Europa

Europa bietet eine Vielzahl großartiger Orte für Astrofotografie – wenn man weiß, wo man suchen muss. Von den trockenen Hochebenen der Kanaren bis zu den dunklen Tälern Skandinaviens reicht das Spektrum an spektakulären Himmeln. Die folgenden sieben Orte bieten nicht nur besondere Sichtbedingungen, sondern auch eine gewisse Magie, die sie für Nachthimmel-Liebhaber unvergesslich macht.

La Palma (Kanaren, Spanien)

La Palma gilt nicht nur als eine der schönsten Inseln der Kanaren, sondern auch als eines der weltweit besten Ziele für Astrofotografie. Durch ihre isolierte Lage im Atlantik, die geringe Bevölkerungsdichte, ein einzigartiges Lichtschutzgesetz und eine Höhenlage von über 2.400 m finden sich hier Bedingungen, die mit professionellen Observatorien wie in Chile oder auf Hawaii vergleichbar sind.

Die Insel ist berühmt für ihre oft kristallklare Atmosphäre. Eine thermische Inversionsschicht sorgt häufig dafür, dass Wolken unterhalb von 1.500 m hängen bleiben, während die Gipfelregion sternenklare Nächte bietet. Auch die geringe Luftfeuchtigkeit, insbesondere in den Sommermonaten, macht die Luft extrem durchsichtig. Astrofotograf:innen können hier nicht nur die Milchstraße in voller Pracht erleben, sondern auch Deep-Sky-Objekte mit ungewöhnlicher Klarheit abbilden.

Neben dem bekannten Roque de los Muchachos gibt es zahlreiche zugängliche Orte für beeindruckende Aufnahmen. Besonders beliebt sind die Westhänge oberhalb von Tijarafe und El Paso, das Hochplateau entlang der LP-4 oder die Südhänge bei Fuencaliente. Wer flexibel ist und sich mit der Topografie auseinandersetzt, kann je nach Wind- und Wolkenlage spontan zwischen Ost- und Westseite wechseln – ein großer Vorteil der kompakten Insel.

Bortle-Skala: 1–2 in weiten Teilen der Insel

Höhenlage: Bis zu 2.400 m über dem Meeresspiegel

Besonderheiten: Astroschutzgesetz – künstliches Licht ist streng reguliert

Tipp: Am besten fotografiert man vom oberen Rand der Caldera de Taburiente oder direkt rund um das Observatorium. Wer nicht auf über 2.000 m möchte, findet auch auf halber Höhe exzellente Bedingungen – insbesondere in den Regionen El Paso und Las Tricias. Ideale Reisezeit ist von Mai bis Oktober, wenn das Wetter am stabilsten ist. Empfehlenswert ist ein 4×4-Fahrzeug, da viele Zufahrten zu den besten Spots nicht asphaltiert sind. Wer früh plant, kann sogar eine Sternführung am Observatorium buchen – sehr inspirierend und auch fotografisch lohnend.

Astrofotografie-Workshop auf La Palma

Wer La Palmas Himmel nicht nur auf eigene Faust erleben, sondern auch fotografisch intensiv nutzen möchte, kann an einem meiner Astrofotografie-Workshops auf der Insel teilnehmen. In kleinen Gruppen entdecken wir die besten Locations, beschäftigen uns mit Belichtung, Bildaufbau, Milchstraßen- und Deep-Sky-Techniken und nutzen gezielt die lokalen Wetter- und Lichtverhältnisse. Dabei bleibt viel Raum für persönliche Betreuung, Bildbesprechung und Praxisnächte an sorgfältig ausgewählten Spots.

Die Workshops sind sowohl für Einsteiger:innen als auch für Fortgeschrittene geeignet – wichtig ist nur die Lust auf Sternenlicht und Kamera.

Alle Infos, Termine und Voraussetzungen findest du HIER.

Kiruna / Abisko (Schweden)

Für alle, die einmal die Magie des Nordlichts erleben und fotografieren möchten, ist Schwedisch-Lappland – insbesondere die Region rund um Kiruna und den Abisko-Nationalpark – eine der verlässlichsten und zugleich spektakulärsten Destinationen in Europa. Nur etwa 200 km nördlich des Polarkreises gelegen, bietet das Gebiet in den Wintermonaten besonders klare Nächte, trockene Luft und eine hohe Wahrscheinlichkeit für Polarlichter.

Ein einzigartiges Phänomen macht Abisko besonders interessant: Das sogenannte „Blue Hole of Abisko“. Dabei handelt es sich um eine lokal stabile Wetterlage, die für deutlich mehr wolkenfreie Nächte sorgt als in der umliegenden Region – ein echter Vorteil für Astrofotograf:innen. In Kombination mit der nordischen Landschaft – schneebedeckte Berge, eingefrorene Seen, weitläufige Tundra – entstehen hier besonders stimmungsvolle und kontrastreiche Aufnahmen.

Auch die Infrastruktur ist gut ausgebaut: Vom kleinen Flughafen Kiruna aus ist man in etwa 1,5 Stunden in Abisko. Dort gibt es neben Lodges auch Aurora-Camps und die bekannte STF Aurora Sky Station, eine Seilbahnstation mit Beobachtungsplattform, die speziell für Nordlichtfans eingerichtet wurde.

Trotz aller Planung: Polarlichter sind ein Naturphänomen – ihre Stärke und Aktivität hängen vom Sonnenwind ab. Wer flexibel bleibt und mehrere Nächte einplant, erhöht seine Chancen deutlich.

Bortle-Skala: 2–3 in der Region Abisko

Höhenlage: ca. 500–1.200 m je nach Spot

Besonderheiten: sehr hohe Polarlichtwahrscheinlichkeit durch stabile Magnetfeldlage + „Blue Hole“-Effekt

Tipp: Die besten Ergebnisse erzielt man zwischen September und März, wobei die Monate Dezember bis Februar für besonders schneereiche und klare Bedingungen sorgen – ideal für Kompositionen mit Vordergrund. Ein Stativ mit Spikes ist hilfreich, ebenso ein Ersatzakku – bei Temperaturen bis –30 °C entladen sich Akkus extrem schnell. Wer mobil ist, kann auch entlang der E10 Richtung Riksgränsen fahren – dort eröffnen sich abseits der Hauptspots viele ruhige und fotografisch spannende Orte.

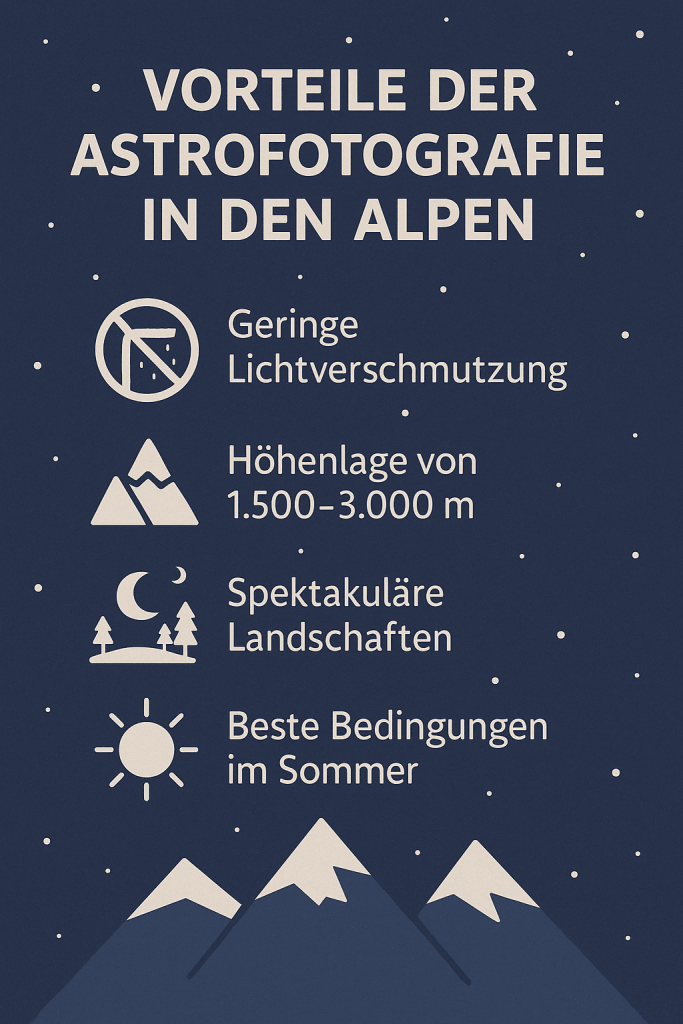

Dolomiten (Italien, Alpenregion)

Die Dolomiten bieten eine beeindruckende Kombination aus alpiner Dramatik, klarer Bergluft und dunklen Himmeln – ideal für Astrofotografie. Besonders reizvoll ist hier das Zusammenspiel aus gewaltigen Kalksteinformationen und dem nächtlichen Sternenhimmel. Wer die Milchstraße über markanten Gipfeln wie den Drei Zinnen, der Seceda oder der Geislergruppe fotografieren möchte, findet in dieser Region einige der fotogensten Landschaften Europas – nicht nur bei Tag, sondern vor allem bei Nacht.

Durch die Höhenlage und die oft geringe Besiedlung in den höheren Lagen bieten viele Teile der Dolomiten eine vergleichsweise geringe Lichtverschmutzung. Besonders gut eignen sich Gebiete rund um den Naturpark Fanes-Sennes-Prags, das Grödner Tal, den Passo Giau, oder die Gegend um den Lago di Braies. Wichtig: Da viele Locations nur über Bergpässe erreichbar sind, ist eine gute Wetterplanung essenziell.

Ein weiterer Vorteil: Die Dolomiten sind bestens erschlossen – auch höhergelegene Spots sind über Zufahrtsstraßen, Bergbahnen oder moderate Wanderwege gut erreichbar. Wer eine Hüttenübernachtung in Betracht zieht, kann an besonders abgelegenen Orten völlig ungestört fotografieren. In manchen Regionen, etwa rund um Cortina d’Ampezzo, sollte man jedoch mit leichtem Lichtsmog vom Tal rechnen – weiter oben ist dieser aber kaum ein Problem.

Bortle-Skala: 3–4 (lokal sogar 2, abhängig von Talnähe)

Höhenlage: 1.500–3.000 m je nach Standort

Besonderheiten: Beeindruckende Felslandschaften als Vordergrundmotive – ideal für Panorama- und Kompositionsaufnahmen

Tipp: Die Monate Juni bis September eignen sich am besten, da viele Bergstraßen und Hütten nur im Sommer geöffnet sind. Wer auf den Milchstraßenkern zielt, plant am besten zwischen Ende Juni und Anfang August – dann steht er spät in der Nacht perfekt über vielen ikonischen Gipfeln. Wichtig: Viele Spots liegen in Naturparks mit Zugangsbeschränkungen – Informiere dich vorher über Parkzeiten, Fahrverbote (z. B. am Pragser Wildsee) oder mögliche Nachtfahrverbote. Eine gute App zur Himmelsplanung wie PhotoPills ist hier fast Pflicht.

(Foto: Delil Geyik)

Der Parc National des Cévennes ist ein echter Geheimtipp für Astrofotografie – obwohl er zu den offiziell anerkannten „International Dark Sky Reserves“ zählt, ist er außerhalb Frankreichs vergleichsweise wenig bekannt. Das Gebiet liegt im Süden des Landes, etwa zwischen Clermont-Ferrand und Montpellier, und umfasst weite, dünn besiedelte Hochebenen, tiefe Schluchten und sanfte Bergzüge. Vor allem nachts entfaltet die Landschaft ihre volle Magie – mit einem Himmel, der an vielen Stellen nahezu frei von künstlicher Lichtverschmutzung ist.

Der Nationalpark wurde 2018 als erstes Gebiet in Frankreich mit dem Label „Réserve Internationale de Ciel Étoilé“ ausgezeichnet – dank strenger Lichtschutzrichtlinien und umfassender Maßnahmen zur Bewahrung der natürlichen Dunkelheit. In vielen kleinen Gemeinden wird Außenbeleuchtung nachts ganz abgeschaltet, was optimale Bedingungen für die Fotografie bietet. Die Kombination aus geringer Bevölkerungsdichte, relativ hoher Lage und kontinentalklimatischem Einfluss sorgt für eine große Zahl klarer Nächte, besonders im Spätsommer und Frühherbst.

Empfehlenswerte Fotospots finden sich z. B. auf dem Causse Méjean, einem weitläufigen Karstplateau mit 360°-Horizont, oder in der Region rund um den Mont Aigoual, der mit über 1.500 m einer der höchsten Punkte des Parks ist. Auch die weniger bekannten Hochebenen um Florac oder Ventalon-en-Cévennes bieten herausragende Sichtbedingungen – und nahezu völlige Einsamkeit.

Bortle-Skala: 2–3 in weiten Teilen des Nationalparks

Höhenlage: 800–1.600 m

Besonderheiten: Offizielles „Dark Sky Reserve“, wenig Infrastruktur, abgeschaltete Ortsbeleuchtung in der Nacht

Tipp: Die besten Bedingungen herrschen von August bis Oktober, wenn die Nächte wieder länger werden und das Wetter meist stabil bleibt. Eine Übernachtung in einer der Astro-Lodges oder rustikalen Hütten im Park bietet die Möglichkeit, das gesamte Setup direkt vor Ort aufzubauen. Wer mobil unterwegs ist, kann sich auf den Hochplateaus frei positionieren – aber bitte stets lokale Vorschriften beachten, da einige Flächen ökologisch sensibel sind. Für Panoramaaufnahmen und weite Himmelsausschnitte sind besonders die Causse-Regionen ideal – weit und absolut störungsfrei.

Teneriffa – Teide Nationalpark

Teneriffa ist nicht nur die größte Insel der Kanaren, sondern auch einer der eindrucksvollsten Orte Europas für Astrofotografie. Das liegt vor allem an der einzigartigen Geografie des Teide-Nationalparks: Der über 3.700 m hohe Vulkan Teide ragt majestätisch aus einem weitläufigen Hochplateau empor, das sich auf etwa 2.000 m Höhe erstreckt. Hier findet man nicht nur eine karge, fast mondähnliche Landschaft, sondern auch eine Atmosphäre, die sich durch extreme Klarheit und Trockenheit auszeichnet.

Der Nationalpark liegt oberhalb der typischen Passatwolken, was bedeutet: Während an den Küsten oft Wolken hängen, herrschen auf dem Hochplateau meist perfekte Bedingungen. Die geringe Lichtverschmutzung (insbesondere abseits von La Orotava oder Los Cristianos) und der Blick über den Wolken machen die Gegend zu einem echten Hotspot für Milchstraßenfotografie. Besonders zwischen Frühling und Herbst zeigt sich der Himmel in spektakulärer Qualität – mit hohen Kontrasten und tiefem Sternenfeld.

Fotografisch spannend sind u. a. die Roques de García, der Bereich rund um den Parador-Hotelparkplatz, oder abgelegenere Gegenden entlang der TF-21 und TF-38, wo man teils völlig allein unter dem Nachthimmel steht. Die vulkanischen Felsformationen bieten beeindruckende Kompositionsmöglichkeiten – besonders im Zusammenspiel mit der Milchstraße.

Bortle-Skala: 1–2 im Hochplateau des Teide

Höhenlage: ca. 2.000–3.500 m

Besonderheiten: Über den Wolken, stabile Luft, trockene Bedingungen – ideal für Nachtfotografie

Tipp: Die beste Zeit für Astrofotografie auf Teneriffa ist von März bis Oktober, wobei besonders Mai bis Juli hervorragende Sichtverhältnisse bieten. Achte auf die Mondphasen, da der Park extrem hell reflektieren kann. Tagsüber empfiehlt sich ein Besuch des Observatoriums auf dem Izaña-Plateau – dort bekommt man einen faszinierenden Einblick in die professionelle Astronomie.

Astrofotografie-Workshop auf Teneriffa

Wenn du Teneriffa unter Anleitung und mit Gleichgesinnten erleben möchtest, begleite mich auf eine meiner Astrofotografie-Reisen zum Teide-Nationalpark. Wir erkunden gemeinsam die besten Spots auf dem Hochplateau, widmen uns intensiv der Milchstraßenkomposition, nutzen Panorama- und Tele-Techniken und gehen auf Deep-Sky-Aufnahmen ein – mit Fokus auf kreativen Bildaufbau und Technik.

Die Workshops sind bewusst klein gehalten, damit genug Raum für individuelles Feedback, Bildbesprechung und Praxis bleibt. Du brauchst keine Profi-Ausrüstung – auch mit moderater Technik entstehen hier großartige Ergebnisse.

Mehr Infos, Termine und Buchungsmöglichkeiten findest du HIER.

Alentejo (Portugal)

Die Region Alentejo im Süden Portugals ist ein echter Geheimtipp für Astrofotografie in Europa – besonders für all jene, die weite Horizonte, absolute Ruhe und einen Himmel suchen, der noch frei von Lichtverschmutzung ist. Zwischen Évora, Monsaraz und dem Guadiana-Fluss erstreckt sich eine dünn besiedelte Landschaft mit sanften Hügeln, Olivenhainen und historischen Dörfern. Nachts verwandelt sich das Gebiet in ein Paradies für Sternenbeobachter – mit einem Bortle-Wert von teils unter 2.

Ein herausragender Bereich ist das Dark Sky Alqueva Reserve, das erste offiziell anerkannte „Starlight Tourism Destination“ der Welt. Hier arbeiten Gemeinden, Hotels und sogar landwirtschaftliche Betriebe aktiv daran, die Lichtverschmutzung niedrig zu halten. Das Ergebnis ist ein Himmel, wie man ihn in Europa nur noch sehr selten findet: mit einer gut sichtbaren Milchstraße, strukturreichem Sternenhimmel und idealen Bedingungen für Langzeitbelichtungen.

Fotografisch interessant sind u. a. die Umgebung von Monsaraz, die Hochebenen bei Mourão, die Ufer des Alqueva-Stausees und abgelegene Landstraßen zwischen kleinen Dörfern. Die Region ist trocken, ruhig und klimatisch stabil – insbesondere in den Monaten zwischen April und Oktober. Durch die Nähe zu Spanien und die gute Erreichbarkeit von Lissabon ist sie auch logistisch einfach zu bereisen.

Bortle-Skala: 2–3 im Dark Sky Gebiet, teils sogar 1

Höhenlage: 200–600 m, weite Ebenen

Besonderheiten: Offizielles „Dark Sky Reserve“, kaum Tourismus, beste Bedingungen für Deep-Sky und Weitwinkel

Julian Alps (Slowenien – Geheimtipp!)

Die Julischen Alpen in Slowenien sind einer der am meisten unterschätzten Orte für Astrofotografie in Europa. Während das benachbarte Österreich und Italien bekannter sind, bietet Slowenien eine ebenso spektakuläre Bergwelt – nur deutlich ruhiger, günstiger und stellenweise sogar dunkler. Besonders die Region rund um den Triglav-Nationalpark und den Bohinj-See ist fotografisch extrem reizvoll: dramatische Gipfel, spiegelnde Seen, freie Bergrücken – und ein Himmel, der bei klarer Nacht absolut überzeugen kann.

In den höhergelegenen Tälern und auf den Almen liegt die Lichtverschmutzung oft auf einem erstaunlich niedrigen Niveau. Besonders nördlich von Kobarid, südlich des Triglav-Massivs oder entlang der Panoramastraßen bei Bovec lassen sich exzellente Bedingungen finden. Viele Plätze erreichen Bortle-Werte von 3 oder sogar besser, besonders dort, wo umliegende Bergketten das Streulicht aus den Tälern abschirmen.

Ein weiterer Vorteil: Die Infrastruktur ist gut, aber nicht überlaufen. Berghütten, Wanderwege und kleinere Zufahrtsstraßen führen zu idealen Spots – allerdings sollte man sich auf alpine Bedingungen vorbereiten. Abgelegene Orte wie der Mangart-Sattel oder das Pokljuka-Plateau bieten hervorragende Aussichtspunkte mit freiem Horizont, meist sogar ohne andere Menschen.

Bortle-Skala: 3 (teilweise 2)

Höhenlage: 800–2.000 m

Besonderheiten: Alpenlandschaft mit dunklem Himmel, relativ unbekannt, sehr ruhig – ideal für konzentriertes Fotografieren

Tipp: Die beste Reisezeit ist von Juli bis September, wenn die Bergstraßen offen und die Nächte angenehm kühl, aber stabil sind. Besonders schöne Kompositionen ergeben sich, wenn die Milchstraße über den Gipfeln des Triglav-Massivs oder spiegelnd im Bohinj-See steht. Für abgelegenere Spots unbedingt Stirnlampe, Thermokleidung und Offline-Karten mitnehmen – Handyempfang gibt es nicht überall. Ein weiterer Bonus: In Slowenien darf man vielerorts legal frei fotografieren, solange man sich respektvoll gegenüber Natur und Tierwelt verhält.

No-Go-Zonen: Warum manche Orte ungeeignet sind, auch wenn sie schön wirken

Viele Orte in Europa sehen auf den ersten Blick perfekt aus für Astrofotografie: dramatische Landschaft, weite Ebenen, Berge oder Seen. Doch was tagsüber traumhaft wirkt, entpuppt sich nachts oft als große Enttäuschung. Das liegt daran, dass gute Astrofotografie weit mehr braucht als eine schöne Kulisse – nämlich Bedingungen, die sich nachts bewähren: Dunkelheit, Ruhe, klare Sichtverhältnisse, Sicherheit und Störungsfreiheit.

Gerade Anfänger:innen oder Reisende, die spontan fotografieren möchten, unterschätzen häufig die unsichtbaren Faktoren. Hier sind die häufigsten Gründe, warum scheinbar geeignete Orte sich für Astrofotografie nicht eignen – oder nur mit Einschränkungen.

Störende Städte in der Nähe

Ein häufiger Fehler ist die Wahl von Spots in unmittelbarer Nähe zu Städten oder Dörfern – auch wenn diese selbst klein sind. Schon ein einziges Dorf kann mit Straßenlaternen, Werbetafeln oder Hausbeleuchtung einen sichtbaren Lichtkegel erzeugen, der den Kontrast des Himmels stark verringert.

-

Typisches Beispiel: Berghütten oder Aussichtspunkte mit Blick ins Tal – perfekt für Landschaft, aber nachts durch Lichtglocke untauglich

-

Risiko: Himmelsaufhellung am Horizont, starke Farbverfälschung durch Natriumdampf oder LED-Licht

-

Besser: Orte wählen, die in Richtung abgewandter Himmelshälfte fotografiert werden können, oder Bergrücken als Lichtschutz nutzen

Schlechte Infrastruktur

Einige Orte sind zwar landschaftlich spektakulär, aber extrem schwer zugänglich – besonders bei Nacht. Schlechte Straßen, fehlende Parkmöglichkeiten, keine Notfallversorgung oder Funknetz können nicht nur frustrierend, sondern auch gefährlich werden. Was tagsüber noch erreichbar wirkt, kann bei Dunkelheit problematisch sein.

-

Typisches Beispiel: Gebirgsstraßen ohne Leitplanken oder abgelegene Strandzufahrten

-

Risiko: Umkehr bei Dunkelheit, kein Rückzugsort bei Wetterumschwung, Gefahr durch Tiere oder Absturz

-

Besser: Orte vorher bei Tageslicht erkunden und in der Nähe von Notausstiegen oder Parkbuchten planen

Häufige Bewölkung trotz schöner Natur

Ein Ort kann geologisch und fotografisch attraktiv sein – wenn er aber regelmäßig von Nebel, Dunst oder Wolken betroffen ist, bringt das für Astrofotografie wenig. Gerade in Küstenregionen oder Flusstälern ist das Risiko hoch, dass sich spätabends plötzlich Dunstschichten bilden.

-

Typisches Beispiel: Seen in Tälern, Fjorde, feuchte Waldgebiete

-

Risiko: Verlust von Details, gestreutes Licht durch feuchte Luft, Kontrastarmut

-

Besser: Höhenlagen, Plateaus oder Gebiete mit hoher Klarwetterstatistik wählen

Touristenmassen = Störquellen

Einige bekannte Fotospots (z. B. Aussichtspunkte, Nationalparks, Küstenorte) sind zwar optisch eindrucksvoll, aber abends und nachts stark besucht – von Spaziergängern, Autofahrern oder gar Partygruppen. Das kann zu Lichtstörungen, Lärm oder unerwünschten Bewegungen im Bild führen.

-

Typisches Beispiel: Beliebte Instagram-Hotspots oder Küstenpromenaden

-

Risiko: Taschenlampen im Bild, ungewollte Personen auf Langzeitbelichtungen, reduzierte Konzentration

-

Besser: Spot 500–1.000 m entfernt vom Hauptzugangspunkt wählen oder zu ungewöhnlichen Zeiten fotografieren (z. B. unter der Woche, spät nach Mitternacht)

Fazit:

Nicht jeder schöne Ort ist auch nachts fototauglich. Astrofotografie lebt von sorgfältiger Vorbereitung, kritischer Ortswahl und realistischer Einschätzung der Bedingungen. Wer das berücksichtigt, erspart sich viel Frust – und wird mit authentischen, klaren Himmelsaufnahmen belohnt.

Wie du den richtigen Zeitpunkt & Ort kombinierst

Ein geeigneter Ort allein reicht nicht aus – genauso wenig wie ein guter Zeitpunkt. Astrofotografie funktioniert nur dann richtig gut, wenn Ort und Zeit optimal aufeinander abgestimmt sind. Dabei spielen mehrere Faktoren zusammen: geografische Lage, Lichtverhältnisse, astronomische Ereignisse, Wetterbedingungen und Mondphasen. Wer diese Komponenten bewusst kombiniert, maximiert seine Chancen auf eindrucksvolle Aufnahmen.

Planungstools – die digitalen Helfer für Astrofotograf:innen

Moderne Apps und Karten ermöglichen heute eine exakte Planung – selbst für Wochen oder Monate im Voraus. Drei Tools sind besonders empfehlenswert:

-

PhotoPills: Der Klassiker unter den Planungs-Apps. Zeigt Position und Verlauf der Milchstraße, Sonnen- und Mondverlauf, Blaue Stunde, Azimut, Sichtachsen und mehr. Unverzichtbar für präzise Kompositionen.

-

Clear Outside: Kostenloses Wettertool mit Fokus auf astronomisch relevanten Daten wie Bewölkung, Seeing, Transparenz und Feuchtigkeit.

-

Light Pollution Map: Interaktive Karte mit aktuellen Werten zur Lichtverschmutzung (Bortle-Zonen), ideal zur Standortauswahl. Zeigt auch Satellitenbilder und Dunstlagen.

Tipp: Nutze mehrere Tools parallel, um ein vollständiges Bild zu bekommen – besonders bei wechselhaftem Wetter oder in Gebirgsregionen.

Jahreszeit & Milchstraße – der richtige Moment für das „Wow“-Foto

Die Milchstraße ist nicht immer gleich sichtbar – vor allem der Kernbereich, der besonders fotogen ist, steht nur in bestimmten Monaten am Himmel.

-

Beste Zeit in Europa: Mitte März bis Mitte Oktober

-

Beste Sichtbarkeit: Mai bis August, spät nachts bis früh morgens

-

Ausrichtung: In Frühling und Herbst eher horizontal (Ost–West), im Sommer fast senkrecht (ideal für Kompositionen mit Vordergrund)

In den Wintermonaten ist der Milchstraßenkern in Europa nicht sichtbar – dann bieten sich z. B. Sternfelder, Konstellationen, Deep-Sky-Objekte oder Polarlichter (weiter nördlich) als Motive an.

Wetter- und Mondphasen – entscheidend für Bildqualität

Auch bei perfektem Ort und guter Milchstraßenzeit kann ein einziger Fehler alles zunichtemachen: falsches Wetter oder ein zu heller Mond.

Wetter beachten:

-

Ideale Bedingungen sind klare, trockene Nächte mit wenig Wind

-

In den Bergen: auf Inversionswetterlagen achten (Wolken unter dir statt über dir)

-

Luftfeuchtigkeit < 60 %, Seeing-Index möglichst gut (bei Deep-Sky-Fotografie)

Mondphasen beachten:

-

Neumond ± 3 Tage ist optimal für Milchstraße und Deep-Sky

-

Halbmond (zunehmend oder abnehmend) kann gezielt für Landschaftsbeleuchtung genutzt werden

-

Vollmondnächte meiden, es sei denn, du fotografierst gezielt den Mond oder mit Vordergrundausleuchtung

Tipp: Notiere dir in einem kleinen Kalender oder mit einer App die kombinierten Zeitfenster, bei denen Ort, Mond, Milchstraße und Wetter zusammenpassen – so kannst du spontane Chancen besser nutzen.

Fazit:

Gute Astrofotografie ist das Ergebnis kluger Planung – nicht von Zufall. Wer weiß, wann und wo sich bestimmte Motive am besten zeigen, kann seine Zeit viel effizienter nutzen und wird deutlich bessere Bilder mit nach Hause bringen. Schon ein paar Minuten gezielte Vorbereitung können den Unterschied zwischen „nett“ und „unvergesslich“ bedeuten.

Praxistipp: So erkundest du einen Ort vor deiner Reise

Die eigentliche Astrofotografie beginnt nicht erst in der Nacht – sondern oft Wochen davor, am Schreibtisch. Wer einen neuen Spot zum ersten Mal besucht, kann durch gezielte Vorbereitung nicht nur bessere Bilder machen, sondern auch Frust, unnötige Wege und potenziell gefährliche Situationen vermeiden. Besonders bei entlegenen oder unbekannten Zielen lohnt es sich, Zeit in die Recherche zu investieren.

Dank digitaler Tools und Erfahrungsberichten lässt sich heute sehr genau einschätzen, ob ein Ort astrofotografisch geeignet ist – und ob sich der Aufwand lohnt.

1. Google Earth & Street View – Perspektive & Gelände vorab prüfen

Mit Google Earth oder dem 3D-Modus in Google Maps kannst du dir schon im Vorfeld ein gutes Bild vom Gelände machen. Du siehst Höhenlagen, mögliche Horizontöffnungen, Vegetation und Zufahrtswege. Gerade für Kompositionen mit Milchstraße oder Sternen über Bergen, Felsen oder Gebäuden ist das hilfreich – du kannst sogar den exakten Standort und Blickwinkel vorab festlegen.

-

Street View hilft zusätzlich: Gibt es Lichtquellen? Wie sieht der Spot bei Tageslicht aus?

-

Tipp: Nutze auch den Höhenmesser und Schattenwurf in PhotoPills oder Google Earth zur Sonnen-/Mond-/Milchstraßenplanung.

2. Erfahrungsberichte & Astro-Foren – von der Praxis lernen

Online-Communities bieten geballtes Wissen aus erster Hand. Besonders hilfreich sind Astro-Foren, Facebook-Gruppen, Reddit (z. B. r/Astrophotography) oder spezielle Plattformen wie AstroBin oder CloudyNights.

-

Dort findest du reale Bilder von Spots, oft mit exif-Daten, Kamera-Setups und Zeitangaben.

-

Lies Erfahrungsberichte zu Wetter, Zugang, Sicherheit oder lokalen Besonderheiten.

-

Achte auf regionale Gruppen oder Fotoclubs – sie kennen oft die besten versteckten Spots.

3. Sicherheitslage & Regeln – was ist erlaubt, was nicht?

In vielen Regionen gelten Nutzungsbeschränkungen, die nachts relevant werden – z. B. Zufahrtsverbote in Naturparks, eingeschränkter Zugang zu Privatwegen oder strenges Campierverbot. Auch Wildtiere, Jagdsaison oder fehlende Mobilfunkabdeckung können zum Problem werden, wenn man unvorbereitet ist.

Checkliste zur Absicherung:

-

Ist der Zugang nachts erlaubt? (z. B. in Nationalparks)

-

Ist Campen/Parken erlaubt oder geduldet?

-

Wie ist die mobile Erreichbarkeit vor Ort? (Offline-Karten mitnehmen)

-

Wie weit ist der nächste Notfallkontakt / Krankenhaus / Ort mit Licht?

-

Gibt es Tier- oder Jagdzeiten, auf die man achten sollte?

Tipp: Besonders hilfreich sind hier Webseiten regionaler Behörden, Tourismusbüros oder Wanderportale. Auch Apps wie Komoot, Park4Night oder Gaia GPS geben wertvolle Infos zur Zugänglichkeit und Infrastruktur.

Fazit:

Je besser du einen Spot im Vorfeld analysierst, desto stressfreier und erfolgreicher wird deine Astrofotografie-Nacht. Du weißt nicht nur, wo du fotografierst – sondern auch wie, wann und unter welchen Bedingungen. Das spart Zeit, Energie und sorgt für bessere Bilder – vor allem an neuen Orten, bei begrenztem Zeitfenster oder auf Reisen.

Fazit: Qualität über Zufall – Plane deine Astrofotografie bewusst

Astrofotografie lebt von Magie – aber nicht vom Zufall. Wer beeindruckende Bilder vom Sternenhimmel, der Milchstraße oder gar Deep-Sky-Objekten machen möchte, braucht mehr als nur eine gute Kamera. Standortwahl, Zeitplanung, Vorbereitung und Wissen sind entscheidend, um die wirklich besonderen Aufnahmen zu realisieren.

Die besten Ergebnisse entstehen dort, wo Dunkelheit, Klarheit und Komposition zusammentreffen – und wo du als Fotograf:in nicht raten, sondern bewusst gestalten kannst. Viele der im Beitrag vorgestellten Orte zeigen, was möglich ist, wenn alle Bedingungen stimmen. Und mit etwas Planung kannst du sie dir zunutze machen – ob allein, mit Gleichgesinnten oder in professionell geführten Workshops.

Möchtest du das einmal live erleben?

Wenn du die Theorie in die Praxis bringen willst, begleite mich gerne auf eine meiner Astrofotografie-Reisen und Workshops. Vor Ort zeige ich dir nicht nur die besten Spots, sondern unterstütze dich dabei, deinen eigenen Stil zu entwickeln, Technik sicher zu beherrschen und deine Bildsprache unter dem Sternenhimmel weiterzuentwickeln.

Alle aktuellen Termine und Reiseziele findest du auf der [Workshop-Übersichtsseite – Link einfügen]

Häufige Fragen (FAQ)

Was ist die Bortle-Skala und warum ist sie wichtig?

Die Bortle-Skala klassifiziert die Dunkelheit des Nachthimmels in 9 Stufen. Je niedriger der Wert (z. B. Bortle 1–2), desto dunkler und klarer der Himmel – ideal für Astrofotografie.

Wie plane ich die Milchstraße für mein Foto?

Mit Apps wie PhotoPills kannst du Position, Uhrzeit und Himmelsrichtung der Milchstraße genau vorab bestimmen. Wichtig: Den Kern siehst du in Europa nur von März bis Oktober – am besten bei Neumond.

Wie finde ich dunkle Orte in meiner Nähe?

Die interaktive Light Pollution Map zeigt dir auf Basis von Satellitendaten die Dunkelheit der Regionen weltweit. Suche nach Bereichen mit Bortle-Werten unter 4 – ideal sind 1–2.

Welches Equipment brauche ich für Astrofotografie?

Ein stabiles Stativ, eine DSLR oder spiegellose Kamera mit manuellen Einstellungen, ein Weitwinkelobjektiv mit großer Blende (z. B. f/2.8) und idealerweise ein Fernauslöser. Für Deep-Sky: Nachführung + Teleskop.

Was mache ich, wenn das Wetter nicht mitspielt?

Plane flexibel – checke Wettermodelle wie Clear Outside, Windy oder Meteoblue. Manchmal helfen spontane Standortwechsel oder Höhenunterschiede. Bei längeren Reisen lohnt es sich, 2–3 Nächte als Puffer einzuplanen.

Wie vermeide ich Lichtverschmutzung auf Fotos?

Wähle abgelegene Orte, fotografiere nicht in Richtung Städte, und vermeide Nächte mit hoher Luftfeuchtigkeit. Achte auch auf Streulicht durch Straßen, Autos oder Camper.

Nützliche Links & Tools

Planung & Karten:

-

Light Pollution Map – Weltweite Karte der Lichtverschmutzung

-

Clear Outside – Astronomisches Wetter auf Stundenbasis

-

PhotoPills – Planung von Milchstraße, Komposition & mehr

-

Windy – Detaillierte Wettervisualisierung

-

Stellarium Web – Interaktiver Nachthimmel, Sternbilder & Deep-Sky

Ausrüstung & Praxiswissen:

-

AstroBin – Deep-Sky-Bilder mit Equipmentinfos

-

Lonely Speck – Tutorials & Ausrüstung für Milchstraßenfotografie

-

Cloudy Nights Forum – Internationale Astro-Community

Workshop & Reiseinfo:

-

Astro Foto Reisen – Infos zu meinen aktuellen Astrofotografie-Reisen und Terminen

-

Dark Sky Parks Europa – Offizielle Dark-Sky-Gebiete weltweit