Was ist der Große Wagen?

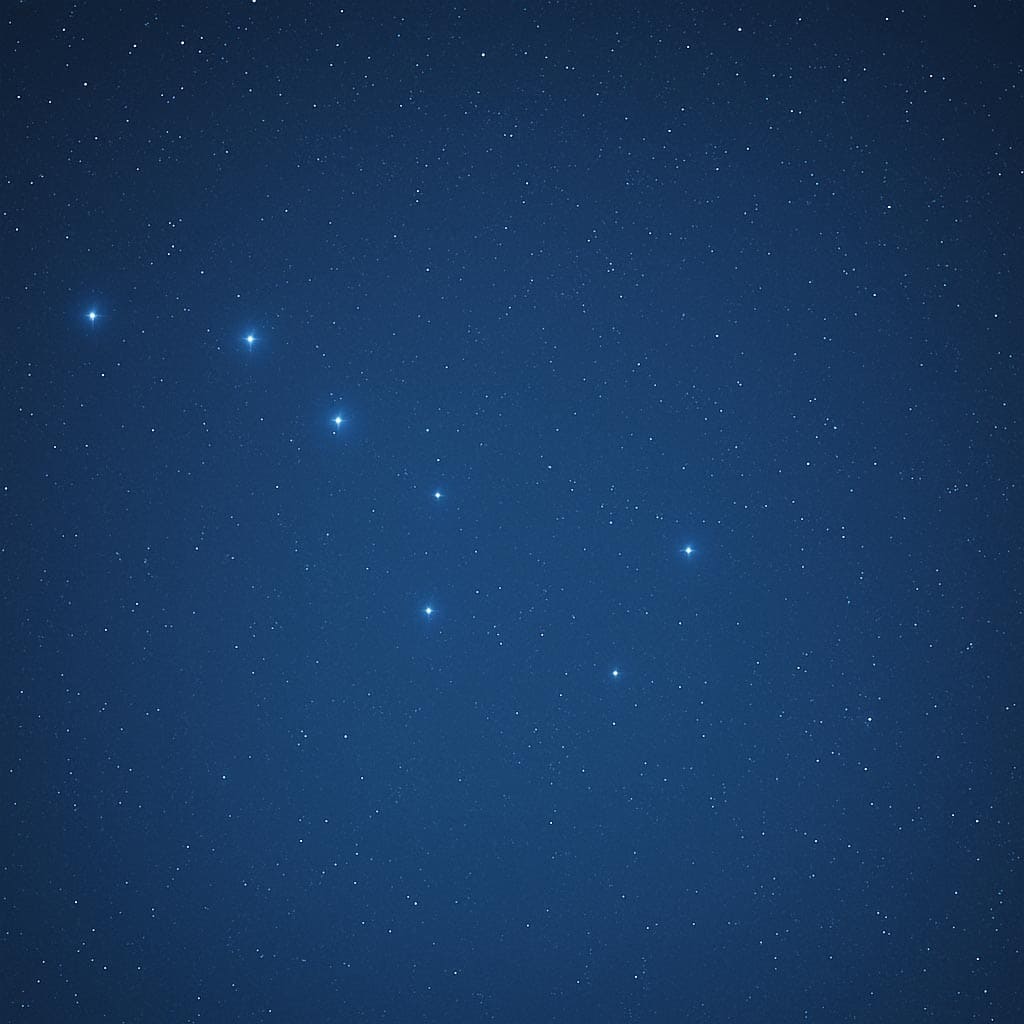

Der Große Wagen ist eine der bekanntesten Sternkonstellationen am nördlichen Nachthimmel. Sie besteht aus sieben hellen Sternen, deren Anordnung an einen Wagen mit Deichsel erinnert. Diese markante Form sorgt dafür, dass der Große Wagen selbst von astronomischen Laien leicht zu erkennen ist.

Trotz seiner Bekanntheit handelt es sich beim Großen Wagen nicht um ein offizielles Sternbild, sondern um einen sogenannten Asterismus – also eine auffällige Teilstruktur innerhalb eines größeren Sternbilds.

Herkunft des Namens

Die Bezeichnung „Großer Wagen“ hat sich im deutschen Sprachraum etabliert. Der Name geht vermutlich auf das Aussehen der Sternenformation zurück, die an einen vierrädrigen Wagen oder eine Schubkarre erinnert. In anderen Ländern und Kulturen ist diese Gruppe unter ganz unterschiedlichen Namen bekannt. In Nordamerika etwa spricht man vom „Big Dipper“ (großer Schöpflöffel), während in der Antike häufig eine Bärenform erkannt wurde.

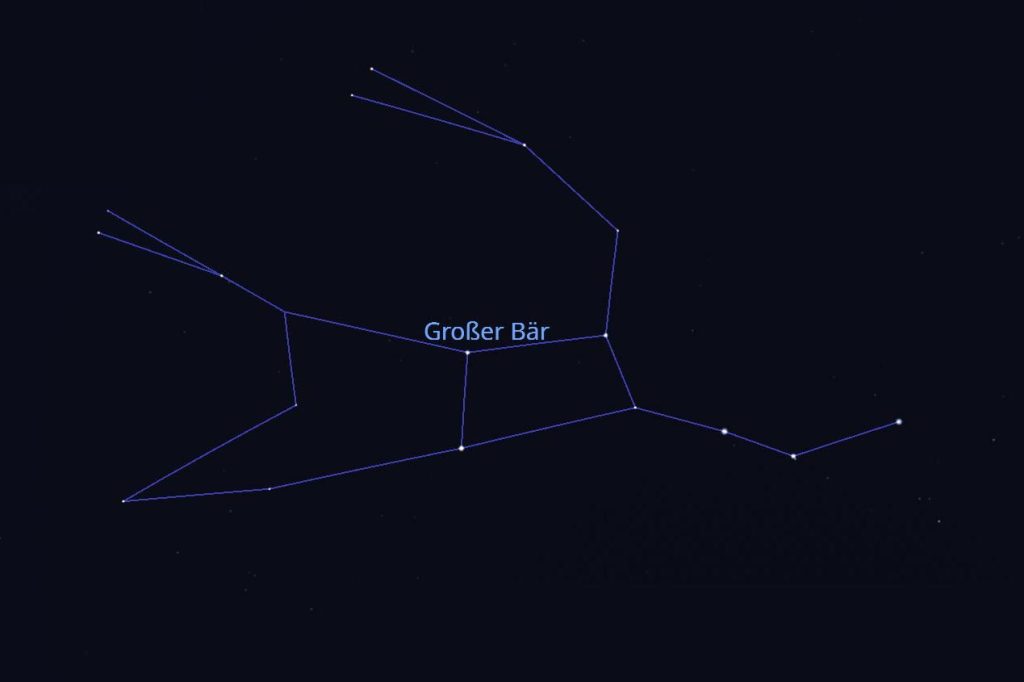

Abgrenzung zum Sternbild Großer Bär

Der Große Wagen ist kein eigenständiges Sternbild, sondern ein Teil des offiziellen Sternbilds Großer Bär (Ursa Major). Er bildet dort den hinteren Teil und den Schwanz des Bären. Das gesamte Sternbild umfasst noch viele weitere, weniger auffällige Sterne.

Astronomisch gesehen gehört nur das Sternbild Großer Bär zu den von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) anerkannten 88 offiziellen Sternbildern. Der Große Wagen hingegen ist ein populärer Orientierungspunkt am Himmel, hat aber keinen offiziellen Status.

Wo und wann kann man den Großen Wagen sehen?

Der Große Wagen ist eines der am leichtesten auffindbaren Sternenmuster am Himmel der Nordhalbkugel. Aufgrund seiner Helligkeit und markanten Form eignet er sich hervorragend zur Orientierung – sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Sternengucker.

Beste Beobachtungszeiten im Jahresverlauf

Grundsätzlich ist der Große Wagen das ganze Jahr über sichtbar, allerdings ändert sich seine Position im Laufe der Jahreszeiten.

-

Im Frühling steht er hoch am Nordosthimmel, fast direkt über uns.

-

Im Sommer neigt sich die Deichsel nach oben, während die Schale nach unten zeigt.

-

Im Herbst sinkt der Wagen in Richtung Nordwesten.

-

Im Winter ist er tief im Nordosten zu sehen und steigt über die Nacht langsam höher.

Dank dieser Drehbewegung lässt sich im Jahresverlauf gut beobachten, wie der Himmel „rotiert“.

Warum der Große Wagen in unseren Breiten niemals untergeht

In Mitteleuropa ist der Große Wagen zirkumpolar – das bedeutet, er befindet sich in einem Himmelsbereich, der niemals unter den Horizont sinkt.

Grund dafür ist seine Nähe zum Himmelspol: Alle Sterne in einem bestimmten Umkreis um den Polarstern sind von unseren geografischen Breiten aus das ganze Jahr über sichtbar. Der Große Wagen gehört zu diesen Sternengruppen.

Orientierungshilfe am Nachthimmel

Neben seiner Sichtbarkeit spielt der Große Wagen auch eine wichtige Rolle bei der Orientierung am Himmel.

Die hinteren beiden Sterne der „Schale“ – Merak und Dubhe – weisen auf den Polarstern hin, der wiederum den geografischen Norden markiert.

Wer den Großen Wagen kennt, kann somit jederzeit den Polarstern und damit die Himmelsrichtung Nord finden – ein praktischer Trick, der seit Jahrhunderten genutzt wird.

Die Hauptsterne des Großen Wagens im Überblick

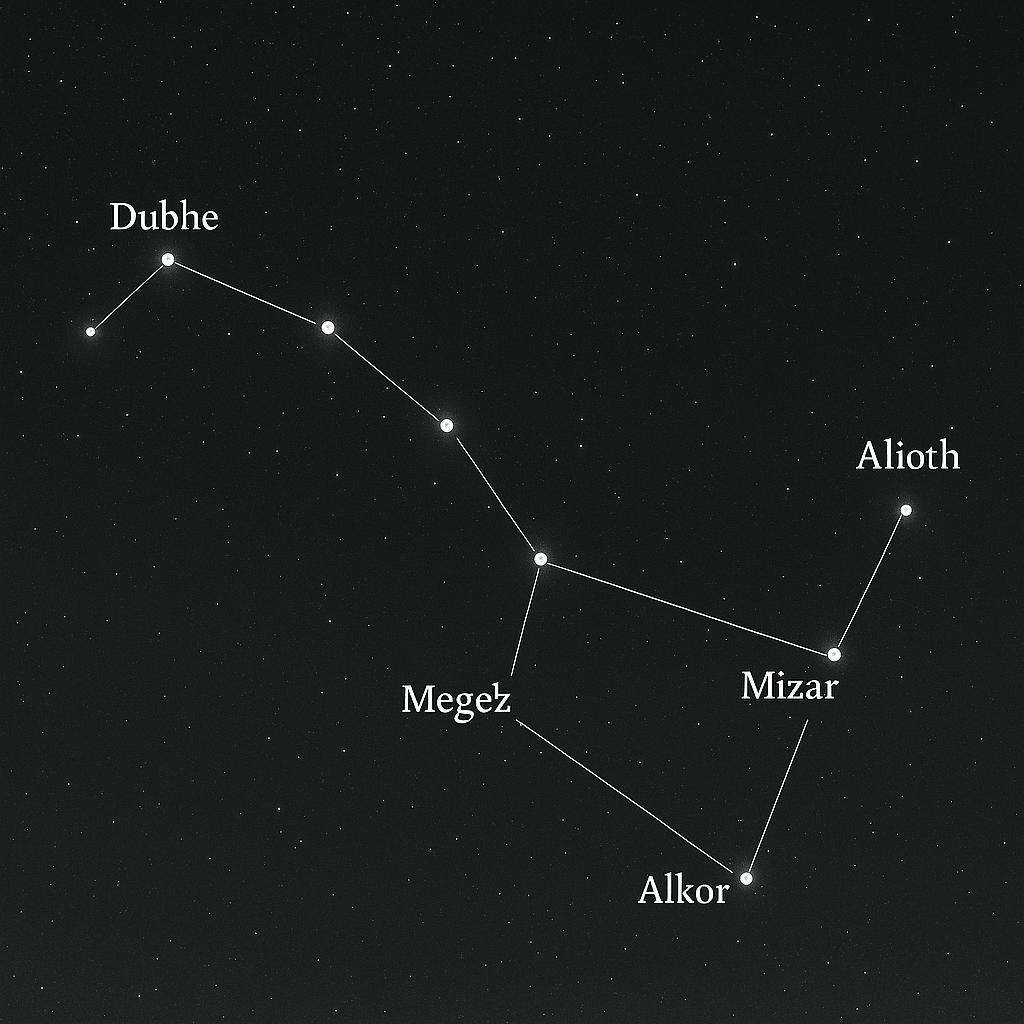

Der Große Wagen besteht aus sieben auffälligen Sternen, die in einer markanten Formation angeordnet sind: vier Sterne bilden die „Schale“, drei weitere die „Deichsel“. Jeder dieser Sterne ist mit bloßem Auge sichtbar – und einige bergen interessante astronomische Besonderheiten.

Kurze Vorstellung der sieben markantesten Sterne

Hier eine Übersicht der sieben Sterne, vom Schalenboden bis zur Deichselspitze:

-

Dubhe (Alpha Ursae Majoris)

Der oberste hintere Stern der Schale. Zusammen mit Merak hilft er bei der Bestimmung des Polarsterns. -

Merak (Beta Ursae Majoris)

Der untere hintere Stern der Schale. Wird zusammen mit Dubhe als „Zeigerstern“ genutzt. -

Phecda (Gamma Ursae Majoris)

Verbindet die hintere und vordere untere Ecke der Schale. -

Megrez (Delta Ursae Majoris)

Der schwächste der sieben Hauptsterne und Verbindungspunkt zwischen Schale und Deichsel. -

Alioth (Epsilon Ursae Majoris)

Der hellste Stern im Großen Wagen. Erste Station auf dem Deichselbogen. -

Mizar (Zeta Ursae Majoris)

Mittelster Stern der Deichsel und bekannt für sein Doppelsternsystem. -

Alkor (Teil von Mizar)

Ein schwächerer Stern direkt neben Mizar – zusammen sind sie ein optisches Doppelsystem. -

Alkaid (Eta Ursae Majoris)

Der äußerste Deichselstern, oft als „Schwanzspitze“ des Bären bezeichnet.

Hinweis: Oft spricht man nur von sieben Sternen. Alkor wird jedoch gerne ergänzend erwähnt, da er nahe bei Mizar liegt und mit bloßem Auge gerade noch sichtbar ist.

Spannende Fakten: Doppelsterne, Entfernung, Helligkeit

-

Doppelstern Mizar & Alkor

Mizar ist einer der ersten bekannten Doppelsterne der Geschichte. Schon im Mittelalter galt das Erkennen beider Sterne mit bloßem Auge als Sehtest. Heute weiß man, dass Mizar selbst wiederum ein Vierfachsystem ist. -

Entfernungen

Die Sterne des Großen Wagens liegen nicht gleich weit entfernt. Merak z. B. ist etwa 79 Lichtjahre von der Erde entfernt, während Dubhe rund 123 Lichtjahre entfernt ist. -

Helligkeit (Magnitude)

Die scheinbare Helligkeit der Sterne liegt im Bereich von etwa 1,8 (Alioth) bis 3,3 (Megrez). Alle sind daher relativ leicht mit bloßem Auge zu erkennen.

Mit dem Großen Wagen navigieren

Der Große Wagen ist nicht nur eine auffällige Sternengruppe – er ist auch ein bewährtes Werkzeug zur Orientierung am Nachthimmel. Besonders hilfreich ist er, um den Polarstern zu finden, von dem aus sich viele weitere Sternbilder erschließen lassen.

Wie man den Polarstern findet

Zwei der sieben Sterne des Großen Wagens dienen als natürliche Wegweiser: Dubhe und Merak, die beiden hinteren Sterne der „Schale“.

Zieht man durch diese beiden Sterne eine gedachte Linie in Richtung des Schalenrands und verlängert sie etwa fünfmal, stößt man direkt auf einen hellen, einzeln stehenden Stern – das ist der Polarstern (Polaris).

Der Polarstern ist der hellste Stern im Sternbild Kleiner Bär (Ursa Minor) und befindet sich nahezu exakt über dem geografischen Nordpol. Wer ihn findet, weiß also auch sofort, wo Norden liegt. Schon seit Jahrhunderten nutzen Seefahrer, Wüstenreisende und Naturfreunde dieses einfache Prinzip zur Orientierung.

Weitere Sternbilder, die man mithilfe des Großen Wagens entdecken kann

Der Große Wagen dient auch als Ausgangspunkt zur Auffindung weiterer Sternbilder. Hier einige Beispiele:

-

Kleiner Bär (Ursa Minor): Enthält den Polarstern. Sobald dieser mithilfe des Großen Wagens gefunden wurde, kann man auch die restlichen Sterne des Kleinen Bären entdecken.

-

Kassiopeia: Verlängert man die Linie Dubhe–Merak über den Polarstern hinaus, trifft man auf die charakteristische W-Form von Kassiopeia.

-

Löwe (Leo): Verlängert man die Linie der Deichselsterne nach unten, zeigt sie in Richtung des Sternbilds Löwe – vor allem im Frühling gut sichtbar.

-

Bootes (Bärenhüter): Folgt man der gebogenen Deichsel des Großen Wagens weiter, gelangt man zum hellen Stern Arktur, dem Hauptstern von Bootes.

Der Große Wagen in Mythologie & Volkskultur

Der Große Wagen ist nicht nur ein astronomisches Phänomen, sondern auch ein kulturelles. In zahlreichen Mythen und volkstümlichen Überlieferungen spielt diese markante Sternengruppe eine wichtige Rolle. Je nach Region und Zeit wurde sie ganz unterschiedlich interpretiert – von einem Bären über eine Schubkarre bis hin zu einer Gruppe von Jägern.

Wie verschiedene Kulturen den Wagen interpretierten

-

Griechisch-römische Mythologie

Die alten Griechen sahen in der gesamten Sternformation Ursa Major (Großer Bär) die Nymphe Kallisto, die von Zeus in eine Bärin verwandelt und an den Himmel versetzt wurde. Der Große Wagen bildet dabei den hinteren Teil und den Schwanz dieses Himmelsbären. -

Nordamerikanische Ureinwohner

Viele indigene Völker Nordamerikas sahen im Großen Wagen ebenfalls einen Bären. Die drei Deichselsterne wurden häufig als Jäger interpretiert, die den Bären verfolgen – eine Geschichte, die das zyklische Erscheinen des Sternbilds über das Jahr erklärt. -

Nord- und Mitteleuropa

Im mitteleuropäischen Raum wurde der Große Wagen vielfach als Wagen, Karren oder Pflug gedeutet. In germanischen Sagen taucht er als „Wodan’s Wagen“ auf, in späterer Zeit auch als „Wagen des Gottes Thor“. -

China

In der chinesischen Himmelskartografie ist der Große Wagen Teil des Nordhimmels und gilt als kaiserlicher Hofwagen oder als Teil des himmlischen Palasts.

Alte Bauernregeln & volkstümliche Namen

Im deutschsprachigen Raum ist der Name „Großer Wagen“ am weitesten verbreitet, doch regional finden sich viele Varianten:

-

„Große Schubkarre“ – wegen der Form der vier Kastensterne mit der geschwungenen Deichsel

-

„Dreschochsen“ – in ländlichen Regionen, vermutlich in Anlehnung an die Zugtiere der Landwirtschaft

-

„Siebensterngruppe“ – eine alte Bezeichnung, die auf die Anzahl der hellen Sterne verweist

-

„Himmelswagen“ – in poetischeren Darstellungen des Nachthimmels

Auch in alten Bauernregeln diente der Große Wagen zur Wettervorhersage und Jahreszeitbestimmung. Sein nächtlicher Standpunkt wurde gedeutet, um etwa das Ende des Winters oder den Beginn der Erntezeit vorherzusagen.

Besondere Himmelsobjekte in der Nähe

Der Große Wagen ist nicht nur ein markanter Teil des Sternbilds Großer Bär – er ist auch ein hervorragender Ausgangspunkt zur Entdeckung faszinierender Objekte des tiefen Himmels. Rund um diese bekannte Sternengruppe finden sich mehrere Galaxien und Nebel, die vor allem in klaren Nächten mit Teleskop oder Fernglas sichtbar sind.

Galaxien rund um den Großen Wagen

In der Nähe des Großen Wagens liegen einige der bekanntesten Galaxien des nördlichen Himmels. Sie gehören größtenteils zur sogenannten M81-Galaxiengruppe, einer der nächsten Nachbargruppen unserer Lokalen Gruppe.

Messier 81 (M81) – Bodes Galaxie

Eine prächtige Spiralgalaxie in etwa 12 Millionen Lichtjahren Entfernung. Sie erscheint im Teleskop als großer, elliptischer Nebelfleck und bietet bei guten Bedingungen auch Hinweise auf Spiralarme.

Messier 82 (M82) – Zigarrengalaxie

Nur ein kleines Stück nördlich von M81 befindet sich M82. Diese irreguläre Galaxie mit intensiver Sternentstehung wirkt länglich und strukturiert – daher der Spitzname „Zigarrengalaxie“. Bereits mit kleinen Teleskopen lassen sich Unterschiede in Helligkeit und Form erkennen.

Messier 101 (M101) – Feuerrad-Galaxie

Eine große, nahezu frontal sichtbare Spiralgalaxie nahe dem Stern Alkaid (äußerster Deichselstern). Bei dunklem Himmel zeigt sie im Teleskop eine weit ausgedehnte Scheibe mit zarten Spiralarmen.

Messier 108 (M108)

Eine stark geneigte Spiralgalaxie nahe des Sterns Merak. Sie erscheint im Teleskop als langgestreckter Lichtfleck mit strukturiertem Zentrum – ideal für Beobachtungen unter Landhimmelbedingungen.

Weitere Deep-Sky-Objekte im Sternbild Großer Bär

Messier 97 – Der Eulennebel

Ein planetarischer Nebel, der in der Nähe von M108 liegt. Mit größeren Teleskopen wird die typische Struktur mit zwei dunkleren „Augen“ sichtbar – daher der Name „Eulennebel“. Er gehört zu den helleren planetarischen Nebeln des Nordhimmels.

Tipps für die Beobachtung

-

Beste Beobachtungszeit: Frühling bis Frühsommer, wenn der Große Wagen hoch am Himmel steht.

-

Standort: Möglichst fernab von städtischer Lichtverschmutzung, mit freier Sicht Richtung Norden und Zenit.

-

Ausrüstung:

-

Ein Fernglas (10×50 oder besser) zeigt M81 und M82 als helle Flecken.

-

Ein kleines Teleskop (ab 80–100 mm Öffnung) ermöglicht erste Strukturen bei Galaxien.

-

Große Teleskope (ab 150 mm) lassen Spiralstrukturen, Nebelränder und Kontraste gut erkennen.

-

Mit etwas Übung und der richtigen Ausrüstung eröffnet sich rund um den Großen Wagen eine faszinierende Welt weit entfernter Galaxien und Nebel – ein lohnendes Ziel für jede Beobachtungsnacht.

Warum der Große Wagen bis heute fasziniert

Kaum ein anderes Sternenmuster ist so tief im kollektiven Gedächtnis verankert wie der Große Wagen. Seit Jahrtausenden zieht er die Blicke auf sich – sei es zur Navigation, zur Zeitbestimmung oder einfach als Einstieg in die Welt der Sterne. Seine einfache Erkennbarkeit und symbolische Kraft machen ihn zu einem der bedeutendsten Orientierungspunkte am Himmel.

Seine Rolle in der Himmelsbeobachtung gestern und heute

Schon in der Antike spielte der Große Wagen eine wichtige Rolle bei der Beobachtung des Nachthimmels. Ob bei den Babyloniern, Griechen, Römern oder indigenen Völkern – überall wurde das markante Sternenmuster interpretiert und zur Orientierung genutzt. Die Linie zwischen Dubhe und Merak war über viele Jahrhunderte hinweg ein bewährter Wegweiser zum Polarstern – und damit zum geografischen Norden.

In der Seefahrt diente der Große Wagen jahrhundertelang als Kompassersatz. Auch in der Landwirtschaft half er bei der Bestimmung von Jahreszeiten und Erntezeitpunkten – ganz ohne moderne Hilfsmittel.

Heute hat er zwar seine praktische Bedeutung verloren, doch in der Amateurastronomie ist er nach wie vor ein zentraler Einstiegspunkt. Und selbst wer sich nie intensiv mit Astronomie beschäftigt hat, kennt seine Form – das allein zeigt seine kulturelle Strahlkraft.

Bedeutung für Einsteiger in die Astronomie

Für Menschen, die sich erstmals mit dem Sternenhimmel beschäftigen, ist der Große Wagen das perfekte Startobjekt:

-

Leicht zu finden: Aufgrund seiner Helligkeit und Form sticht er auch bei leichter Lichtverschmutzung hervor.

-

Ganzjährig sichtbar: In Mitteleuropa ist er zirkumpolar und kann zu jeder Jahreszeit beobachtet werden.

-

Himmlischer Wegweiser: Mit seiner Hilfe lassen sich der Polarstern, der Kleine Bär, Kassiopeia und weitere Sternbilder einfach finden.

-

Tor zur Deep-Sky-Beobachtung: In seiner Umgebung liegen faszinierende Objekte wie M81, M82 oder der Eulennebel – ideal für erste Beobachtungen mit Teleskop oder Fernglas.

Der Große Wagen ist somit nicht nur ein historisch bedeutsames Symbol am Himmel, sondern auch ein lebendiger Begleiter für Sternfreunde und Nachthimmel-Neulinge.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Hier findest du Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Großen Wagen – kompakt und verständlich erklärt.

Ist der Große Wagen ein Sternbild?

Nein, der Große Wagen ist kein eigenständiges Sternbild, sondern ein sogenannter Asterismus – also eine markante Teilgruppe innerhalb eines größeren Sternbildes.

Er gehört zum offiziellen Sternbild Großer Bär (Ursa Major) und bildet dort dessen hinteren Bereich sowie die Schwanzpartie.

Warum ist der Große Wagen immer sichtbar?

Der Große Wagen ist in unseren Breitengraden zirkumpolar. Das bedeutet: Er steht so nah am Himmelsnordpol, dass er sich im Laufe des Jahres niemals unter den Horizont senkt.

Daher ist er in Mitteleuropa das ganze Jahr über sichtbar – allerdings ändert sich seine Position am Himmel mit den Jahreszeiten und der Uhrzeit.

Wie finde ich den Polarstern?

Die beiden hinteren Sterne der „Schale“ des Großen Wagens – Dubhe und Merak – zeigen den Weg:

Wenn du eine gedachte Linie durch diese beiden Sterne ziehst und etwa fünfmal den Abstand zwischen ihnen verlängerst, landest du beim Polarstern.

Der Polarstern gehört zum Sternbild Kleiner Bär (Ursa Minor) und zeigt nahezu exakt nach Norden.

2 Antworten

Hallo Herr Ergün,

ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage:

Ich bin Teil eines Rätselteams, das gerade an einer Rätselrally teilnimmt. Eine Frage deht sich augenscheinlich um das Sternbild Großer Wagen (plus Anbindung an den Polarstern).

Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine Person, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts an einem Schülerwettbewerb teilgenommen hat, in dem es um (soweit unsere Interpretation) um Benennung, Darstellung oder Berechnung von Sternzeichen ging.

Nach der Person sind dann später Straßen benannt worden, sowie eine Schule. Und es wurde ein Denkmal für die Person errichtet.

Ist Ihnen eine Geschichte bekannt, die zu diesen Eckdaten passt?

Über eine kurze Rückmeldung freue ich mich! Vielen Dank!

Gruß

Ralph Roder

Hallo Herr Roder,

die von Ihnen beschriebenen Eckdaten passen sehr gut auf Benny Benson. Er gewann 1927 als Schüler den Wettbewerb zur Flagge Alaskas – sein Design zeigt den Großen Wagen mit dem Polarstern. Nach ihm wurden später u. a. eine Schule (Benny Benson Alternative High School), Straßen (z. B. Benson Boulevard in Anchorage) und ein Denkmal in Seward benannt.

Viele Grüße

Mehmet Ergün